《4つの問い》

「その問い」は、本当は4通りある。

《健常児と障害児》×《普通学級と支援学級》。

その組み合わせは、次の4通りになる。

A「健常児に、どうして普通学級なのか?」

B「健常児に、どうして支援学級なのか?」

C「障害児に、どうして普通学級なのか?」

D「障害児に、どうして支援学級なのか?」

こう書いてみて、改めて気づく。

使われる「問い」は、Cだけだ。

Cの問いだけが、いかにも「自然」な問いかけのように使われているけれど、他の問いは聞かない。

問う人は、その理由を考えたことがあるだろうか?

支援学級の子に、D「どうして支援学級なのか?」と問わないのは、「答え」を聞くことに意味がないからだろう。

「本当は、みんなと一緒がいい」と、子どもが答えても現実は変わらない。

だから、問わない。

万が一、変えようとすれば、その時にはCの問いが立ちはだかる。

「障害児なのに、どうして普通学級なの?」

それは、「問い」ではない。

□

ところで、AとBの問いを、聞いたことのある人がいるだろうか?

私は、一度も聞いたことがない。

なぜか?

A=普通学級に健常児がいるのは当然で、自然なこと。

B=支援学級に、健常児は一人も「いない」から。(※)

あまりに当然で、自然なことを、大人は問わない。

□

Cだけが問われ続けてきたのはなぜか?

それは「問い」ではなく、「私の経験ではあり得ない」という「意思表示」に過ぎなかったのだ。

だから、私が40年かけて集めた「宝物の山」は、ひとつも届かない。

子どもたちの声と言葉とまなざしと表情の「答」のすべてが、私にとっては人生で一番の宝物。

でも「問う人」たちには、ただのざれごと。

問いがあって、「答」があるのではなかった。

答えは最初から、私たち自身の生き方と子どもとのつながりのなかにあった。

そのつながりと生き方に疑問を投げかけるために、その問いは生まれる。

疑問を投げかける形での否定。

それは、すべての子どもの意思と主体感覚を否定するものでしかない。

疑問は、あなたの人生の中に生じたもの。

疑問は、あなたの生き方の過程で、生じたもの。

疑問は、あなたの人とのつながり方に、生じたもの。

あなたの人生の疑問を、どうしてこの子たちが答えてあげなくてはいけないのか。

それは、この子たちの役割でもなければ、私の仕事でもない。

だから、私の中から「その問い」は消えた。

その問いを生む社会とは、別の社会の感覚を、残りの人生で生きたい。

この子たちを、守るために必要なだけしっかりと、ただし捕まえられていると感じさせないくらいゆるく、ひとりの子どもの身体感覚と主体感覚が育つことを願いながら。

(※1)

本当は、支援学級に《健常児はいない》とはいえない。

特殊教育の時代には非科学的な心理判定による間違いがあったし、そもそも「性格異常児」とか「普通学級不適応」と言われてしまえば《健常児》とはみなされない。

まさに8才の私がそうだった。

今は「特別な支援が必要な子」にはすべて特別支援教育が行われる、などと言われ、その辺はよけいあいまいだ。なので、この話はまた別の機会に。

最新の画像もっと見る

最近の「誰かのまなざしを通して人をみること」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

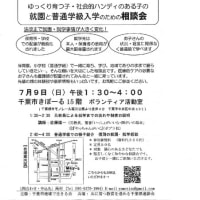

- ようこそ就園・就学相談会へ(517)

- 就学相談・いろはカルタ(60)

- 手をかすように知恵をかすこと(29)

- 0点でも高校へ(402)

- 手をかりるように知恵をかりること(60)

- 8才の子ども(162)

- 普通学級の介助の専門性(54)

- 医療的ケアと普通学級(92)

- ホームN通信(103)

- 石川憲彦(36)

- 特別支援教育からの転校・転籍(48)

- 分けられること(68)

- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)

- 膨大な量の観察学習(32)

- ≪通級≫を考えるために(15)

- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)

- この子がさびしくないように(86)

- こだわりの溶ける時間(58)

- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)

- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)

- 感情の流れをともに生きる(15)

- 自分を支える自分(15)

- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)

- 受けとめられ体験について(29)

- 関係の自立(28)

- 星になったhide(25)

- トム・キッドウッド(8)

- Halの冒険(56)

- 金曜日は「ものがたり」♪(15)

- 定員内入学拒否という差別(99)

- Niiといっしょ(23)

- フルインクル(45)

- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)

- ワニペディア(14)

- 新しい能力(28)

- みっけ(6)

- ワニなつ(351)

- 本のノート(59)

バックナンバー

人気記事