令和3年12月26日(日)

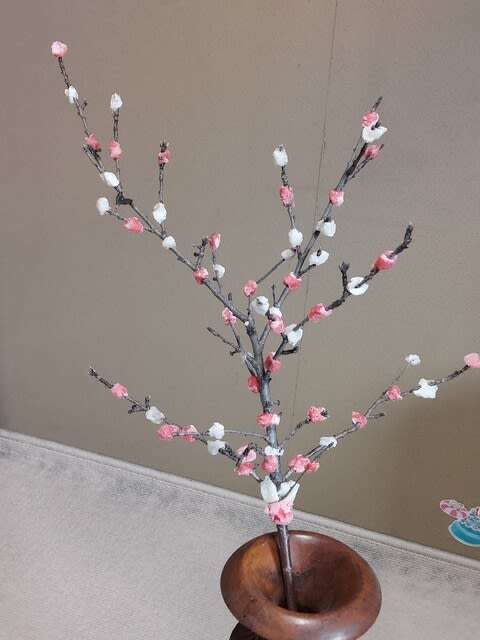

餅 花 : 花 餅

柳、水木、榎等、木の枝等に紅白の小さな餅を付け飾り、

家の中や神棚や、街路等に飾る小正月の飾り木の一種。

花が咲いたように見えることから「餅花」と呼ぶ。

早くは、室町時代には既に行われていた正月の習俗である。

由来は、農家が五穀豊穣を願い小正月に終わった時に餅を

焼いて食べると一年間無病息災でいられるという習俗。

亦、雛祭の際に餅を枝から取り『雛あられ」として食べた。

養蚕農家では、「繭玉」と称して米の粉を練った物を蚕の

形にして木の枝に挿した。

主に東北地方に伝わるもので、蚕の安全祈願をし、小正月

が終わると枝から取って焼いて食べた。

雪が積もる寒い冬、北国では生花の代りに色鮮やかな餅花

は、重宝されたようである。

岐阜県の飛騨地方では、毎年の暮れに餅花作りが行われる。

正月飾りに欠かせないものとして人気が在り、販売される。

農家の主婦の副業として欠かせぬものである。

先日、カミさん達の集まる「ばあば工房」のクラフト教室

で恒例の餅花作りが行われた。

切り餅を用意し、レンジで加熱する。

餅が柔らかくなったら餅取り粉の上で軽く練り、細い棒状

に伸ばす。(この時半分程の数を、食紅で色を付ける)

棒状の餅をちぎり、木の枝にくっつけ飾り付ける。

一昨年(昨年はコロナ過で中止)の物より、見栄えが良い。

一昨年のもの

今年のもの

年々、旨くなっている様だ、、、、、、

今日の1句

枝ぶりの佳き餅花の見栄を切る ヤギ爺