5月15日に「加須元気プラザ」主催の標記日帰り旅行に参加した。今回は埼玉の3偉人の内の荻野吟子

と渋沢栄一の2偉人(残り1名は塙保己一)の記念館と国宝妻沼聖天山歓喜院の3ヶ所を回り、最後に深

谷ネギの収穫体験をするコースでした。まず最初に荻野吟子の生誕地にある荻野記念館を訪れましたが、

外観は長屋門造りでこじんまりとした記念館でした。彼女はわが国最初の女医ですが、3偉人の中では一

番知名度が低いと思われます。しかし、彼女の偉大なところはあの明治初期に男性しかなれなかった医師

に様々な困難な状況を克服し、女性が医師になるための道を拓いたことであり、他の2人に比して決して遜

色は無いと思います。ただ展示品には余り見るべきものは無く、メインは三田佳子が某劇場で上演された

劇中で荻野吟子を演じた時の衣装でした。他には彼女の家系図や活動記録等が掲示されていました。記

念館の後ろには雄大な利根川が滔々と流れ、遠くに上毛三山や日光連山が望める風光明媚な場所で

した。

荻野吟子略歴(荻野記念館パンフレットによる)

1851年(嘉永 4年) 現熊谷市俵瀬にて出生

1868年(慶応 4年) 現熊谷市名主稲村貫一郎と結婚(18歳)

1870年(明治 3年) 最初の夫稲村貫一郎と協議離婚

1875年(明治 8年) 東京女子師範学校現お茶の水女子大入学

1879年(明治12年) 同校卒業(29歳)

1879年(明治12年) 私立医学校洪寿院入学

1882年(明治15年) 同校卒業

1884年(明治17年) 医術開業試験を許可され受験、前期試験にただ1人合格

1885年(明治18年) 3月後期試験に合格し、日本初の女医となる(35歳)

旧本郷区湯島三組町に開業

1886年(明治19年) 東京下谷黒門町に移転、本郷教会にて洗礼

1890年(明治23年) 志方之善と結婚(40歳)

1891年(明治24年) 志方と共に渡道

1897年(明治30年) 現北海道せたな町にて開業

1905年(明治38年) 志方之善、せたな町にて死亡

1908年(明治41年) 北海道から引き揚げ、東京の旧本所区新小堀町にて開業

1912年(明治45年) 志方籍を離れ荻野家に復籍

1913年(大正 2年) 6月23日死亡(63歳)

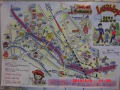

次に最近国宝に指定された熊谷市の旧妻沼町の妻沼聖天山歓喜院を訪れました。ここでは国宝に指定さ

れた本殿の華麗な色彩が施されている彫刻と国指定重要文化財の貴惣門が見学の必須ポイントである。

前者は江戸中期の文化遺構であり、平成15年から約8年間かけての修理で、従前の鮮やかな色彩を取り

戻した。夫々の彫刻に物語が暗示されており、それをガイドが細かく説明してくれて大変面白かった。後者

は江戸末期に竣工され、妻側から見た破風の形が変わっており一見の価値がある。また、ここでは名物と

して稲荷寿司の一種である「聖天寿司」があり、歓喜院周辺の店で食べることが出来る。

貴惣門 妻側から見た 石舞台と本殿 仁王門

貴惣門

本殿の彫刻1 本殿の彫刻2 本殿の彫刻3

最後の訪問地は深谷市にある「渋沢栄一記念館」でした。ここは荻野記念館と違い、外壁が煉瓦造りで2

階建の立派な外観で広さもありました。渋沢栄一の生涯を年代別に各種の資料を展示しており、なかなか

見ごたえのあるものでした。また、同氏が会社の設立や経営だけではなく、福祉事業や学校の設立、国際

親善等にも多大の貢献をしたことを筆者は知らなかったので大いに感銘を受けた。ただ室内の撮影は禁止

でした。また建物の裏側に同氏の銅像があるが、これは同氏が気に入っていた上毛三山等を眺めることが

出来るように、正面ではなく裏側に配置されたようである。最後に深谷ネギの収穫体験をしたが、たまたま

季節外れのためか露地物ではなく、ハウス内のネギを収穫したのには驚いた。筆者は初めてハウス内でネ

ギが育てられているのを見た。

渋沢栄一略歴(渋沢栄一記念館パンフレットによる)

1840年 現深谷市にて出生

1858年 尾高ちよと結婚(18歳)

1863年 高崎城乗っ取りを計画するが中止、京にのぼる

1864年 一橋家に仕官(25歳)

1867年 徳川慶喜の弟昭武に従いフランスのパリ万博に随行

1868年 フランスより帰国、一時静岡藩に仕える

1869年 明治政府に任官、租税正となる(30歳)

1873年 大蔵省を辞任し、第一国立銀行総監役となる(34歳)

1882年 妻ちよ死亡

1883年 伊藤兼子と結婚

1887年 深谷市に日本煉瓦製造会社の工場開業

1900年 男爵を授けられる

1901年 日本女子大学開校、会計監査となる

1916年 実業界から引退し、社会公共事業に尽力する(77歳)

1920年 子爵を授けられる

1927年 日米の人形の交換に努める

1931年 11月11日永眠(92歳)