伊東静雄「晴れた日に」全文

(半紙)

●

一昨年の試作。ただ書いてみただけで、作品作りはここから始まるわけですが、

この後、この詩はやめて「わが人に与ふる哀歌」の制作を始め、

2012年春の現日選抜書展に出品することになりました。

●

とき偶(たま)に晴れ渡つた日に

老いた私の母が

強ひられて故郷に帰つて行つたと

私の放浪する半身 愛される人

私はお前に告げやらねばならぬ

誰もがその願ふところに

住むことが許されるのでない

遠いお前の書簡は

しばらくお前は千曲川の上流に

行きついて

四月の終るとき

取り巻いた山々やその村里の道にさへ

一米(メートル)の雪が

なほ日光の中に残り

五月を待つて

櫻は咲き 裏には正しい林檎畑を見た!

と言つて寄越した

愛されるためには

お前はしかし命ぜられてある

われわれは共に幼くて居た故郷で

四月にははや縁廣(つばひろ)の帽を被つた

又キラキラとする太陽と

跣足(はだし)では歩きにくい土で

到底まつ青な果實しかのぞまれぬ

變種の林檎樹を植ゑたこと!

私は言ひあてることが出来る

命ぜられてある人 私の放浪する半身

いつたい其處(そこ)で

お前の懸命に信じまいとしてゐることの

何であるかを

●

伊東静雄の詩は、かなり難解です。

この詩も全体として、何を言おうとしているのかは、ぼくにもはっきりとは分かりません。

詩というものは、「分かる」ことが必要なのではありません。

「分からない」ことが、詩にとってはとても大事だとも言えるのです。

「分からない」詩ほど、魅力的だとも言えます。

「分かりやすい」詩は、結局、「詩」でなくてもいいわけです。

これは、「書」において「読める」 ことが必要か、という問題とも関係するのかもしれません。

●

この詩の場合、全体としての意味はよく分からなくても、

部分的に、あっと思う、あるいは感じる詩句があれば、それでいい。

ぼくなら「誰もがその願ふところに/住むことが許されるのでない」の二行にぐっときます。

東北の人たちのことが重なるからです。

「愛されるためには/お前はしかし命ぜられてある」なんて二行も

よく分からないけどカッコイイですね。

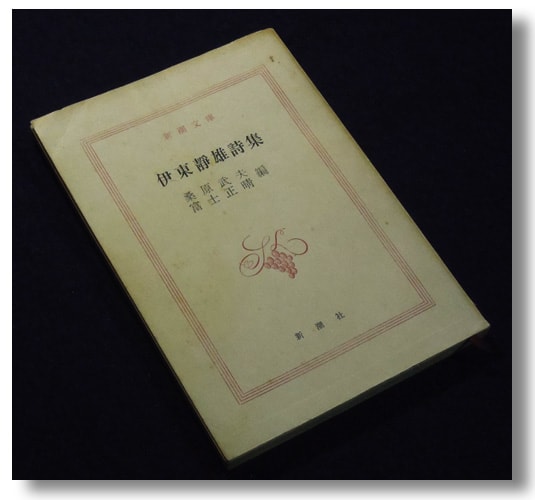

この文庫本は、ぼくが高校生のときに買ったもの。

なぜ、買ったのか。

高校の国語教科書に、伊東静雄の「夏の終り」が載っていて、心ひかれたからだったと思います。

それ以来、伊東静雄は、「わが愛する詩人」のひとりです。