新聞を取っていないので、その手の情報は全く入らない。

コミュニティハウスの図書室に行って、興味を引く本を手に取る。

その日も、図書コーナーの棚にあった1冊が目に飛び込んできて。

「木挽町」地名が入ったタイトルがいいなあ、と。それだけで江戸を近くに感じるからね、手に取った。

新刊なんだ。もちろん作者の永井紗耶子さんも初対面。

読み始めた初っ端から胸がわくわくしてきて、早く読み進めたいと急いた気持になったわ。

物語の展開がスピーディで小気味よく、伏線があちこちに張りめぐらされていて、そういうことだったのかと。

舞台は江戸の木挽町、悪所と言われる芝居小屋。おまけに一癖も二癖もある登場人物たちがそれぞれ訳ありで。

仇討ったって目撃談を語るだけだものなあ、どういうことだ、これから何が起こるんだろうと

期待が膨らもうというもの。

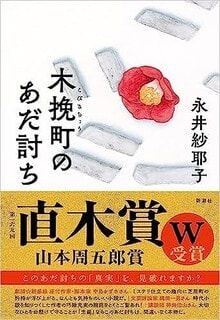

読み終えた途端のニュース。えっ、169回の直木賞に選ばれたんだ。もう当然です、文句ないです、

喝采です、それくらい面白いのよ私には。好みの時代小説だ。

「技巧的で一言一句読み飛ばせない、繊細なもの。ミステリー風ではあるが、悪所に集う人の話というテーマが明確。

理不尽な社会に対する批判も盛り込まれている。行き届いた作品」の講評は、浅田次郎さん。

物語を回しているのは、菊之助に縁のある総一郎という若侍でして。

仇討が成って2年後、仇討の目撃者に仇討の様子と結末、話し手の来し方を聞いて回る。彼は菊之助の

「この者は某の縁者につき、事の次第やそこもとの来し方などを語って欲しい」の書状を持参している。

その仇討場面を筋書の金治が語る。

「我こそは伊納清左衛門が一子、菊之助。その方、作兵衛こそ我が父の仇。いざ尋常に勝負」

雪の降る中で、赤い着物で待ち構える若衆菊之助。そこへ芝居小屋からは三味線と小唄の音が

漏れてきて、ペペンってなもんだ。

これ見よがしな悪党になっちまった作兵衛を、美しい若衆菊之助が迎え討つ。名乗りを上げて

刀を交え、ついには首級(しるし)を高く掲げて見せた。雪の中、ひらりひらりと舞うように刀を揮う

菊之助とどうっと倒れる大男作兵衛の有様は、下手な芝居なんぞよりも余程の見ごたえがあったなあ。

私も芝居の一場面を見ているようで、目の前にその光景が浮かんだわ。

それぞれの幕は、仇討場面目撃談と話し手の来し方を打ち明けるという構成。

木挽町の芝居小屋森田座に吹き寄せられるように集まった面々。

木戸芸人、立師、衣装拵え、小道具仕立て、筋書の5人が雁首揃えたとなると何が起きるか。

役者がそろい舞台が整い、大立役者の菊之助が登場したとならば、そりゃあそういうことだ。

筋書の金治が言う。

「菊之助菊之助ってあいつを可愛がっている。まだ武士の理を引きずりながら

仇討を立てているあいつに、どういうわけか心惹かれていく。それはあいつが、

苦悩しているのが分かるからだ。

何せ辛さも割り切れなさも人一倍知っている連中だから、あいつを救ってやりたくて仕方ねえ。

そこには、武士も町人もねえ。あるのは情けだけだ。」

と。そういう人たちが揃って一芝居をうったというわけね。

敵は菊之助の家の家人だった作兵衛。どのようないきさつで敵になったのかはさておき、

菊之助は言うの。

「私は作兵衛を怨んでおりませぬ。作兵衛は元々、当家の家人でした。身分こそ違えども父は内々

では友とさえ呼んでおり、私も幼い時分はよく遊んでもらっておりました。それ故にこそ、

仇とても討つには忍びないのです」

「作兵衛には恩義がある。私の仇討には、真の義があるのでしょうか」

「作兵衛を殺したくない」

敵を殺したくない、だなんて。こうなると仇討はややこしい、難しい。

が、菊之助の思いは叶えてやらねばならない、さあ、筋書の金治は忙しい。策を弄して考える。

「業を負わねえ仇討をしようじゃないか」

「それには作兵衛が死なず、お前さんが国元に帰ればいいんだろう」

「こいつは真の仇である御家老を騙し討つための謀だ。木挽町の仇討ならぬ徒討ってやつさね」

「芝居ってのは、大の大人が本気でやってこそ面白いんだ」やり抜く覚悟があれば、望みが叶う

「忠義を尽くしたいってのと、作兵衛を殺したくないって、二つの望みさ」

「いっそ、芝居の幕の後、引けてくる客が見ている中で芝居よろしく派手に見せようじゃねえか。

赤い振袖でも被きにするかい」

ってことで、金治の策を受け、菊之助は作兵衛に言う。

「作兵衛・・・共にやってくれるか。徒討ちを」って。仇討を敵に頼むなんて、訳ありに決まっている。

用意周到、準備万端整い幕は上がった。

すべては終幕の国元屋敷の場、菊之助の語りによって明かされる。

なるほどそう来たか、という驚きのどんでん返し。胸のすく結末。

さあさあさあ、これにて、あだ討ちは成ったのだ。

「仇討」が「徒討」になり、ひらがなの「あだ討ち」に。意味はある。

菊之助が依頼した「そこもとの来し方などを語って欲しい」ね。

生まれを語り、思うように運ばなかった過去を語り、芝居小屋にたどりついたいきさつを語る。

長くなるから書いたけれど省きました。集まった面々と仕事だけを。

第一幕 芝居茶屋の場 木戸芸人 一八(いっぱち)

第二幕 稽古場の場 殺陣の指南をしている立師与三郎

第三幕 衣裳部屋の場 端役の連中の衣装を整えるのが仕事の二代目芳澤ほたる

第四幕 長屋の場 小道具仕立ての久蔵お与根夫婦

第五幕 枡席の場 筋書の金治 本当の名は野々山正二

一気に読み進めたくはやる気持ちと、いや、読み終わるのがもったいないのとが相まって。

まあまあと一幕ずつちょびちょびと。

気持ちよく読み終えた時代小説は痛快で、面白く楽しい。

永井さん、作者が楽しく書いた作品は、読者もとても読みやすく楽しく読ませてもらえるものです。

大変満足しています。次作も期待しています。