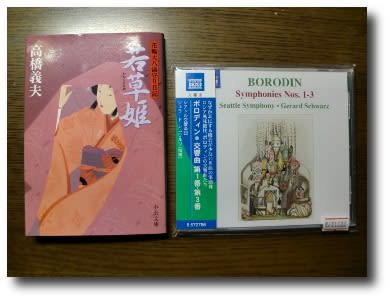

通勤の音楽は、引き続き NAXOS の新譜で、ボロディンの交響曲集から、第2番を聴いています。ジェラード・シュワルツ指揮シアトル交響楽団の演奏です。この曲は、われらが山形交響楽団でも、先年取り上げたことがあったと思いましたが、残念ながら都合が悪く、聴くことができませんでした。こうしてCDで繰り返し聴いていると、実際にナマで聴いてみたかったなあと、ますます残念に思います(^o^;)>poripori

作曲年代は1869~76年と、実に七年もかかっています。完成時の作曲者ボロディンの年齢は43歳ですから、30代の終わりから40代の初め頃の作品ということになります。年齢的には、化学者としても教授としての実務の面でも、まさに充実した仕事ができる年代でしょう。交響曲の完成に七年もかかる仕事ぶりというのは、たんに忙しかったからということも大きいのでしょうが、同時に、もっと違う面も想像してしまいます。日々の努力により化学反応の詳細が少しずつ明らかになっていき、一つの研究テーマがほぼ仕上がるまでのペースと似ているように感じます。直感のおもむくままに、エイヤッと完成させるというよりは、様々な可能性を丹念に調べ、これしかないという帰結を導き構造化していく、というような仕事ぶり。

Wikipedia によれば、楽器編成は、Fl(3,うちピッコロ持ち替え1),Ob(2,うちイングリッシュホルン持ち替え1), Cl(2), Fg(2), Hrn(4), Tp(2), Tb(3), Tuba(1), Timp, Perc(トライアングル、タンバリン、シンバル、バスドラム), Hrp, 弦5部、とのことです。

第1楽章:アレグロ。始まりの主題が、いかにも力強く情熱的で、かっこいい。勇壮な、という形容がぴったりです。曲調は明るいものに変わりますが、力強さは変わりません。同時に作曲が進行していた「イーゴリ公」のような、英雄的なイメージなのでしょうか。

第2楽章:スケルツォ、プレスティッシモ。飛び跳ねるような軽やかさと、大きな力強さとが共存するようなスケルツォです。

第3楽章:アンダンテ。冒頭の木管により導かれるホルンの旋律には、ほんとうにほれぼれと聴き入ってしまいます。たぶん、1888年に完成されたチャイコフスキーの五番のホルンソロにも、影響していることでしょう。その後の音楽も豊かな旋律と響きに満ち、主題が姿を変えて現れます。この楽章は、静かに始まった音楽が盛り上がった後に静まっていき、遠くに消え去るように終わります。このあたりの印象は、どこか「中央アジアの草原にて」の音楽を思わせます。

第4楽章:アレグロ。前楽章の終結部から引き続き演奏されますが、音楽は速いテンポに変わり、イメージは一転します。木管は小鳥のさえずりのように、打楽器もじゃんじゃん活躍。曲の終わり方も思い切りのよいもので、ボロディンのセンスは冴えています。

■ジェラード・シュワルツ指揮シアトル交響楽団(Naxos, 8.572786)

I=6'59" II=5'31" III=7'50" IV=6'19" total=26'39"

ボロディンという作曲家は、ロシア五人組の中でも、いっぷう変わった存在のようです。一番才能があったのはムソルグスキーみたいですが、一番多作だったのがリムスキー・コルサコフで、バラキレフやキュイは口先だけみたいな印象を持っています。年長のボロディンは、ニコニコ笑って仲間を見ていて、妻や仕事を愛し、休日となると好きな音楽に没頭するような、そんな印象。勤め人で週末農業に勤しむワタクシといたしましては、ボロディンの、アマチュア性が抜けない仕事ぶりと、しかし作品は立派にプロフェッショナルであるという両面性に、思わず親近感と尊敬の念ををいだいてしまいます(^o^)/

作曲年代は1869~76年と、実に七年もかかっています。完成時の作曲者ボロディンの年齢は43歳ですから、30代の終わりから40代の初め頃の作品ということになります。年齢的には、化学者としても教授としての実務の面でも、まさに充実した仕事ができる年代でしょう。交響曲の完成に七年もかかる仕事ぶりというのは、たんに忙しかったからということも大きいのでしょうが、同時に、もっと違う面も想像してしまいます。日々の努力により化学反応の詳細が少しずつ明らかになっていき、一つの研究テーマがほぼ仕上がるまでのペースと似ているように感じます。直感のおもむくままに、エイヤッと完成させるというよりは、様々な可能性を丹念に調べ、これしかないという帰結を導き構造化していく、というような仕事ぶり。

Wikipedia によれば、楽器編成は、Fl(3,うちピッコロ持ち替え1),Ob(2,うちイングリッシュホルン持ち替え1), Cl(2), Fg(2), Hrn(4), Tp(2), Tb(3), Tuba(1), Timp, Perc(トライアングル、タンバリン、シンバル、バスドラム), Hrp, 弦5部、とのことです。

第1楽章:アレグロ。始まりの主題が、いかにも力強く情熱的で、かっこいい。勇壮な、という形容がぴったりです。曲調は明るいものに変わりますが、力強さは変わりません。同時に作曲が進行していた「イーゴリ公」のような、英雄的なイメージなのでしょうか。

第2楽章:スケルツォ、プレスティッシモ。飛び跳ねるような軽やかさと、大きな力強さとが共存するようなスケルツォです。

第3楽章:アンダンテ。冒頭の木管により導かれるホルンの旋律には、ほんとうにほれぼれと聴き入ってしまいます。たぶん、1888年に完成されたチャイコフスキーの五番のホルンソロにも、影響していることでしょう。その後の音楽も豊かな旋律と響きに満ち、主題が姿を変えて現れます。この楽章は、静かに始まった音楽が盛り上がった後に静まっていき、遠くに消え去るように終わります。このあたりの印象は、どこか「中央アジアの草原にて」の音楽を思わせます。

第4楽章:アレグロ。前楽章の終結部から引き続き演奏されますが、音楽は速いテンポに変わり、イメージは一転します。木管は小鳥のさえずりのように、打楽器もじゃんじゃん活躍。曲の終わり方も思い切りのよいもので、ボロディンのセンスは冴えています。

■ジェラード・シュワルツ指揮シアトル交響楽団(Naxos, 8.572786)

I=6'59" II=5'31" III=7'50" IV=6'19" total=26'39"

ボロディンという作曲家は、ロシア五人組の中でも、いっぷう変わった存在のようです。一番才能があったのはムソルグスキーみたいですが、一番多作だったのがリムスキー・コルサコフで、バラキレフやキュイは口先だけみたいな印象を持っています。年長のボロディンは、ニコニコ笑って仲間を見ていて、妻や仕事を愛し、休日となると好きな音楽に没頭するような、そんな印象。勤め人で週末農業に勤しむワタクシといたしましては、ボロディンの、アマチュア性が抜けない仕事ぶりと、しかし作品は立派にプロフェッショナルであるという両面性に、思わず親近感と尊敬の念ををいだいてしまいます(^o^)/