「東博館内では梅が満開」のつづきは、約1ヶ月前に新装オープンした東京国立博物館(東博)の東洋館(アジアギャラリー)で観た名品をご紹介します。

「東博館内では梅が満開」で書いたように、今回はエレベーターで最上階に上がり 、階段を降りつつ

、階段を降りつつ 各フロアを鑑賞

各フロアを鑑賞 しました。

しました。

そんなわけで、まずは朝鮮で造られたお宝 の数々からご紹介

の数々からご紹介

まずは用途不明 の青銅器、「獣文飾板」(伝韓国慶州出土、BC3~BC1世紀)。

の青銅器、「獣文飾板」(伝韓国慶州出土、BC3~BC1世紀)。

説明板 によれば、

によれば、

犬と鹿が描かれています。鹿の1頭には槍が刺さっており、狩猟の場面と思われます。このような金具は革袋の飾り、または、方を覆う鎧の一種とも考えられていますが、確かな証拠はありません。朝鮮の鋳胴技術の高さを示す青銅器です。

とのこと。

角の立った蕎麦を連想するような、くっきりした線 が見事です。これが「BC3~BC1世紀」に造られたものとは…

が見事です。これが「BC3~BC1世紀」に造られたものとは…

そして、こちらの鬼瓦(韓国慶州四天王寺跡出土、7~8世紀)とか、

こちらの菩薩半跏像(朝鮮、7世紀)とか、

また、こちらなんてどうでしょうか

金銅八角舎利塔(伝韓国光陽出土、8~9世紀)は、鮮やかな側面の線刻もさることながら、私が注目

金銅八角舎利塔(伝韓国光陽出土、8~9世紀)は、鮮やかな側面の線刻もさることながら、私が注目 したのは、舎利塔のてっぺん

したのは、舎利塔のてっぺん

正座しています

約2年前の記事「東博の平常展は秋真っ盛り (その4)」で紹介した、

膝を少し開き、上半身を前屈みにしています。大和坐りと言われる珍しいもの

じゃありませんか?

なんとも珍しいものを拝見いたしました。

「珍しいものを拝見」といえば、朝鮮の「官服」も初めて観るものでした。

手前(団領)はお役人さんの服だと想像がつきましたが、奥に見える朱袖の服は、てっきり女官の服だと思ったところ、

「戦争時や夜警の際に武官が着用した服」だそうな

これは意外です。

それを知った上で見ても、やはり「戦闘服」とは思えませんなぁ…

一方、「戦闘 」とは正反対の優雅な調度も興味深く拝見できました。

」とは正反対の優雅な調度も興味深く拝見できました。

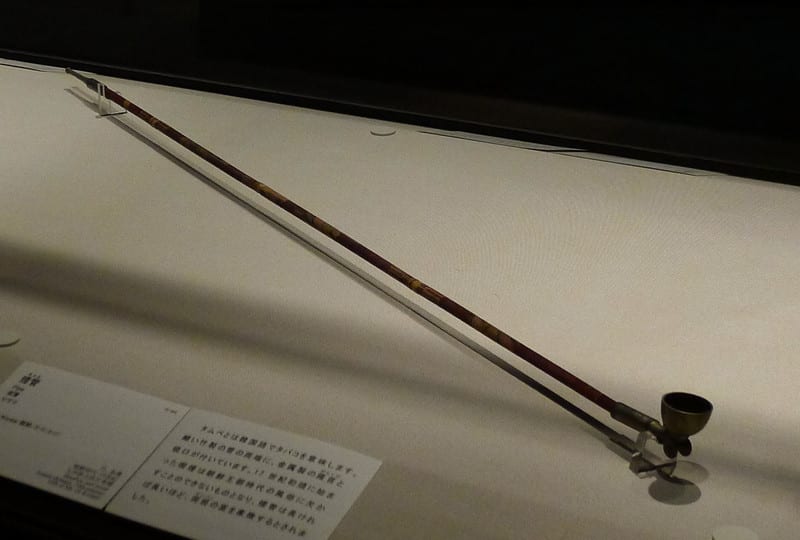

左から煙管(朝鮮時代・19世紀)、煙草入(朝鮮時代・19~20世紀)、帽子(黒笠)(朝鮮時代・19~20世紀)。

白い服を着てつば広の黒い帽子をかぶり、長ぁ~い煙管で煙草をくゆらせる …なんて様子が目に浮かぶようです。

…なんて様子が目に浮かぶようです。

このつば広の黒い帽子、写真 で見たことはありましたが、現物を見るのは初めて

で見たことはありましたが、現物を見るのは初めて でした。上の写真でもなんとなく判るとおり、メッシュ素材でできています。

でした。上の写真でもなんとなく判るとおり、メッシュ素材でできています。

説明板 によれば、

によれば、

馬毛と竹を細くしたものを使って作られており、黒漆を塗っています。階級によって青糸や緑糸を織り込んだり、朱漆を塗ったりしたものもみられます。

とのこと。馬の毛? と思ったところ、もう一枚の説明板では素材が「馬尾」と書かれています。なるほど…、馬の尻尾なら納得です

また、1mを優に超える長さの煙管、説明板 によりますと、

によりますと、

細い竹製の管の両端に、金属製の雁首(がんくび)と吸口が付いています。17世紀初頭に始まった喫煙は朝鮮王朝時代の風俗に欠かすことのできないものとなり、煙管は長ければ長いほど、両班(ヤンバン)の富を象徴するとされました。

これほど長いと、管(羅宇)のお手入れ が大変そう…

が大変そう…

ここで再び時代をさかのぼりまして、cute な仏像を2体

な仏像を2体

幼児体型

幼児体型 のこちらの仏様は、「毘盧遮那仏立像」(9~10世紀)。

のこちらの仏様は、「毘盧遮那仏立像」(9~10世紀)。

銅造・鍍金の毘盧遮那仏といえば、東大寺の大仏様を連想しますな。

それにしてもこの毘盧遮那仏、どうして智賢印(左手をこぶしに握って人さし指だけ立て、それを右手で握る印)を結んでいるのでしょうか?(東大寺の大仏様が結んでいるのは「施無畏 与願印」)

与願印」)

よく判りませぬ…

こちら は誕生釈迦仏立像(7世紀)なんですが、

は誕生釈迦仏立像(7世紀)なんですが、

お釈迦様が、摩耶夫人の右脇

お釈迦様が、摩耶夫人の右脇 から生まれるや、七歩歩いて右手で天を指し左手で地を指して「天上天下唯我独尊」と話した故事を表しているはずなのですが、失敗してあちゃ~

から生まれるや、七歩歩いて右手で天を指し左手で地を指して「天上天下唯我独尊」と話した故事を表しているはずなのですが、失敗してあちゃ~ となっているようにしか見えません…

となっているようにしか見えません…

朝鮮編最後は、なんとも見事 な耳飾りと、逆にシンプル極まりない水滴。

な耳飾りと、逆にシンプル極まりない水滴。

「太環式耳飾」(新羅・6世紀)だそうで、細工が細かい、細かい…

「太環式耳飾」(新羅・6世紀)だそうで、細工が細かい、細かい…

一方、こちらの水滴は時代が再び下って19世紀のもの。

実用に加え、文人たちの嗜好によってサランバン(舎廊房)に置かれた書架や机を飾る役目もありました。陶磁器のほか、金属製のものもみられます。朝鮮時代の水滴はどれも愛らしく、安らぎを与える小品ばかりです。

とありますが、まさしく、観てほっこり 、使ってほっこり

、使ってほっこり の水滴だったのではないでしょうか。

の水滴だったのではないでしょうか。

ということで、朝鮮の文物の展示は、古来日本が受けた朝鮮の影響の大きさと、その後の日本と朝鮮(韓国)がそれぞれ育んだ文化の違いを感じ取れるものでした。

本館(日本ギャラリー)&平成館(考古展示室)だけじゃなく、東洋館(アジアギャラリー)を観ることは、日本文化の成り立ちを考える上でかなり有意義なことだと思ったしだいです。

つづき:2013/02/17 東博・東洋館も見どころ満載(中国・書画編)

つづき:2013/02/17 東博・東洋館も見どころ満載(中国・書画編)