「大阪でビバった旅行記 #2-3」のつづきです。

「#2-3」で京都鉄道博物館の特徴を以下の3点に整理しました。

SLが煙と蒸気を吐きながら

SLが煙と蒸気を吐きながら レールの上を走る

レールの上を走る 車両だけでなく、システムとしての鉄道の仕組みと歴史を観られる

車両だけでなく、システムとしての鉄道の仕組みと歴史を観られる 旧国鉄 & JR西日本だけでなく、私鉄にも敬意が払われている

旧国鉄 & JR西日本だけでなく、私鉄にも敬意が払われている

せっかくですので、この観点から京都鉄道博物館をふり返ってみます。

前身の梅小路蒸気機関車館の保存車両(SL)に、交通科学博物館の保存車両(SL)も加わって、扇形車庫は満車 状態

状態

20両の保存車両(SL)のうち、8両が動態保存 されていて、SLが煙と蒸気を吐き、熱を発散しながら目の前を走る、あるいは、SLが牽引する車両に乗れるという、貴重な体験ができます。

されていて、SLが煙と蒸気を吐き、熱を発散しながら目の前を走る、あるいは、SLが牽引する車両に乗れるという、貴重な体験ができます。

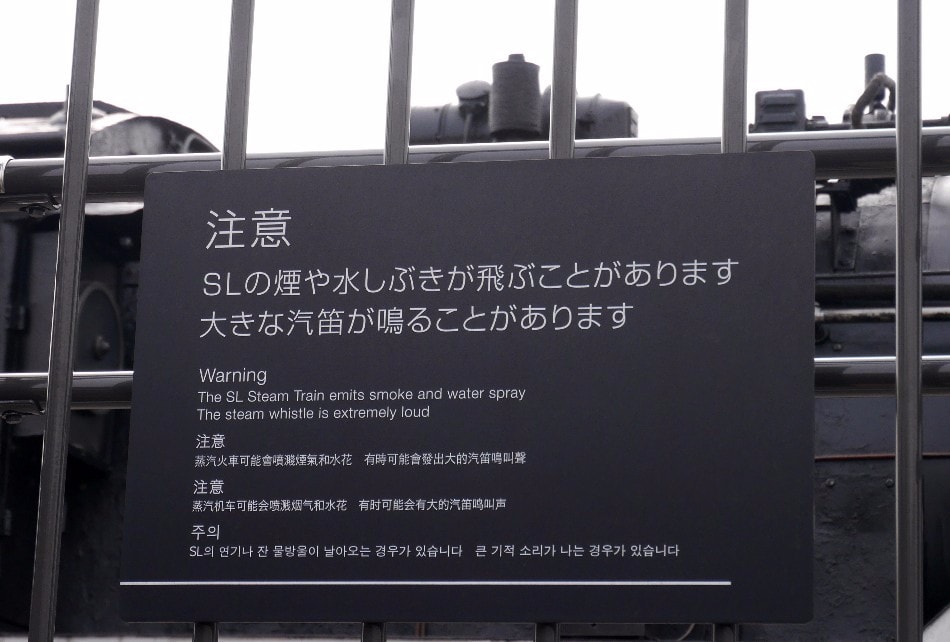

近づくと、注意書き が結構しつこい…

が結構しつこい…

煙が衣服につくと汚れる、とか、

煙や水しぶき が飛ぶ、とか、大きな汽笛

が飛ぶ、とか、大きな汽笛 が鳴る、とか、

が鳴る、とか、

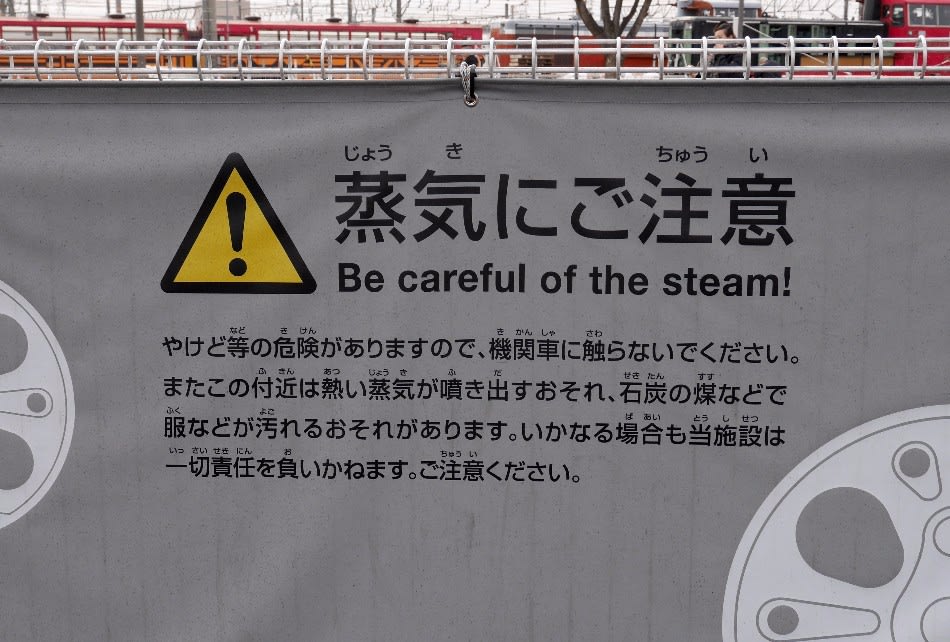

機関車に触るとやけど 等の危険

等の危険 があるとか、煙・スス、熱

があるとか、煙・スス、熱 、蒸気

、蒸気 、超やかましい汽笛

、超やかましい汽笛 といったものは、SLには付きものなのですが、SLが全然一般的でなくなってしまった現代では、こうした注意

といったものは、SLには付きものなのですが、SLが全然一般的でなくなってしまった現代では、こうした注意 をしておかないとトラブルの元

をしておかないとトラブルの元 になってしまうんでしょうなぁ…

になってしまうんでしょうなぁ…

私が幼少のみぎり、私の故郷ではまだSLが走っていまして 、あの煤煙の臭いとか、発する熱気といったものを漠然と覚えています。

、あの煤煙の臭いとか、発する熱気といったものを漠然と覚えています。

2011年3月に梅小路蒸気機関車館にやってきたとき、その臭いを超久しぶりに嗅いだんでしたっけねぇ…

んでもって、私がずっと不思議に思っていたことがあります。

それは、SLの煙突の一番上がグルグル回っていた ということ。

ということ。

仕組みも判らなければ、そもそも、何のために回っていたのかも判らない… 、でも判らなくても生活に支障は生じない…なんて状況で、記憶の中に埋もれていたこの疑問が、京都鉄道博物館の扇形倉庫で突如掘り起こされ

、でも判らなくても生活に支障は生じない…なんて状況で、記憶の中に埋もれていたこの疑問が、京都鉄道博物館の扇形倉庫で突如掘り起こされ 、解決に至りました

、解決に至りました

説明板 によれば、「回転火の粉止め(Spark arrester)」という、元も子もない名前

によれば、「回転火の粉止め(Spark arrester)」という、元も子もない名前 の装置だそうで、

の装置だそうで、

煙突の上部に取り付けられる部品で、煙突からの排気の勢いで羽(ファン)が回転し、煙とともに発生した火の粉を粉砕し、火の粉による沿線火災を防止します。

という仕組みと機能なのだそうな。

うん十年の時を超えて、疑問が解決するとは、幸せ でございました。

でございました。

ところで、SLが動くためには、石炭と水 が必要です。

が必要です。

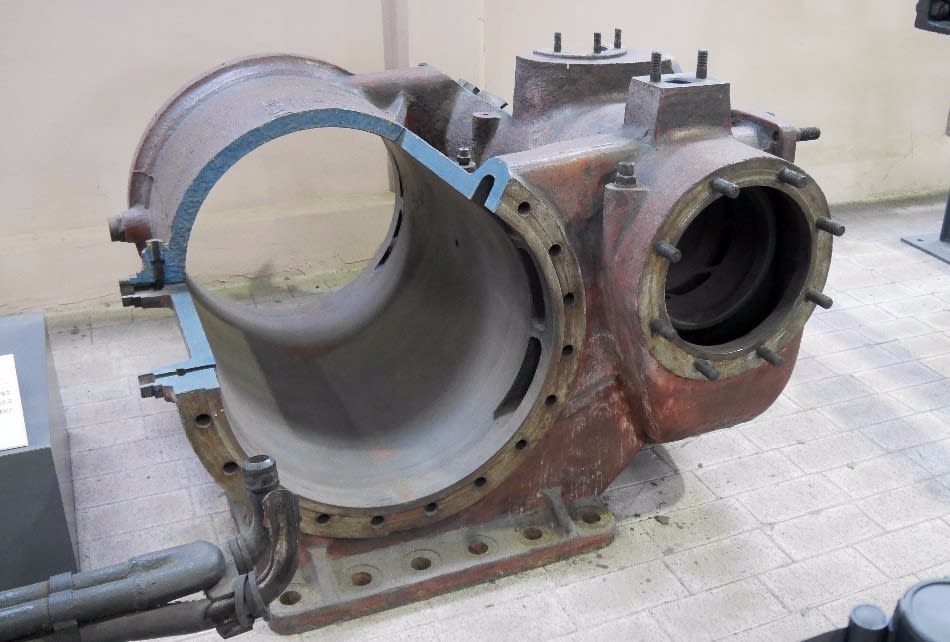

というか、石炭(熱源)と水があれば動くわけで、自動車やディーゼル車、電車などに比べれば、かなりシンプルな機関です。

水蒸気 の圧力をピストン&シリンダーで往復運動に変えて、それをクランクで回転運動に変える仕組みは、水蒸気

の圧力をピストン&シリンダーで往復運動に変えて、それをクランクで回転運動に変える仕組みは、水蒸気 の圧力をガソリンや軽油の爆破力

の圧力をガソリンや軽油の爆破力 に置き換えれば、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンと同じですな。

に置き換えれば、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンと同じですな。

んでもって、SLのピストンと、

シリンダーも拝見いたしました。

んん~~ん、楽しい

つづき:2017/05/22 大阪でビバった旅行記 #2-5

つづき:2017/05/22 大阪でビバった旅行記 #2-5

、ずいぶんと

、ずいぶんと

によれば、

によれば、 を確保するには、あまりにも

を確保するには、あまりにも 、

、 と考えています。

と考えています。 化

化