東京で桜が満開となったのは四日。我が地方はその手の報道がないので、いつ満開を迎えたのか知るすべがありませんが、気温でいうと、いつも東京よりちょっぴり低いことが多いので、一日遅れの五日ということにしておきましょうか。毎年のことながら、桜の季節は花曇りが多くて、気分も晴れません。

ずっと曇りだった空、午後になると、陽射しが出たので、買い物ついでに、近くのさざんか公園の桜を愛でに行きました。

カメラに収めてみると、あまりパッとしませんでしたが、数本ある桜の樹は満開でした。

晴れたとはいっても雲が多く、陽射しの遮られることも多かったものの、こんな青空が拡がるとは思ってもみませんでした。

スーパーでは缶酎ハイを買って帰りましたが、相手もいない独りでは意気も上がらず、花見酒とも行かず、虚しく持ち帰りました。

三日前、今月五日時点での今日八日の天気予報は終日雨か雪。予定では練馬区を歩くつもりだった薬師詣ではどうしようか、と考えていたところ、六日になって、予報は午前中雨か雪に変わり、午後は晴。

現実にほぼそのとおりになりました。

行こうと考えていたのは、練馬区の石神井公園近くにある、道場寺と観蔵院という二つの寺。

当日、天気を窺っていたら、予報どおり雪が雨に変わり、昼前に熄んだのはいいけれど、練馬区は東京二十三区内では一番気温の低いところです。無理を押して出かけ、シャーベット状になった残雪に足をとられてスッテンコロリンでは元も子もないと、まだ雪の消えなかった我が庭を眺めているうちに、午後二時近くになってしまいました。

遠出は諦めて、かつての地元・慶林寺にお参りすることにしようと庵を出たら、道路は側溝のあたりを除いて、すっかり乾き切っていました。こんなことなら、と舌打ちしても後の祭り。舌打ちなんかした罰が当たったものか、二~三分歩いたところで、お賽銭用の小銭入れを持って出なかったことに気づいていったん戻り、やれやれと思いながら、また二~三分歩いたところで、今度はスイカを忘れていることに気づいてまた戻るという始末。薬師詣でのご利益に預かるどころか、すっかりケチがついてしまいました。

そんなことで一駅だけ電車に乗って慶林寺に参拝。

本堂にお賽銭をあげました。

境内の白梅はそろそろ終わり。

同じく境内の河津桜のほうは満開です。

椿は落花盛ん。

参道中ほどの河津桜。こちらも満開。

参道入口の河津桜。満開の桜をバックに記念撮影する親子連れがいました。

すでに落花が始まっていました。

とくに理由はないのですが、ここ数か月の薬師詣では東京二十三区の西部を巡ろうと思います。手始めに杉並区から渋谷区にかけて。

京王線の下高井戸駅で降りました。

駅を出て甲州街道を渡るとすぐ曹洞宗龍泉寺の山門が見えたので、参拝して行きます。

杉並区教育委員会の掲示によると、創建は慶長八年(1603年)、江戸麹町の地であった、と伝えられています。寛永年中(1624年-43年)に、四ツ谷南寺町(現・新宿区須賀町)に移転、さらに明治四十二年、同地の区画整理にともない、現在地へ移転しました。

墓所には残雪が多く見られましたが、南北の参拝路は雪が溶け、歴住の墓所はすぐ見つかったので、参拝できました。

龍泉寺から今日最初の目的地・永昌寺はすぐ。

杉並区教育委員会による境内の掲示によると、開創年代は不明ながら、「続御府内備考」と寺伝によると、寛永元年(1624年)、江戸四ツ谷塩町(現・新宿区愛住町)に建立された、とされています。

明治四十三年には現在の下高井戸二丁目にあった永泉寺を合併しました。永泉寺には玉石薬師と呼ばれる玉石があり、そのいわれは、この玉石が玉川上水永泉寺附近工事の際に、光沢ある玉石として掘り出され、その光沢の中に薬師像が浮き出たことによるといわれます。

昭和二十年五月の戦災で、玉石は本堂とともに焼かれて光沢を失ったものの、いまなお大切に安置されている、とのことです。

この永昌寺も曹洞宗のお寺ですが、墓所の残雪が多く、足を滑らせては元も子もないと考えて、歴住の墓所を訪ねるのは諦めました。

次に目指す永福寺への道すがら、本応寺があったので、お邪魔しました。浄土宗のお寺ですが、手に入れられる資料が何もないので、詳しいことはわかりません。

本應寺から八分で曹洞宗永福寺に着きました。

寺伝によれば、開創は大永二年(1522年)で、永福という地名も、永福町という京王井の頭線の駅名も、この寺名が元となっています。永福寺の名は永禄二年(1559年)に、北条氏康が作成した「小田原衆所領役帳」にも見えるので、開創は寺伝の伝えるころに近いものと思われます。

中興開基は幕府御馬預役加藤重勝という幕臣で、下高井戸村に拝領地を持ち、当寺を菩提寺としました。

例によって歴住の墓所に参拝。

永福寺から京王井の頭線のガード、井ノ頭通りの高架下をくぐり、神田川を渡って歩くこと十五分、真言宗室生寺派の龍光寺に着きました。

開創は承安二年(1172年)とされ、開山は寺伝によれば龍観和尚(明応2年1493年寂)と伝えられています。

龍光という寺号は、寺のすぐ下を流れる神田川の源・井の頭池にすんでいた巨大な竜が、川を下ってきて、この付近で雷鳴を轟かせ、光を放って昇天したことに由来する、と伝えられています。

本尊が薬師如来像であることを示す、本堂前の石塔です。

この如来像は立像で、平安時代末期(十二世紀前半)に造立されたものです。江戸時代には難病にご利益のある薬師如来として信仰篤く、護摩の煙が絶えなかった、といわれています。

龍光寺から明大前駅までは徒歩二十二分。ここから初台まで京王線に乗車します。

初台駅。

初台駅から八分で、この日最後の目的地・真言宗室生寺派荘厳寺に着きました。

「新編武蔵風土記稿」には「新義真言宗、江戸大塚護国寺末光明山真言院と号す。開山宥悦、天文二年(1533年)五月十五日寂。本尊薬師」と記されています。

本堂左後ろに薬師堂がありました。

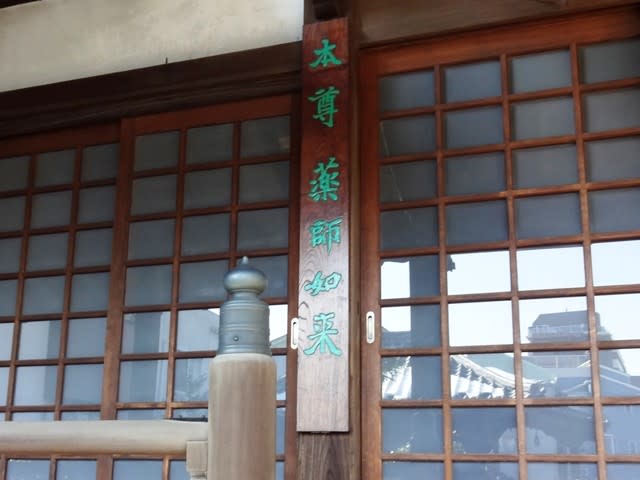

本尊薬師如来と記された木札。

荘厳寺は薬師如来より不動明王で有名で、幡ヶ谷不動として知られています。

先の「新編武蔵風土記稿」には「木佛立像長三尺三寸、智證大師作。縁起に云、智證大師三井寺開基の時、自此不動を彫刻して彼等の本尊とせしか、天慶二年(939年)平貞盛、藤原秀郷等平将門追討の時、秀郷此不動に新誓をこめ、陣中まで守り行て渇仰怠り無く、果して勝利を得たりしかは、凱陣の後下野国小山の郷に安置せり其後遥星霜を経て、永禄年中武田信玄甲州七覚山邉に移して崇敬せしを、北条氏政奪取て、相州筑井縣地勝院に納む、然るに天正十八年(1590年)北条氏没落の後、東照宮代々の武将崇敬ありし像なる事を聞し召れて、多磨郡宅部郡三光院に移し給ひ、延享四年(1747年)九月霊夢の告ありて当寺に安置すと云ふ」と記されています。

→この日、歩いたところ(明大前から初台は電車利用)。

今年一番の冷え込みとなった今日八日。

夏であれば、日本で一番暑いといわれる街へ行ってきました。埼玉県の熊谷です。

出発前、ちょっとしたアクシデントに見舞われました。あまり気乗りのしなかったのに注文してしまった通販商品の配達が、まさに出かけようとしていたときに届いたのです。配達のドライバーを追い返すようにして出かけました。

脊柱菅狭窄症で腰痛のある身ですが、電車に乗り遅れそうだったので、痛いなどとはいっておられず、駅までチョコマカセカセカと歩いて、ギリギリセーフかと思いきや、追い抜くことのできない狭い上りエスカレーターには悠然と立つ男が一人。頭上ではゴーッという電車が入ってくる音。プラットホームは島式になっていて、そのエスカレーターに乗る人といえば、まさに入ってきた電車に乗る人しかいないはずです。「早くしてくれ~ィ」と叫んでしまいましたが、その男はどこ吹く風という顔で(その時点では顔は見えませんでしたが)動こうとはしません。

結局、車体が見えるところまでエスカレーターが上った時点で、南無三、すでに閉まったドアが見えました。

我が最寄り駅である新松戸駅は一階が改札、二階が常磐線のプラットホームで、私が乗る武蔵野線のプラットホームは三階になっているのです。二階にある常磐線に乗るためには改札から奥の方へ行かなければならず、改札を入ると目の前にあるのは武蔵野線用のエスカレーターなので、常磐線の利用客でも、この駅の利用が初めてであったり、注意力散漫なスットコドッコイは目の前のエスカレーターに乗ってしまうかもしれません。駅を利用するのが初めてでもあり、スットコドッコイでもあったその男は武蔵野線ののプラットホームをキョロキョロしながら歩き、常磐線へ下る通路へ姿を消して行きました。

私としては一歩遅れた我が身を責めながら、十分後にくる次の電車を待つしかありません。

この日の最初の目的地である東光寺というお寺までは、事前のシミュレーションでは熊谷駅から徒歩約三十分。他に交通手段がなければ歩くしかありませんが、バスがあったのです。ただし、バス便は一時間に一本。

武蔵野線で南浦和まで行き、浦和か大宮で高崎線に乗り換えるという行程ですから、乗るべき電車を逃したら、目的のバスに乗るのは絶望です。

新年早々厄日となってしまった、と深々と腰を沈めた電車の中で首項垂れながら、どこか行き先を変更しようか、とも考えました。今後薬師詣でを予定しているところはいくつもありますが、データはすべて庵にあるPCの中です。扱いにくいスマートフォンとは同期させていないので、電車の中で考えを巡らせても意味はない。やはり熊谷へ行くしかありません。

― ということで、蹌踉として熊谷に着いたのですが、まだ薬師詣でを開始していなかったのにもかかわらず、お薬師さんのご加護か、ということがありました。

一電車遅れで、最初の乗換駅・南浦和に着きました。ここで、やはり一電車遅れの大宮行に乗り換えました。このまま大宮まで行くか、浦和で降りるかと逡巡したのち、浦和で降りることにしました。

高崎線と宇都宮線のプラットホームに上がると、次の高崎行は十六分もあとの十二時四十六分。やれやれと吐息をついて、ふと目を上げると、一段高いところに別のプラットホームがあります。う~む、新幹線かぁ、と思ったあと、浦和に新幹線のホームがあるわけはない! と気づきました。

よ~く目を凝らしてみると、湘南新宿ライン(大宮・高崎・宇都宮方面)という表記が見え、次の電車は私が乗るしかないと思っていた電車より二分早い十二時四十四分発で、しかも特別快速、というアナウンスが聞こえたのです。エッチラオッチラ階段を下り、エッチラオッチラ階段を上ったことはいうまでもありません。

結論を記すと、この電車があったおかげで、熊谷到着は事前に立てた計画より五分遅れただけ。ギリギリではありましたが、一時間に一本しかなかったバスに無事乗ることができたのです。

新松戸から所要約一時間半で着いた熊谷駅ですが、行きはあたふたとバスに乗ったので、こんな画像を撮影している余裕はありません。帰りに撮した画像です。

国際十王バスに乗車六分、向諏訪(むかいすわ)というバス停で降りました。

バスを降りて歩き出すと、こんな砂利道に出たので、この先どうなることやらと戦々恐々で歩いて行きます。

バスを降りて五分で、この日最初の目的地・医王山瑠璃院東光寺に着きました。曹洞宗のお寺です。

創建は寛永七年(1630年)。萬矢大拶大和尚(寛永十七年:1640年寂)によって開山。「新編武蔵風土記稿」には「佛師春日が作れる薬師を安ず」と記されています。

次の源宗寺を目指して歩き始めると、大きな山門と堂宇が目に入ったので寄ってみたら、真言宗智山派の一乗院でした。東光寺から十分。

ただただだだっ広い道路がありました。歩道が異様に広かったので、安心して歩くことができましたが、交通量はさほどないので、車は随分スピードを出していました。

一乗院から十三分で源宗寺に着きました。ここも曹洞宗のお寺です。

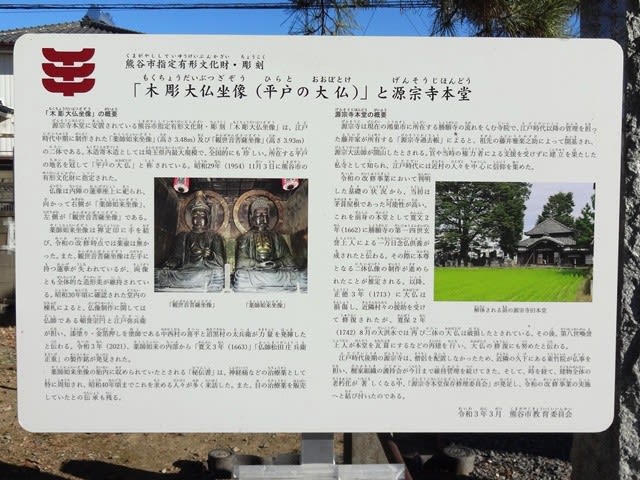

「新編武蔵風土記稿」には「開山源宗、寂年を傳へず。開基を藤井雅楽助と云。法名正山善心寛永七年(1630年)六月三日卒す。この人のことは外にきくことなし。山号寺号は開山開基名を用ひしことしらる。本尊薬師・観音の二像を安ず。共に開山源宗の作なりと云」と記されています。

本尊の薬師如来と観音菩薩の二体は「平戸の大ぼとけ」と呼ばれています。境内にあった説明板には高さはともに4・03メートルの木彫坐像。江戸時代の寛文二年(1662年)に造られたもの、と記されています。

源宗寺から超願寺までは七分。真言宗智山派の寺。ここはお薬師さんとは関係がありません。途中だったので寄らせてもらいました。

「新編武蔵風土記稿」には「真言宗新義、横見郡御所村息障院の末、平戸山多寶院と号す。本尊弥陀は恵心の作なり」と記されています。

境内にある石碑には次にような記述。「當寺は慶長年間法印秀典を以て主祖とし寛永四年宥弘堂宇を再建延宝四季祐弁本尊阿弥陀佛を修繕す。この二人を目して中興の主祖となす。その后宥照の世をすぎ文化文政の間久しく無住天保年間祐明法印は入住龍岳之をつぎしもその后又無住となる。よって隣寺太井山福聚院の兼帯する所となる(以下略)」

境内にはこんな像が。

この日、最後に詣でる金錫寺の手前で元荒川の支流・忍川(おしかわ)を渡ります。

超願寺から十二分で真言宗智山派の金錫寺。

創建年代は不詳とされています。「新編武蔵風土記稿」には「新義真言宗、上ノ村一乗院末なり。薬師山東福院と号す。本尊薬師を安ず」と記されています。

ここにもこんな像が。

この日、薬師詣でで訪れた東光寺、源宗寺、金錫寺の三か寺にはいずれも賽銭箱がありませんでしたので、お賽銭は一円も使用せずに終わってしまいました。せっかくご加護を下さったお薬師さんには申し訳のない思いです。それとも、後日、大きなどんでん返しが待ち構えているのかもしれません。