今日七日は二十四節気のうち大雪、そして今日から十一日までは大雪の初候・閉塞成冬です。

「成冬」というのは確かに「ふゆとなる」と読めますが、「閉塞」=「そらさむく」というのはなかなかそうとは読めません。そういうことを別にすると、年に七十二ある「候」の中で、実際の季節とは少し違うという「候」が多かったりする中、ピンとくる「候」の一つです。

そしてやはり、大雪の次候、十二月十二日から十六日まではどうかというと、熊蟄穴(くまあなにこもる)、さらにその次、十七日から二十一日の鱖魚群(さけのうおむらがる)などは、私が棲む地域ではそのさまを見ることができないので、そんなことを示されたりいわれたところで、まったくピンときません。

これらは日本の略本暦ですが、中国の長慶宣明暦でそれぞれに当たるのは虎始交(虎が交尾を始める)、茘挺出(捩菖蒲が芽を出し始める)とあって、虎などは動物園へ行かなければ見れないし、その虎の交尾となると、つがいがいる動物園でなければならない。ますます現実感がなくなります。

その点、我が地方では今日こそ好天に恵まれて暖かかったものの、昨日までは雨に見舞われ、一昨日昨日と最高気温は10度に届かないという寒さで、まさに「成冬」でした。

昨日までの雨がちの天気は「さざんか梅雨」と呼ぶようです。

秋から冬にかけて、移動性高気圧が北に偏ることがある、すると本州南海上に前線が停滞、ちょうど梅雨どきのような気圧配置になって雨をもたらす。ちょうどさざんかの咲く季節なので、そう呼ぶのだそうですが、俳句の季語なのかと思って、講談社版「日本大歳時記」を引っ張り出してみたものの、該当するものはありませんでした。

季語などではなく、気象庁か気象関係者の造語であれば、私は信用しないことにしています。

なぜならば、台風や豪雨の季節に、「これまで経験したことのない」とか「大切な人の命を守る行動」などという、けったいな日本語をつくったのは気象庁であろうと思われるからです。用いられている単語そのものは、中国語や韓国語ではなく、確かに日本語には違いないけれども、普通こういう使い方をするか? ということばです。

気象庁は日本語の専門家ではないので、勝手にやっているぶんには、まァいいかと思っても、正しい日本語を使わなければならぬはずの放送局まで気象庁のいうままにけったいなことばを使っているのかけしからん、というなるのではないかと思います。さらに台風などの中継のときには「身の安全を云々……した上で中継しています」と、バラエティ番組ではないのだから、いわなくてもいい、当然のことを敢えていう、という余計なことまでやっています。

重箱の隅をつつくようなことはこのへんにして、確かに季節はさざんかの咲くころです。

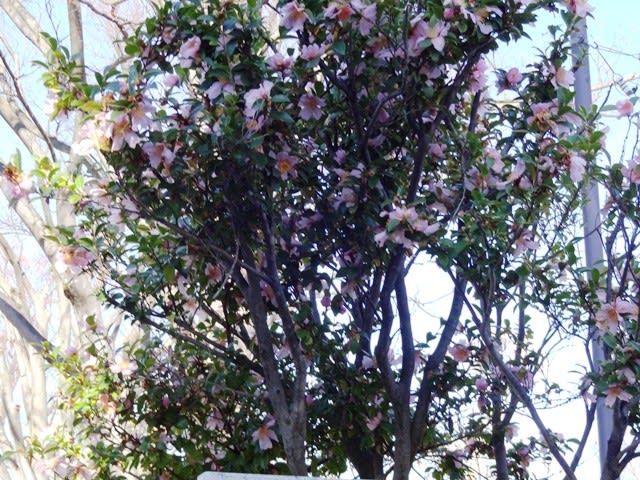

サザンカ(山茶花)。花の尠ない時期に咲いてくれるので、貴重です。

我が庵の近くにこんな名の公園があり、周囲を取り囲んでいるのは文字どおり山茶花の樹です。

ぐずついて寒々としていた日々が去ってくれて、雲一つない快晴の一日になりました。

一本だけピンク色した花の樹がありました。

※「さけ」はブラウザによっては表示されないかもしれません。魚偏に厥と書きます。