こんにちは!中之島教室です。「週末に楽しむ絵画」教室の石橋先生から、

関西水彩画展のレポートが届きました

さっそくご紹介します

一斉に開き始めた花の春に合わせたかのように、関水展が始まりました。

上手い絵、澄ましている絵、ふんぞり返っている絵、おしゃべりな絵、

頑張っている絵など様々な力作が競い合っています。

水彩といった馴染みのせいか、多くの方達が挑戦し、

展示は二段掛けあり、その熱気たるや凄まじいものとなっています。

沢山の絵、その中の存在感のある絵を数えていきました。

絵とのコミュニケーションは、絵からの押しつけよりも、

絵への問いかけの方が多くなっていきます。

絵はある事象や光景をトリミングして、そこに想いを盛り込み、

想いを託して行きますが、その構え方にはいろいろあります。

私たちの教室の場合は、絵の中に開拓力を持つこと、

時代に対する問題意識を持つこと・・・

これ等を重点に、その基本を自分の視点に求めます。

どういう視点で時代やテーマを見るか・・・

これがコアとなって問題を切取り、絵を構成して行くからです。

そうすれば必ず存在感のある絵になって行きます。

こうした努力が、今将に花開こうとしています。

この「週末に楽しむ絵画教室」出品者の頑張りは見ごたえ十分です。

先ずは写真をご覧ください。

会員 天野紀美恵さん 刻 (F80号)

会員 天野紀美恵さん 刻 (F80号)

街中抽象を求めて、道頓堀川へカメラウオッチング。

道頓堀に面したお料理屋さんの壁には、

年輪を感じさせる空調のダクト、今なお現役で頑張っています。

川面を渡る風は周りの賑やかな音を運び、そのリズムに合わせて

ダンスをしているかのようです。

隣のダクトは赤いハンカチを振ってダンスの頑張りを応援しています。

ここには幸せな時間が流れています。

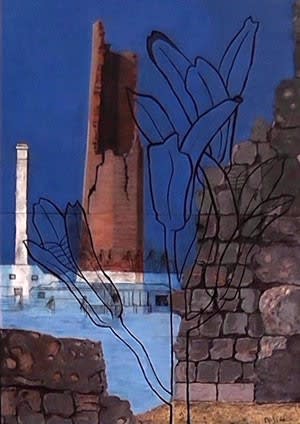

会員 飯田哲子さん 刻の記憶・犬島 (F80号)

会員 飯田哲子さん 刻の記憶・犬島 (F80号)

瀬戸内海に浮かぶ犬島、そこには明治時代建造の銅精錬所跡が

あります。銅の大暴落で僅か10年で閉鎖されました。

再稼働されないまま当時の姿で残されて、今はユニークな

美術館としての新しい役割を担っています。

傾いた大煙突。これに種を落とし役目を終えた百合を

添えました。世帯交代を暗示するかのようです。

いみじくもこの美術館のコンセプトは

「あるものを活かし、無いものを創る」とありました。

会員 市川順子さん 刻(とき) (F100号)

会員 市川順子さん 刻(とき) (F100号) 関西水彩画会会員賞

関西水彩画会会員賞

仁王さんの踏んづけているのは、現代の豊穣を造りだした機械文明のスクラップ。

時代は豊かに便利になっていく一方で、どんどんスクラップは増大し続け、

うず高く積み上げられ、やがて人間を押し潰そうとしています。何という皮肉。

しかも人工知能に凡てを任せ、文明までも担わせるかもしれない時代が

もうそこまで来ています。仁王さんの強い踏み込みは、

時代に対する私たちの問題意識に気合をかけているのでしょうか。

会員 井上京子さん 想-つながる命- (F80号)

会員 井上京子さん 想-つながる命- (F80号)

ギリシャ神話のダフネとアポロン。その物語の創作第二話です。

愛の神、エロースの悪戯でアポロンの想いに応えることができず、

「せめて私の聖樹に」と願うアポロンの気持に添い月桂樹に変身するダフネ。

絵のバックは、あの22年前の大震災で瓦解したアポロン石膏像破片、

ボロボロになっても尚、追いかけたい思いを表し、

中央はそれに応えたいダフネの苦しみを置きました。

見てください!今、樹は将に花をつけました。命を繋いだようです。

会友 三浦 繁さん ジオラマ (F100号)

会友 三浦 繁さん ジオラマ (F100号)  会員推挙

会員推挙

道頓堀の川面に昼夜繰り返されるうわべだけの街の華やぎ。

「昼は顔をそむけるような汚い川面が、夕闇・夜の訪れとともに一変して

美しいネオンに彩られた川面に豹変する。一過性の日常であるにも拘らず

時間の経過とともに現実としての錯覚、重みを日常的に映しこんでいく」

(三浦さんの釈文)。

これを作り物の意のジオラマと題して、とらえた作品です。

写真ではわかり難いですが、マヨネーズなどの容器に絵具を入れて、

細い線を押し出して刺繍のように描かれています。

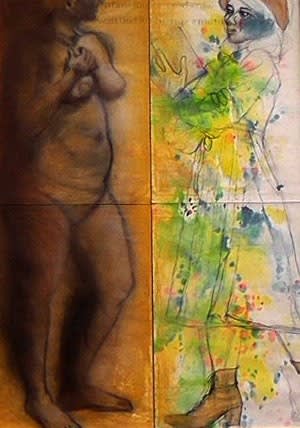

一般 津村康予さん 待つ (152×108)

一般 津村康予さん 待つ (152×108)  会友推挙

会友推挙

教室では、画用紙半切2枚を縦繋ぎ(新聞紙2枚の大きさ)にして、

季節毎に1ヶ月・4回の人体を描きます。

この伸びやかさ、力強さをご覧ください。

逞しく生きる女性は低い視点から描くのが一番と、

用紙を床に置いて描かれたものです。

お勤めと介護で描く時間は教室の中だけ、

その必至さからこうした力強さが出てくるのでしょう。

この等身大女性像のユニークさは、会場でもひと際、目を引きます。

同展は大阪市立美術館で3月15~20日迄開催されました。

「週末に楽しむ絵画」教室は毎週金曜18時から開催!

石橋先生の指導のもと、クラスの仲間で切磋琢磨し、

独創的な作品を創りあげていく講座です。

数々の展覧会で入選・受賞されている受講者も

見学もできますので、お気軽にお問い合わせください

中之島教室 06-6222-5222

インターネットからのお申し込みはこちら(クレジット決済のみです)

関西水彩画展のレポートが届きました

さっそくご紹介します

一斉に開き始めた花の春に合わせたかのように、関水展が始まりました。

上手い絵、澄ましている絵、ふんぞり返っている絵、おしゃべりな絵、

頑張っている絵など様々な力作が競い合っています。

水彩といった馴染みのせいか、多くの方達が挑戦し、

展示は二段掛けあり、その熱気たるや凄まじいものとなっています。

沢山の絵、その中の存在感のある絵を数えていきました。

絵とのコミュニケーションは、絵からの押しつけよりも、

絵への問いかけの方が多くなっていきます。

絵はある事象や光景をトリミングして、そこに想いを盛り込み、

想いを託して行きますが、その構え方にはいろいろあります。

私たちの教室の場合は、絵の中に開拓力を持つこと、

時代に対する問題意識を持つこと・・・

これ等を重点に、その基本を自分の視点に求めます。

どういう視点で時代やテーマを見るか・・・

これがコアとなって問題を切取り、絵を構成して行くからです。

そうすれば必ず存在感のある絵になって行きます。

こうした努力が、今将に花開こうとしています。

この「週末に楽しむ絵画教室」出品者の頑張りは見ごたえ十分です。

先ずは写真をご覧ください。

会員 天野紀美恵さん 刻 (F80号)

会員 天野紀美恵さん 刻 (F80号)

街中抽象を求めて、道頓堀川へカメラウオッチング。

道頓堀に面したお料理屋さんの壁には、

年輪を感じさせる空調のダクト、今なお現役で頑張っています。

川面を渡る風は周りの賑やかな音を運び、そのリズムに合わせて

ダンスをしているかのようです。

隣のダクトは赤いハンカチを振ってダンスの頑張りを応援しています。

ここには幸せな時間が流れています。

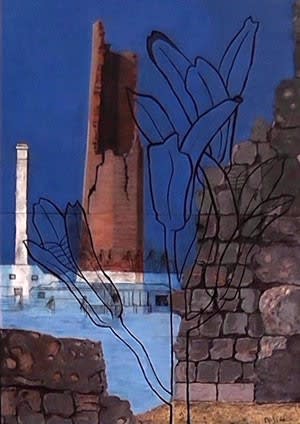

会員 飯田哲子さん 刻の記憶・犬島 (F80号)

会員 飯田哲子さん 刻の記憶・犬島 (F80号)

瀬戸内海に浮かぶ犬島、そこには明治時代建造の銅精錬所跡が

あります。銅の大暴落で僅か10年で閉鎖されました。

再稼働されないまま当時の姿で残されて、今はユニークな

美術館としての新しい役割を担っています。

傾いた大煙突。これに種を落とし役目を終えた百合を

添えました。世帯交代を暗示するかのようです。

いみじくもこの美術館のコンセプトは

「あるものを活かし、無いものを創る」とありました。

会員 市川順子さん 刻(とき) (F100号)

会員 市川順子さん 刻(とき) (F100号) 関西水彩画会会員賞

関西水彩画会会員賞

仁王さんの踏んづけているのは、現代の豊穣を造りだした機械文明のスクラップ。

時代は豊かに便利になっていく一方で、どんどんスクラップは増大し続け、

うず高く積み上げられ、やがて人間を押し潰そうとしています。何という皮肉。

しかも人工知能に凡てを任せ、文明までも担わせるかもしれない時代が

もうそこまで来ています。仁王さんの強い踏み込みは、

時代に対する私たちの問題意識に気合をかけているのでしょうか。

会員 井上京子さん 想-つながる命- (F80号)

会員 井上京子さん 想-つながる命- (F80号)

ギリシャ神話のダフネとアポロン。その物語の創作第二話です。

愛の神、エロースの悪戯でアポロンの想いに応えることができず、

「せめて私の聖樹に」と願うアポロンの気持に添い月桂樹に変身するダフネ。

絵のバックは、あの22年前の大震災で瓦解したアポロン石膏像破片、

ボロボロになっても尚、追いかけたい思いを表し、

中央はそれに応えたいダフネの苦しみを置きました。

見てください!今、樹は将に花をつけました。命を繋いだようです。

会友 三浦 繁さん ジオラマ (F100号)

会友 三浦 繁さん ジオラマ (F100号)  会員推挙

会員推挙

道頓堀の川面に昼夜繰り返されるうわべだけの街の華やぎ。

「昼は顔をそむけるような汚い川面が、夕闇・夜の訪れとともに一変して

美しいネオンに彩られた川面に豹変する。一過性の日常であるにも拘らず

時間の経過とともに現実としての錯覚、重みを日常的に映しこんでいく」

(三浦さんの釈文)。

これを作り物の意のジオラマと題して、とらえた作品です。

写真ではわかり難いですが、マヨネーズなどの容器に絵具を入れて、

細い線を押し出して刺繍のように描かれています。

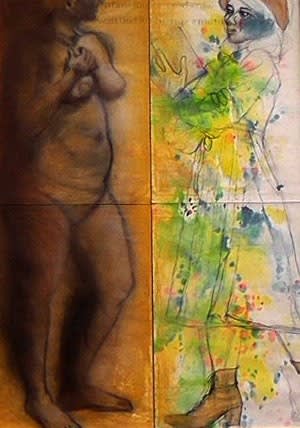

一般 津村康予さん 待つ (152×108)

一般 津村康予さん 待つ (152×108)  会友推挙

会友推挙

教室では、画用紙半切2枚を縦繋ぎ(新聞紙2枚の大きさ)にして、

季節毎に1ヶ月・4回の人体を描きます。

この伸びやかさ、力強さをご覧ください。

逞しく生きる女性は低い視点から描くのが一番と、

用紙を床に置いて描かれたものです。

お勤めと介護で描く時間は教室の中だけ、

その必至さからこうした力強さが出てくるのでしょう。

この等身大女性像のユニークさは、会場でもひと際、目を引きます。

同展は大阪市立美術館で3月15~20日迄開催されました。

「週末に楽しむ絵画」教室は毎週金曜18時から開催!

石橋先生の指導のもと、クラスの仲間で切磋琢磨し、

独創的な作品を創りあげていく講座です。

数々の展覧会で入選・受賞されている受講者も

見学もできますので、お気軽にお問い合わせください

中之島教室 06-6222-5222

インターネットからのお申し込みはこちら(クレジット決済のみです)