秋の七草の オミナエシ ですが、たまたま松江の花図鑑さんの記事で情報収集したところ「スイカズラ科」とありました。

オミナエシはつる植物でもないし、花の咲き方も大いに違うので、少し調べたところ、

「APG植物分類体系ではマツムシソウ目のスイカズラ科に含まれるが、オミナエシ科として分離してもよいとしている。」という記事がありました(wiki「オミナエシ科」)。

花の咲き方ですが、

「茎の上部はよく分枝し、黄色の花を散房状に多数つける。」(野に咲く花)

という書き方をしているものが多いです。

散房状に咲くのだから 散房花序かと思ったら、散房花序というのは <無限花序>の1タイプなんですね。

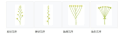

無限花序 (wiki 「花序」より)

オミナエシのような咲き方は 集散花序といって <有限花序>の一つなのだそうです。

有限花序(wiki 「花序」より)

「花は直径4mmくらいで、花冠は5裂し、筒部は短い。」

「雄しべは4個。花柱は1個。」(野に咲く花)(松江の花図鑑)

このオミナエシは別の栽培種で 花弁の下の葉が多肉植物のように分厚いです。

「子房の基部に2個の小苞がつき」という記述が散見されるので、初めはそれかと思いましたが、

子房に接していないので 別の器官のようです。

この肉厚の葉は 苞とか苞葉と言われる器官なのかもしれません。

おそらくこの肉厚の葉があるので 長期間花が咲いているように見えるのでしょう。

〔参考〕エキナセアの苞

エキナセアの筒状花のハリネズミの正体は 花ではなくつぼみのとき花を包んでいた苞の先がハリネズミの針のように尖ったからだったのですが、この苞があるため、同じキク科でも、ドライフラワーになるほど長く形を保つのです。

オミナエシも

「花が終わっても色を保つため、かなりの期間楽しめます。切り花にすると水がひどい悪臭を放ちますが、毎日水を替えると多少はよくなります。」(みんなの趣味の園芸「オミナエシの基本情報」)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます