黄金週間の佐賀旅行で、なぜ私ヌルボが佐賀市内観光をすべてカットしてまで、交通の便もよくない小城市の羊羹資料館というマイナーな資料館に足を運んだのかというと、ただ単に「和菓子が好き!」という理由以外にありません。

一般に<小城羊羹>で知られる小城市。いくつもの羊羹の製造・販売店がある<羊羹の町>ということは以前から知っていましたが、中でも老舗の村岡総本舗に羊羹資料館が付設されていることは、今回の旅の前に目を通したガイドブックで知りました。

実際行ってみると、本店に隣接した、元は砂糖蔵という古めかしい建物が資料館で、その2階に昔の羊羹製造道具や羊羹の原料、諸資料などが展示されていました。

【1941(昭和16)年に建てられた煉瓦造りの建物です。】

私ヌルボが資料館の展示物を見て合点したのは以下のことなど。

①佐賀県が羊羹の世帯当たり年間購入額日本一。(なぜか一度だけ栃木県に1位の座を奪われた年もあったが・・・。)

②寛政年間にはじめて江戸で煉羊羹が作られた。寒天と砂糖を煮溶かし、そこへ小豆等の漉粉を入れて煉り合わせ、槽(ふね)とよぶ木箱に流し入れて固めたものである。それ以前の羊羹は、葛粉ともち米粉(または小麦粉)に、小豆等の漉粉をまぜて蒸した蒸羊羹だった。

③明治以降、羊羹は軍の携行食として重用された。(たしかに、保存の効くカロリー源だしねー、ヌルボも以前登山の時に小さいのを持っていったりしてました。)

羊羹及び羊羹資料館についてのいろいろは、資料館のサイトを参照されたし。

【建物の2階が資料館。1階では羊羹とお茶を出してくれます。】

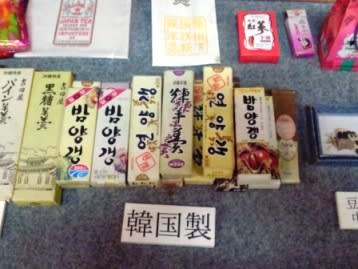

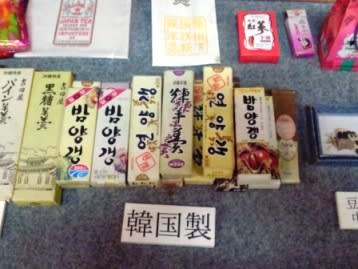

さて、さして広くはない資料館ですが、展示物の中に韓国や中国の羊羹も並べられていました。

私ヌルボは、韓国のコンビニ等でふつうに売られている小型の羊羹を買って食べたこともあります。ヘテ製菓の<연양갱(ヨンヤンゲン.煉羊羹)>で、これが一番ポピュラーでしょう。1945年ヘテ製菓創業当初からの製品のようです。下の写真のように、クルミ羊羹もあります。

写真の包装紙の絵でわかるように栗羊羹もあり、その他韓国サイトを見てみると水羊羹もあります。

さらに、緑豆羊羹、ゆず羊羹、みかん羊羹。ここまでは許せる(???)のですが、展示物中にもある紅蔘(ホンサム)羊羹ともなると、いかがなもんですかねー?

韓国の羊羹文化は日本から入ってきたものですが、紅参すなわち朝鮮人参(高麗人参)羊羹とは韓国ではごく自然な発想なんでしょうね。ものは試しなんで、今度ちょっと味見してみようかなとも思います。ちょっとね。

一般に<小城羊羹>で知られる小城市。いくつもの羊羹の製造・販売店がある<羊羹の町>ということは以前から知っていましたが、中でも老舗の村岡総本舗に羊羹資料館が付設されていることは、今回の旅の前に目を通したガイドブックで知りました。

実際行ってみると、本店に隣接した、元は砂糖蔵という古めかしい建物が資料館で、その2階に昔の羊羹製造道具や羊羹の原料、諸資料などが展示されていました。

【1941(昭和16)年に建てられた煉瓦造りの建物です。】

私ヌルボが資料館の展示物を見て合点したのは以下のことなど。

①佐賀県が羊羹の世帯当たり年間購入額日本一。(なぜか一度だけ栃木県に1位の座を奪われた年もあったが・・・。)

②寛政年間にはじめて江戸で煉羊羹が作られた。寒天と砂糖を煮溶かし、そこへ小豆等の漉粉を入れて煉り合わせ、槽(ふね)とよぶ木箱に流し入れて固めたものである。それ以前の羊羹は、葛粉ともち米粉(または小麦粉)に、小豆等の漉粉をまぜて蒸した蒸羊羹だった。

③明治以降、羊羹は軍の携行食として重用された。(たしかに、保存の効くカロリー源だしねー、ヌルボも以前登山の時に小さいのを持っていったりしてました。)

羊羹及び羊羹資料館についてのいろいろは、資料館のサイトを参照されたし。

【建物の2階が資料館。1階では羊羹とお茶を出してくれます。】

さて、さして広くはない資料館ですが、展示物の中に韓国や中国の羊羹も並べられていました。

私ヌルボは、韓国のコンビニ等でふつうに売られている小型の羊羹を買って食べたこともあります。ヘテ製菓の<연양갱(ヨンヤンゲン.煉羊羹)>で、これが一番ポピュラーでしょう。1945年ヘテ製菓創業当初からの製品のようです。下の写真のように、クルミ羊羹もあります。

写真の包装紙の絵でわかるように栗羊羹もあり、その他韓国サイトを見てみると水羊羹もあります。

さらに、緑豆羊羹、ゆず羊羹、みかん羊羹。ここまでは許せる(???)のですが、展示物中にもある紅蔘(ホンサム)羊羹ともなると、いかがなもんですかねー?

韓国の羊羹文化は日本から入ってきたものですが、紅参すなわち朝鮮人参(高麗人参)羊羹とは韓国ではごく自然な発想なんでしょうね。ものは試しなんで、今度ちょっと味見してみようかなとも思います。ちょっとね。