黒蜜が余っていたのでバタートーストにかけてみた。

蜂蜜や

ゴールデンシロップよりも香ばしくて日本人にはこっちの方が合う気がした。

深清鮓

握りが特にトロっと溶けながらフワッとが続きつつ消えていく。

こんなに美味しいもの(アナゴ)を食べたらもう他のアナゴは中々食べられらない。

ネットの評価ってどんなものか?自分自身が探し方が悪いのか?、あまり当りの店が無くて、

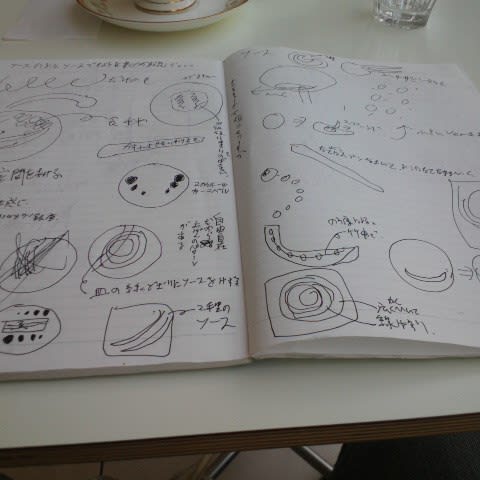

「日本橋たいめいけん」の「タンポポオムライス」で実証してみた。

(先に断っておくが・・・酸味が苦手なのでケチャップが苦手だから

オムライスはあまり得意で無い、そんな自分が判断をしてみる)

↓

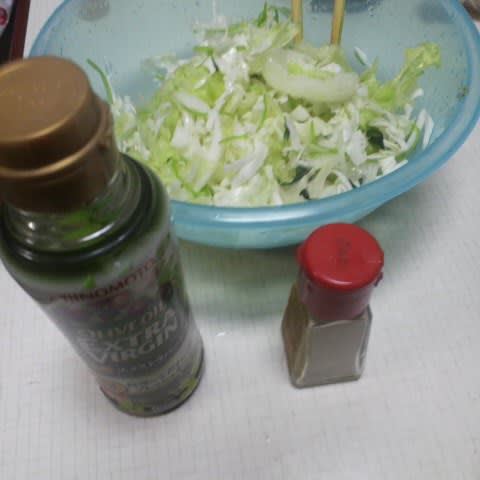

先ずは前菜にボルシチとコールスロー(各50円)を注文してオムライスを待つ。

・ボルシチは神保町のロシア料理店で食べたのが自分の中では美味しいなぁ~と思っていたが、ボルシチってただ煮たスープというだけではなくて、

野菜を沢山摂取出来る方法なのだなぁと気付いた(←気付かされた。キャベツとかも入っていてなんか昔の給食を思い出して、優しい味《←

の中にキレがあったが》)。

・コールスローは

イギリスのサラダクリームの上手な人やプロが作る感じ(←このコールスローは

別として、イギリス料理の場合プロっぽい事が本当に正解かとうかは解らんが)、

甘味が結構効いていて酸味の苦手な自分には、なるほど~こういうアプローチかと(自分は好き)。

↓

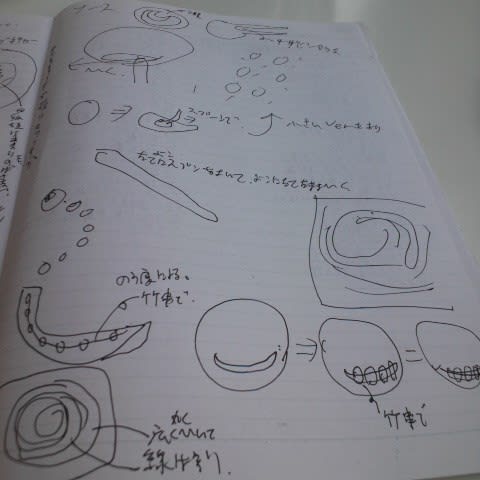

で、たんぽぽオムライスを・・・

切り開いてみる。

おお~、中をこう作るのか・・・

(最近、自分も少し出来る様になってきたけれど、まだ一体感が無くて)

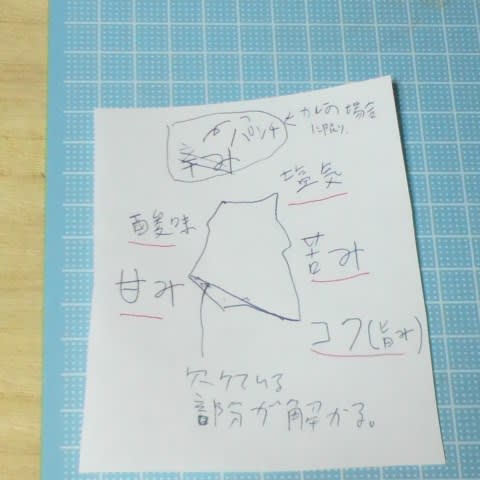

お、これは美味しいぞ・・・良い意味で凄く複雑

お、これは美味しいぞ・・・良い意味で凄く複雑、

チキンライスと卵をそれぞれ別に食べるとそれぞれは解り易いんだけれど、

一緒に食べると、まるでチーズの様な風味になる。

(バターにトマト風味のチキンライスの酸味が足されるからかな?)

もの凄い複雑というか深みというか、

(良い意味で)複雑な美味しさ!!

驚くはこれは・・・

↓

自分自身が未熟だから「オムライスに2000円近くもかけやがって~(店主黒過ぎるし)」なんて

色眼鏡で観ていた価値観を修正しようと思った。

そういう目で観ていると、中々自分の中で解釈出来ないんだ、もっとフラットに受け入れていかないとって、それをギアチェンジするまでに皿の半分以上かかってしまったが、後半から、味を覚える事が出来た。

ボルシチ~コールスロー~・卵・チキンライスとイメージは青だったのだが、

オムライスとして一緒に食べるとなんだろう「灰色」「GRAY」のイメージが頭に浮かんだ、

それだけ複雑なんだろうな。

※ケチャップは殆ど使わなかった、

自分がケチャップの酸味が強過ぎて苦手だし、味が全部ケチャップ味になってしまうから、こんなに美味しいのに勿体無い、確認だけして、後は普通に食べた。

※あと150円安かったらチョクチョク行くだろうな(←

行けるかな?)、150円引いても結構良い値段なのに又行きたい・大切な人々に食べさせたいと思わせてくれるオムライスだった。

※ガリガリしたタマネギは嫌いな方だが、タマネギの小さな食感が

丁度良く残っていて、チキンライスに混ぜられた具材の風味がそれぞれキチンと立っている。

※卵はコシがある感じ、中華とかでは卵のコシ(←主に卵白)をキチンと出すが、全体的にただのトロトロじゃなくてシッカリとした舌ざわりを卵のコシが主張していた。

※色眼鏡で観ていても(オムライスが嫌いでも)ほぼ文句を付けようがないのではないか?全てにおいてって(現時点でこれでガタガタ言うなら嫉妬か体調の問題だろうって)

※あとホールで働いている人々が楽しそうだった。

(

キツいけれど楽しそう、なんか総合的にも凄いんだなぁって)

※接客慣れをされているのか下町っぽい雰囲気も良いなーって、居心地が良かった。

※味や素材もホールも

全てから総合力を感じた。

なんとなく美味しいお店の調べ方が解ってきた気もする。

・自分が作る事がわりと好きな方だから、モロその地域の空気や酸素を含む素材だけのパン屋さん『か』、

変った調理とか変ったアイデアを出している店しか調べないから、そこが必ずしも美味しいとは限らないから少しだけ困惑をしていたので。

・無論チェーンは避けている(たまに行くけれど)、その店のオーナーや経営陣の味と合わないとガチで全店が合わないから、まして素材を活かす和食と違って、

外国料理はシェフの個性を楽しむ場所だと思うし

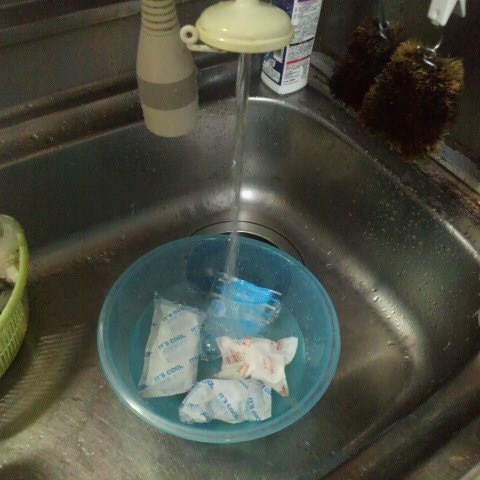

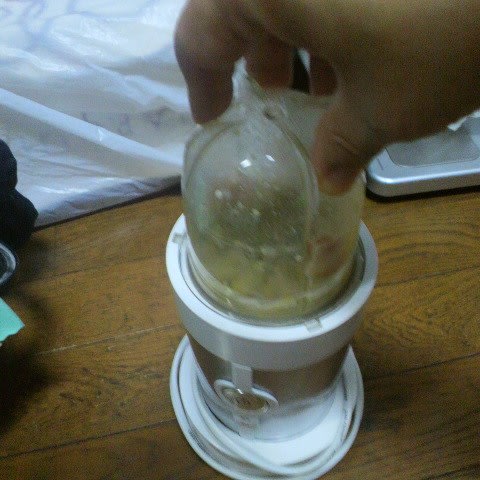

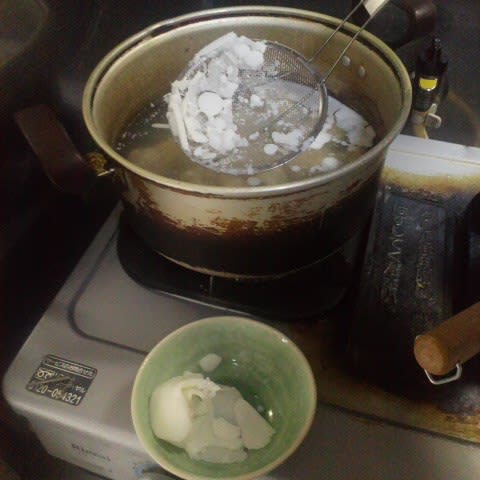

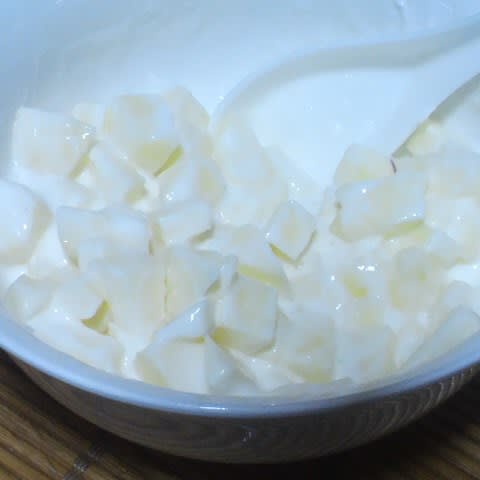

初めてプリンを作った。

↓

余った牛乳でプリン造り。

笹塚、みなとやの「たこ焼き」

以前大阪たこ焼き巡りの旅をして「たこ焼き」が好きになったのだが、東京でこんなに美味しい「たこ焼き」が食べられるなんて・・・

止まらなくなるぐらい美味しくて、味を覚える暇も無かった。

(10個にしておけばよかった)

・表面の生地のモチモチ感

・出汁の量(ダシの味はあるけれど塩梅が良い羽の様な優しい効かせ方)

・とろりとしてミルキーな中身

・カドがない優しめのソース

・マヨと青海苔の適度なコントラストの補助的アクセント(←自分はどうもソースとマヨやトッピングあった方が好きみたい、やはり関東人なのかな?)

なにをとっても、どこをとっても完璧、パーフェクト。

たいめいけんの「たんぽぽオムライス」ぐらいパーフェクト。

スリランカフェスで南青山タップロボーンの「ランプライス」を知った。

バナナの葉で包んだカレーとかビリヤニみたいな感じで、肉とか野菜・玉子・チャツネみたいなのが入っているのだがこれが尋常じゃなく美味しい!!

お弁当みたいなものなのでフェスでは持ち帰って温め直して食べる事が出来た事も、至れり尽くせりで嬉しかった!!

バナナの葉で包んで加熱をしたものは初めてだが、バナナの葉を解くとフワッとバナナの南国地方の香りが立つんだ。

自分が辛い物が苦手だから最初恐る恐るだったが、味自体は優しい。

(

優しい=全ての素材が明確に活きているの意)

石原さとみさんオススメらしいのだが、やはり石原さとみは凄かった。

バランスだとは思うが良い感じの食事(無性に焼き魚を食べたくなる時ってあるんだよなー、やっぱり日本人なんだなー)。

この組み合わせは大人にならないと・・・

生きていて良かった。

昔からサッポロ一番塩味派だったのだが・・・マルちゃん正麺(味噌)って美味しいな。

あまりラーメンが得意では無いので

ラーメンにはあまり詳しくは無いが、

麺がこう、外で食べるような麺みたいで(スープのコクも悪くないし、昔はシメにご飯を入れていたが、最近はもうこれでも大人なのでやめることにした)

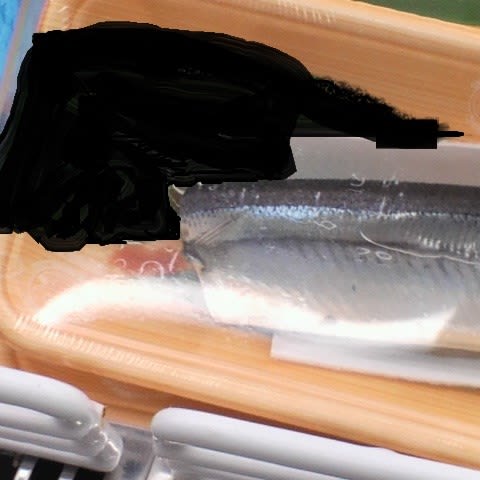

秋刀魚のアタマが取って売られていたが・・・

嘴で身の脂の量・目で鮮度をはかるのに、これじゃあ何も解らないじゃないか!!

(切ったトコロから鮮度が落ちていくだろうし)

ヒドい世の中になったものだ。

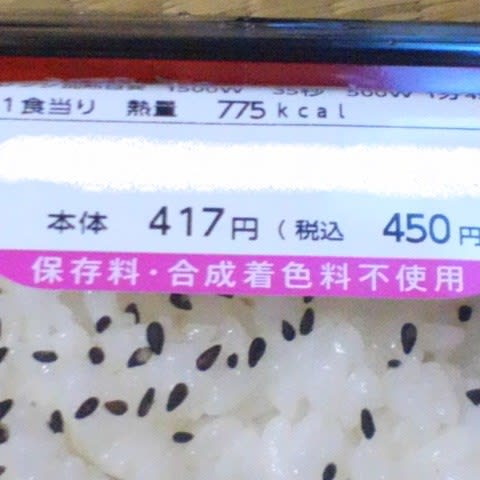

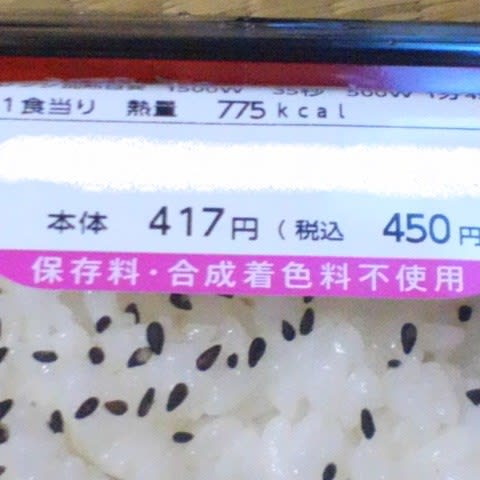

遂にナチュラルローソンのコンビニ弁当で保存料・着色料無しが現れた。

これは驚き!!

やはり余計なモノが無い味なんだ、美味しい、自然の味にかなり限りなく近い。

(ナチュラル嗜好って、もしかして添加物の味が嫌気がさして、人間が自然と向かう方向性なのでは?、昔理由あって半年近く添加物を一切摂取しない生活をした後、どうしてもよんどころがない状況で添加物タップリの素材を活かしたモノを食べたらあまりに薬臭くて、眩暈がした事がある)

保存料・着色料無しだけでも画期的な事だ!!!

知らないところへ行ったら、

先ずその土地の酸素と水を使ったパンを食べてみる事をずっと提唱してきたのだけれど、

(出来れば有名店やチェーンではなく

地域密着型のパン屋さんへ行く)

比較的安くてどこにでも置いてあるクリームパンを食べる事が多いという事に

ふと気付いた。

(

カスタード自体も僅かだが小麦を使うので、

小麦がその地域の酸素やニオイを吸収するし)

クリームパンなら

何も入っていない部分の味から、

その土地のパン自体の味からその地域の味の傾向も知る事が出来るし、例え

それが自分に合わなくても概ねクリームパンなら自分を誤魔化せる。

餡パンとかだと餡子が甘過ぎて自分はちょっとツラい時があるし、本当はノーマルなパンが一番解るのだが、もし強過ぎて自分に合わなかった時、ツライ。

(

ノーマルなパンは小さいのをGETして帰宅してから主食に回す・・・なので基本、お土産はノーマルなパンが多い)

これは神奈川と東京都下の

境辺りなんだけれど、強さと上品な優しさが混じったような実際にそういう味。

神奈川は中華街があるしワリと気が強いので「ああして」「こうして」と言うのか味が強い。

(取れたての神奈川県の野菜は美味しいと思うけれど、素材そのままでもいけるというか)

最近、パンで地域差が解る様になってきた。

(その

地域の酸素を吸う酵母は生きているから)

新宿三丁目の、「三丁目のちいさなパン屋さん」のパンは何を食べても美味しい。

(全部は食べていないけれど)。

コンセプトどうりの味というか、優しいホッとする味、又食べたくなる味、食べた瞬間「ウマっ」て思ったもの。

支店を出す時はやはり三丁目なのだろうか?

ナポリタン専用のパスタなるものが売っていた。

何がナポリタン専用か?解らないが、とりあえず特売だったので・・・試してみる。

(麺幅は1.7mmだったので、1.7mmならオールマイティに使い易いから)

今回、ロメスパのやり方と、自分の「月40万出すからここに居てくれ(←じゃなかった20万?30万?40万は流石に無理だけれどって言われたんだ、年取って誇大に見せてきた公称部数を実数と現実で混同し始めてしてしまうメディア側の経営者みたいにお花畑になりたくないので、間違いは訂正せず恥を残します)」と言われた焼きそばのやり方

(「(ボスを裏切って給料二重取りして)2君には仕えません《←気持ち的には「仕えませぬ」で侍の心境だった。←結果それは正しかった》」と断ったらキレられて、言わなかった事にされたが)

を足したナポリタンの作り方にした。

お、ナポリタン専用というのもなんとなく解る!!

1.7mmにしては炒め方をパスタとは変えたからキュっとしまった麺幅のフォルムになったかな?

ニュー新橋ビルの「ポア」には流石に適わないが(←あれは凄いと思う、麺の扱い方が俺の40万のやきそばと同じだったので、なんとなくやり方が解るような・解らないような)、それでもかなり美味しい・・・

(やはりナポリタンはバターを効かせて酸味を抑える事がPOINTかなって・・・「さ○うる」とか酸味のあるナポリタンは女性向きなのかもしれない・・・自分がナポリタンはあまり得意ではないというのもあるが)

前も書いたかな?千駄木の菊見せんべい総本店の煎餅が優しくて美味しい。

特に緑のお茶味が美味しいと思う。

(甘いのは苦手なんだが、ここのは美味しいと思う)

いつも並んでいる町のお弁当屋さんがあって、いつか行ってみたいなあと前から思っていたのだが、偶々そっちへ行く用事があって、しかもお店に入っている余裕も無かったのでお弁当で済ますならあそこにしようと遂に入ってみた。

で、お弁当を買ったはいいが、帰宅したら蓋が外れていて中のフライ達が何処かへ飛び出ていた。

(輪ゴムしていないのかよっ!!)

皆さん、お弁当の蓋はキチンとしまっているのか?、輪ゴムは無くても大丈夫か?(エコッちゃあエコだけれど・・・)、車・バイク・チャリで変える時縁石に乗り上げて全部中身がハネるのか?確認をした方が安全かも・・・_| ̄|○

皆が行くだけはあって、味の方はかなり美味しかったのだが・・・

新宿京王モールのHOKUOのパンは優しめの味付けでワリと好き

HOKUYO系列は場所にも寄るが甘過ぎない・強過ぎないから、唯一、甘い味系のパンを買うチェーン店かな。

(子供から大人まで誰もが楽しめるというか)

外見だけで判断をしないようにしたい、人もパンもジックリ噛みしめて、本質を観ていきたいというか!!

パン自体の味が強かったり、主張が強過ぎたりしたら、もう主菜を喰ってしまって、別にスーパーで売っているパンで十分になってしまうし、寧ろ、おにぎりで十分って感じ!!

ジャガイモの様に主食は経営側個人の主観を強制するような真似をしないパン屋さんが好き!!

勿論、料理もそうだけれど。

(メディアに踊らされていると素材本来が持つ味が分かんなくなっちゃうぞ=メディアが広告し過ぎると世の中の真の公平性が損なわれる=「売れない所ほど広告を出したがっているから金を出す、だからそこに営業をかけろ」と出版社の社長に教わってきたがバカだかからそれを鵜呑みにしてブレーキを知らずにとことんまでやってしまった)

生牡蠣の軍艦を作った。

(去年、生食用生牡蠣と加熱用生牡蠣が並べて売られていてほぼ徹夜明けで過労気味の自分がフラフラと手に取ったのは加熱用を生で食べてしまい、救急車で搬送され、12月半ばから1月半ばまで家族とのピンポン感染で記憶が無いぐらいダウンしていたから、今年はもの凄い気を付けた!!)

牡蠣をカボス汁に浸しておき、間にワサビを少し入れ(←キチンと味全体にキレが出るワサビが好きなので)、軍艦にし片方は醤油・片方は塩で食べたが・・・

塩の方が旨味が口中全体に拡がる感じだった。

(牡蠣が大きかったのと水分が多いのでシャリは多めにした、どうせ創作寿司の一種だし)

チョコレートケーキを食べたいなあと思ってなんとなく一ヶ月が過ぎてしまった・・・

で、食べようと思うとなんかイマイチなフォルムでこれじゃないんだよな感が・・・

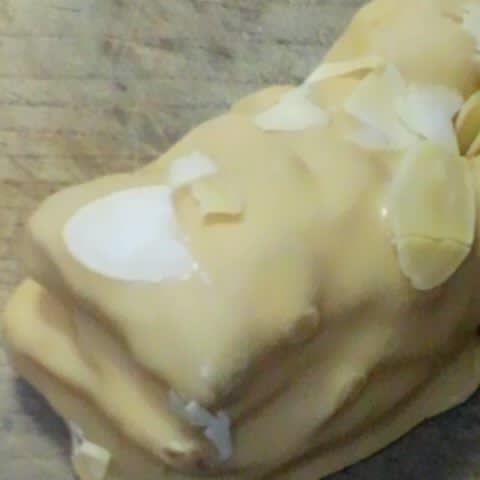

チョコレートがあんまり得意ではなかった自分にとってとにかく詳しくないので、改めて調べてみるとチョコレートケーキにはザッハトルテというチョコレートキーキの女王様が居るらしく、

ザッハトルテには

・中央に杏ジャムを挟んだ(ホテル)ザッハータイプ

・全体に杏ジャムを塗ったデメルタイプ

の2種類があり、それぞれが自分がオリジナルだと主張しあった為に7年間の訴訟問題にまで発展した「チョコレートの7年戦争」と言われるぐらいの紛争があったという。

それでコンビニでそのザッハトルテが販売されていて割引券があったので食べてみる事にした。

(本来は周りをチョコレートのフォンダン(?)でアイシングしているからシャリシャリとしているらしい・・・シャリシャリは苦手かも・・・)

これはデメルか?ザッハーか?

因みに日本で発展した、日本人向けに甘過ぎない(←外国はアイシングもそうだが甘過ぎるから甘過ぎないようにした)ザッハトルテもあるらしい。

自分はもしかしたらそれかな・・・

清澄白河にある「パータシュー」の「匠」

清澄白河という土地が上下の森下・門前仲町に比べ少し味が強い気がする中、この「匠」は「たいめいけん」の「たんぽぽオムライス:に通じるぐらい(←かといってあの値段は真似て欲しくないが)、シャンとした中にもキチンと優しさ・素朴さを表現している感じがした。

味が引っ掛からずスルっと食べ易い、でも皮はリッチなテイスト。

近くの学校の子供達は本物を食べられて羨ましい!!やっぱり本物を食べる食育は必要(大人も)。

吉祥寺、伊勢屋、公園店のやきとん

タレの優しさが中々(焼き手にもよるが本店よりも楽しい味?)。

ふつー、ハツってパサパサするけれど、こんな美味しいハツは食べた事が無い。

(元焼き鳥・やきとん屋が言うんだから間違い無いと思う。新鮮な証拠)

(もう何万本と焼いて、毎日の様に味見したり観ているだけで、タレは勘弁となるので)基本、塩派だが公園店が初めてだったのでタレにした。

今は焼いていないし(あの頃、週末は生物を喰いたくてしょうががなかった、でも寿司屋の友達は「毎日生物を観ているから週末ぐらいは肉を食いたい」って、で、もう1人と多数決で肉になっていた)。

=好きな料理を商売にしたらそうなってしまうのかな~って、これを書きながらちょっと思った(薄々は感じていたのだけれど、より確実に)。

コーヒーカップの持ち手でこの細っこいのは不安定そうで避けていたが、意外に持ち易かった・・・

紅茶等だがJAZZ喫茶でカレーを食ったら流石にコーヒーかな?って。

口径が広いタイプなので、香りが拡がった(なるほどね・・・)。

グリーンマークのベーコン

発色剤・リン酸塩・着色料・保存料が使われていない長野の「ハム・ウインナ」類にこのグリーンマークが1975年から付いている。

(加熱後包装なのでそのまま食べてみるとベーコンというよりちょっと良いチャーシューみたいなまろやかな感じ、後で書くが加熱するとベーコンっという感じが出てくる)

今までベーコンの塊串は外で見かけたけれど少しシツコく塩気が強過ぎ、店で提供をしている値段も塊だからという理由で高価で、塊だからそれだけしか注文しなかったり、焼き鳥文化のある日本では作る側には良いオツマミなのに、何故かメジャーになれない悪循環が深い所である感じがしていた。

かといって・・・

アスパラベーコンは巻くと脂の所で割れて

(

エンジェルズ・オン・ホースバックとデビルズ・オン・ホースバックの様なら料理として成立もするかもしれないがアスパラベーコンってそこまで評価高いだろうか?、ただ見た目のような・・・豚小間ではダメですか?)

昔、7つの熱源に囲まれた忙しい営業中では泣きそうになって速攻メニューから外した嫌な記憶しかないので、

(最低でも常に4つ以上の熱源を最高の美味しさで稼動させがら、アスパラベーコンを失敗無く急いで巻く事は当事の自分には無理だった)

↓

イギリスのイングリッシュブレックファーストみたいに

カリカリベーコンに出来ないかな?って串にただ刺して焼いてみたら・・・

ちょっと他の2つの事を試しながらグリルの中だったから少し焦げたが、これが美味しいの何のって。

確実にバーボンに合う(恐らくスコッチにも)。

『カリカリ・ベーコンの串』なんっつって。

これなら塊ではないから価格も抑えられると思うんだ。

巻かないから調理速度も早くなるし。

(グリーンマークのベーコンはカリカリにするとよりベーコンっぽくなる)

焼きそばと野菜炒めが余っていたのでカレー粉と炒め合わせ、前から1度作ってみたかったカレー焼きそばにしてみた。

後でレシピを調べたら油を温めた後、野菜を炒め、カレー粉を入れ、麺を入れ→水と市販の調味料等を入れると書かれていて、なるほど、最初の時点でルー的にして、水で焦がさないようにするのね・・・って解った。

やはり粉のスパイス類はホールスパイスと違って焦げ易いので僅かな苦味が・・・。

立石の宇ち多゛

東京3大もつ焼きでありつつ・東京五大煮込みの1つと言われるが(個人的には3大煮込みに入るのでは?と)、

しかし、ここのお店のルールは新撰組局中法度のように厳しく、雰囲気に飲まれ、とても写メをする気は起こらなかった。

(他のお客様を入れなければ良いらしいが・・・でも、その分、味と向き合えたかな)

でも最終的には満足出来たのだから、その味のレベルは凄いってことだと思う。

昔は勉強の為にアチコチの煮込みを食べてきたが久々にうちの店で昔出していた煮込みを越える煮込みに出会えた。

しかも遙か越えている(うちも虎ノ門で1番って言われた事が何度もあるのだが、自分が飲食業というものを知らなかった事と反抗期だったので、=やっぱり他店の仕事の仕方を中に入って血と汗を流して観てみないとね・・・)。

様々な部位が入っていて、まるでビーフシチューの様な色と同じ味のイメージで(←概ねそういうものは確実に美味しい)、案の定、本当に美味しかった。

飲み物も、梅(割り)葡萄(割り)というのがあり、宝焼酎にシロップを注ぎ入れるだけで、梅なんかはまるでチョコレートの様なと私が焼酎の先生(←恐ろしいぐらい本物を知っている)に教えていただいた春雨の5年・8年・ブルーの様な深みとまろやかさを感じて、驚いた。

梅シロップ、なんだそれ?、

(試しに帰宅してから梅酒と余っていた麦焼酎で同じ真似をしてみたがなんかラム酒みたいになってしまって、とても春雨5年・8年・ブルーみたいにはならなかった)

自然と笑みがこぼれるというか。

(☆注ぐ人によっても多少違うのだが・・・)

もつ焼きは、

焼き加減が:わか・普通・良く焼き・ボイルとあって、

味が:塩・タレ・素焼き(醤油プラス任意で酢)・味噌(煮込みに瞬間くぐらせて浸す)

とあって、串焼きの種類も豊富だし、その組み合わせは創造を絶する種類になる。

どれが1番・これが1番なんて決められない(好みもあるし)。

ただ、これだけ列が出来ていると、仕入れの回転率が良いから自然と素材は新鮮なものになってくるよな・・・

並んだよ、列が嫌いだから2回逃げ出そうか?と悩んだが折角この為に「こち亀」でも有名な立石まで来て(前回やっていなかったし)、今しか勉強出来ないって踏み留まった。

又、列に並ぼうと思う。

(でもあれは働く人大変だろうなー、毎日だもの、種類が多過ぎて混乱しそう・・・凄いわ)

あと繁華街は味が強くなりがちだけれど(立石周辺も前回回って確かめたんだ)、意外に宇ち多は優しいというか大人しめな味だった。

好み。

(この穏やかっぽい感じが味が濃いものが好みの人にとったら三大ではなく五大にしてしまったんだろうなって、自分の中ではここを3大に入れたいな・・・)

銀座(元プランタン銀座)ビゴのカルピスバターを使った塩パン

大好きなペイサンフリュイ

大好きなペイサンフリュイを買いにではなくて、応援したくて寄っただけなので、大好きなペイサンフリュイはちと高かったから、これにしてみた。

他所の塩パンって工事現場の熱中症予防対策の塩飴かよ?ってぐらい塩っぱいのが多いから(塩気が立ち過ぎているというか)避けていたのだが、これはまろやかな塩気で食べられる。

多くの人に愛されがちなパンではないのかな?子供でもこの塩気なら食べられると思う。

そして、

なんといっても食感がスゴイ、

周りがややカリっと、

中がモチとフワが共存している。

やっぱ塩パン1つ取ってもハズレが無いな。

方南町のSeeds man BakeR(シーズマン ベーカー)でレバーソーセージの乗ったパンを。

レバー・ソーセージ?たしか1回何処かで食べた事があったけれど、あの時は何かと一緒くたに混じっていて、こうして

素材として味わえる事は初めてだと思う。

(こういうカタチは嬉しい!!)

おおっ、凄まじくバランスが良い、最初深い・深く沈んでいくような深みのあるソーセージの後からレバーのコクのような旨味が胡椒の味を背負ってやってきて留まらずにサッと通り過ぎていく。

駅からやや距離があるので寒かったので(目の前のファミマでコーヒーでも買って温まりながら歩けば良かったかな)歩きながら食べたが、感傷的になる美味しさだった。

パン自体も周りがカリっとしていて、

でも硬過ぎなくて丁度良い。

方南小学校の交差点を左奥にずっと入っていって住宅街の一角だけれど、ここは良い。

(方南町はパン屋さんが多かった)。

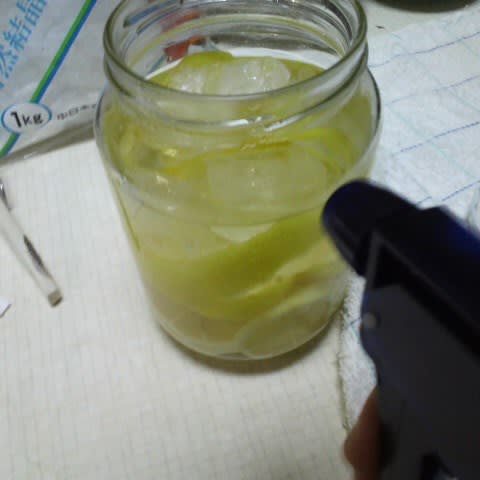

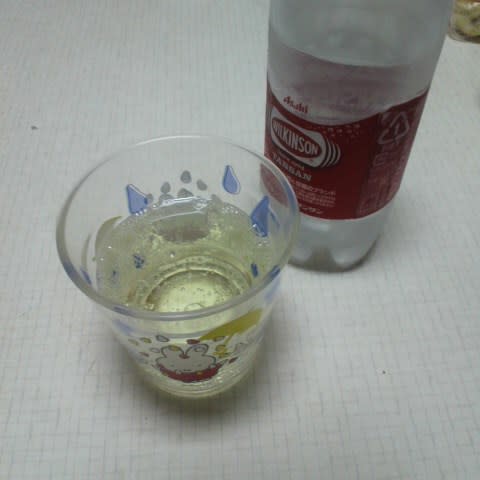

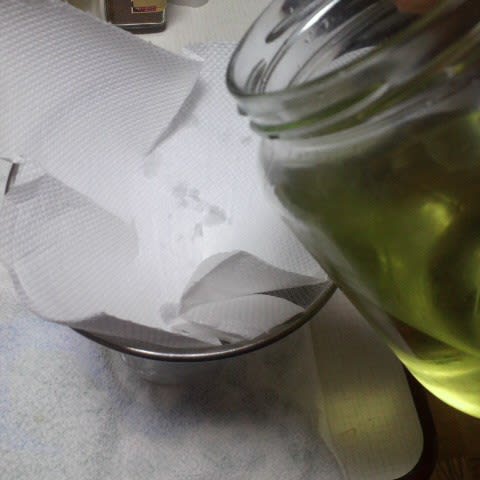

自家製柚子胡椒(黄柚子だが)を今年も作ったのだが(←1回覚えるとフードプロセッサーがあれば簡単)、

麦焼酎(醸造用アルコールではなく大麦の乙類)と炭酸でチューハイを作り、柚子胡椒を溶いてみた(少量しか作らなかったが)。

何処かで目にした事があって、保守的な自分は本当に美味しいのかなー?って懐疑的な目で観ていたが、やはり自分で(しかも柚子胡椒から作ると)美味いな笑・・・外では頼まないかもしれないけれど。

豚汁の大根が少し分厚いものを頂いた。

最初、え?って思ったけれど、なんか「おでん」みたいで、これはこれでアリだなって。

大根の美味しさを感じられる。

兎座LEPUS(うさぎざ レプス)のうさぎ食ぱん

やっと買えた・・・なんでウサギのカタチをしているのか?

なんで都内には兎のカタチをしたパン屋がここしかないのか?(←他にあるのかもしれないが、ここが有名)

偶然通りかかって、お、やってる!!、1日40斤?限定だからあるかな?と中に入ってみたらあった!!

(前回は店舗のブログを観ずに行ったので休みだったし・・・)

早速、切ってみる・・・おお、おぉ・・・

チョコペンで・×・と書きたくなる(マヨで・×・も良いかも)。

耳、いや、ミミが美味しいのよ。

こう・・・、カリっとしているというか、方南町~新高円寺近辺のパンの特色なのかな~?って。

↓

普段、特に新しいうちは焼かないし、10枚とか薄切りが多いのでけれど、これを厚切り切りで焼いてみた、耳がカリッとしているので

アルミホイルを(本当は上下)耳に巻いて焦げないようにしても良いだろう。

パンにコクがあるので

パンにコクがあるので

何も付けずパンそのものの味だけで食べられる事に気付いた。

※因みに兎のカタチではない他のパンも売っていて、それらの味も多様性の中に明確な方向性があって良い。

惣菜パンも惣菜の素材が活きていて、総菜のクオリティが結構高い。

(うさぎだけだと思っていたので驚いた)

最後はフレンチトーストに。

(砂糖を僅かに控え目にしたのもあるがフレンチトーストにしても兎座LEPUSの味の特徴を感じられる味だった、パン屋さんによって多くの人への多様性がありながらもその店の味があるのね)

すずめやを探して南池袋公園の方へ行った。

遂に知った「すずめや」のどらやき、勿論、新鮮なうちに食べる。

一口食べて時と空間が止まる、もう言葉が出ないぐらい美味しい。

皮はフンワリ、餡は上品、こんな凄いどらやき、あったのか!!

和菓子を知る事が出来て良かったと改めてそう思えた。

もう、これは料理だよ・・・

総合力全体的なバランスの良さ、嬉しい涙が瞼の横に出そうなぐらい美味しい。

「美味しいものは身近にある幸せ」と、憧れ、尊敬をしていた先輩が教えてくれた言葉を思い出す。

何気なく入った梅ヶ丘の「ARPAJYON(アルパジョン)」さんの「世田谷バウムクーヘン」が滅茶苦茶美味しかった。

甘いものがそんなに得意では無い自分は世の中のバウムクーヘン自体が甘過ぎるモノが多い為あまり食べないのだが、ここの世田谷バウムクーヘン(←小売)は

オレンジが効いていて「キレ」がある。

(キツ過ぎず甘さと共に絶妙の塩梅)

真面目な味って感じた。

オレンジの風味は中に入れて焼くと、焼成時に香りが飛んで(甘味が変化して)しまうだろうからアイシングに入れるのだろうか?、あまりにも美味しくて確認せずに食べる事が止らなかった。

こうなると「羽根木バウム」も気になるところ。

又、食べたい!!

久々に震えた・・・

(2019・4月、今後もこの味でいて欲しい、子供達が本当に美味しい味を知ってくれたらって)

塩鰤ではなく塩キングサーモンを作ってみた。

塩鰤は

お正月とかに使える保存食なので、当然極度に塩辛いのだけれど、塩鰤の様に熟成されてコクというか旨味成分が尋常ではなく増えている気がする。

(自分は薄味だけれど、かといって塩漬けしたものや漬物が食べられないワケではないし、塩辛くても

旨味成分が解らない訳でもない)

チョビッとづつでお酒のアテも良いのだろうが、チョビッとでご飯がススム!!!

江戸時代の人々の知恵はスゲーな。

武蔵境はパンが美味しかった。

手前から時計回りに

・ポリーヌ ←他のも食べたが味を解っている感じ、ここは解っている!!、地元の人(?)が多かった。

・ラパン ←有名だし流石に美味しいわな、ひばりが丘とかにもあるらしく、ここでしか食べた事が無いが武蔵境の空気と水でどんな変化を及ぼすのだろう?

・パサージュ ア ニヴォ ←本格的なフランスパンだと思った、フランスで食べた様なのをややほんの少しだけ日本的にした様な、こっちの方が好きだな。

調べたらもっとあるらしく、こんなにパンが美味しい街ならもっと回れば良かった。

数年前から目を付けていた、毎年春に出るはなまるうどんの期間限定「はまぐりうどん」を遂に。

思ったとおり出汁が効いていて(効かせていて?)、間違い無かった。

最後の工程でお湯だか出汁をレバーで足していたので、

塩ラーメンみたいにハマグリ出汁ノタレーがあるのだろうか?

(それともまさかあのひねったレバーの蛇口からハマグリ出汁が出てくるとも思えんからなぁ)

まあ、間違いないわ。

やや高いが。

こういう、外のうどんで天カスも唐辛子も生姜もネギも一切入れずそのままの味だけでほぼ最後の最後まで食べたの初めて。

美味しかった。

こういうのもこだわりなく

煮物が余ってしまった時、煮物を天麩羅にしてご飯に乗せると昭和風の天丼になる(←お弁当とかにサイコー)。

(煮物の汁をかけてもよい)

特にタケノコとか山菜類がオススメな気がする。

(イギリス料理で苦味は油脂分でマスキング出来ると知ってから、苦味も味の内だとより理解が深まったので、山菜類のアクは丁度良い=だからタラの芽の天麩羅とか美味しいんだろうな)

春を待つ。

↓

煮物の汁が余っていたので(結構出汁を効かせたから勿体無くて)煮詰めて

市販の天麩羅をオーブンでカリッとさせて天丼にしてみた(↓コンニャクが煮物の名残)。

煮物の天麩羅だと天丼が成立するが、汁だけだと少し薄いかな・・・

(薄味の自分が言うんだから相当薄いと思う、ただ魚介類には塩気が最初からあるからその塩気は明確に感じる事は出来た)

↓

やはり煮詰めて醤油と酒を少し足して濃くした方がシックリくるみたい。

かける感じの方がカリッとするようだ。

冬場の寒い時に

手間と時間をかけず食べたくなるものを集めて体感してみた。

↓

寒い日に温かい食べ物が嬉しい。

(今まで、僅かに猫舌だったので避けてきたが)

↑

・河豚のヒレ酒を追加勉強してみた。

・昔からの

レシピが忘れ去られないように卵酒とエッグノッグのレシピを追加。

フジパンのスコーンが美味しかった!!

デメララべーカリーとかとは違うけれど市販のモノではかなりイケているのではないか?と。

(2018/12月Ver現在.←市販のモノは吉牛の豚丼ではないが急にモデルチェンジしてしまうので一応記しておく)

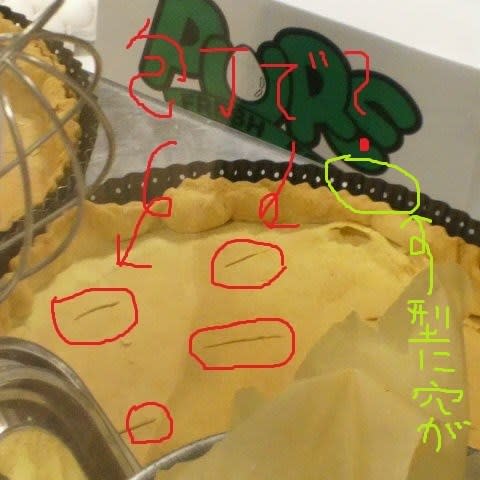

伊勢丹の英国展で観たが、きっと

業務用のオーブンは温風が回るのかもしれない。

だから

オオカミの口が横割れではなく縦に割れているのは、横への膨張が想像される証拠だと思う。

(違っていたらゴメンナサイ)

ごくたまにこういう丸いスコーンって観掛けるよね。

↑

市販のだからどうかなーって思ったけれど、ミッフィーのフェアを開催しているメーカーなので、きっとその優しさ、素朴さを理解しているだろうなって。

(オランダのミッフィーを世界で翻訳し、最初に外国で出版をした国はイギリスと日本だと聞いたし)

イチカバチカ賭けてみた。

賭け事は嫌いなんだが。

(ネットとかで美味しいスコーンって調べ実際にそこまで行っても、地域差や男女差の好みの違いも今まであったし、千差万別過ぎて、高価なスコーン・高い材料だからって必ずしも美味しいとか自分の思い描くスコーンに合うとは限らないし)

自分の作るスコーンと違って玉子を使ったタイプだけれど、素朴さが適度な塩梅でキチンと残っていて、これなら又、買いたいなーっと思わせてくれるスコーンだった。

(玉子を使う場合はこのぐらいの配分だと良いのか・・・)

(因みに、これは

温めないでそのまま食べた、フジパンに限らず日本の家庭だと中々クリーム付けないし、ジャムやバターも付けず、そのまま食べる事もあるし)

過熱後包装してある

どんなウインナでも燻製臭がするのだが弱火で数分ボイルをすると消える。

で、ここで焼き直す人も居るが、

焼き直すと、煙で又、燻製臭が付いてしまう気がするんだ。

(皮が破れたり、油脂がニジミ出てきて、パキッといかない)

添加物が少ない

グリーンマークのウインナ(今回はほそびき)は

やはり美味しい気がする

口の中がクスリっ臭くないというか。

※

因みにウインナごはんの時は醤油はかけない(あと、もしかしたら、ご飯が冷めていた方が練モノの風味も断ち過ぎない)。

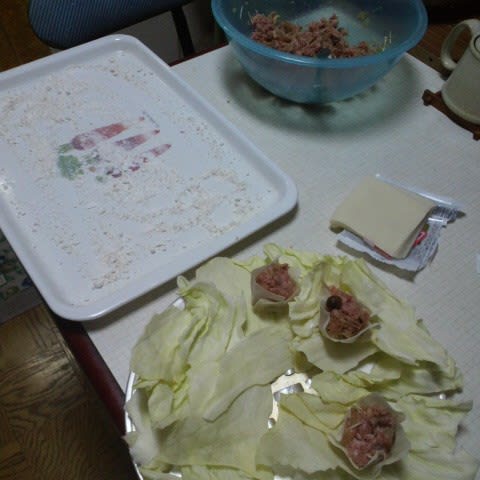

以前、餃子を焼く練習をしたがどうもまだ不安だった(元々が水餃子の方が好きなので普段でも焼かない事が多い、というか皮から作るのであまり買って来ない)。

で、何故餃子はフライパンにくっ付くか?火が弱いとか水が多いとか調べていたら・・・

ドラマ「SPEC」の餃子の食べ方なるものが出てきた。

(↓あまりドラマって観ないのだけれど『ケイゾク』・『IWGP』・『TRICK』系は観たので)

なんじゃこりゃ?とクリックをすると

ソース(←ウスター)と溶き辛子で食べると出てきた・・・!!

うわっ、保守的な俺には絶対無理とか思ったのだけれど、なんでも勉強だっ!!・・・と1個だけ試してみた。

(ドラマで戸田恵梨香がパクパク喰っているし、そこまで不味くないんじゃないかって?、ふと一瞬だが脳裏を前向きな結果が過ぎった)

合う!!

合う!!、正直合う、戸田恵梨香のイメージから?か「オサレー」なイメージの味という感じ

中華って(といっても焼き餃子はゴーティエだが)、アタック感が強いイメージだが、

それが一気に、なんていうか今はなき「カール(涙)」とかのスナック感覚になるというか、現代的な味というか、アホだけれどバカではない親友に腕を捕まれて現代へ強引に連れて来られた様なイメージの味。

美味しいと思う

(カラシをきちんと溶いた方が合うみたい)。

しかも薄いハイボールに無茶苦茶合う。普段気を張っている分、とろけるようにマジで味に癒される。

なんだこの餃子の新しさと軽さは・・・。

(注意:高級な餃子や皮からの手作り餃子ではこれは勿体無いかもしれないからTPOは弁える)

※日本人だから白いご飯にバウンドさせる時は、ラー油+醤油+酢でいいのかもしれない。

ウスターソースと辛子の場合は酒の肴や餃子単体で食べる時という感じ

ここ半年ぐらい(令和な)、グルメサイトで炒飯を連敗しまくっているので最後の勝負をかけて神楽坂の龍朋(りゅうほう)へ行った。

こんなに美味しい炒飯は初めて、これはもう調理じゃない料理だ・・・

料理されている・・・

(俺にはこれは出来ない・・・)

あまりにも美味しくて嬉しさと共に噛みしめながらユックリ味わう・・・

※あと炒飯の有名なお店で食べる炒飯って皆が炒飯を頼むので流石にある程度一気に作る為(←この日も最初の列の人全員が炒飯を注文)、食べ進めながら時間が経つにつれ、水蒸気が蒸発をしてパラパラ感が増してくるので一気に食べてしまわないようにと、連敗をした炒飯巡り(←といっても2店舗だけだが)をしていて解っていたので、龍朋(りゅうほう)ではそれが活かせてその確認も出来た。

なんだろう、ダシというかコクというか池田菊苗が見付けた人類第5の味覚である『旨味』みたいなものを味のずーっと奥の方にうっすら~っと感じる。

(もう美味し過ぎて上手く表現出来ない)

決して無茶苦茶強い味では無く優しさも含んでいるのに、味の奥行きとその輪郭が目に見えるように明確に瞼に浮かんでくる。凄過ぎる炒飯だった。

(チャーシューも沢山入っているが、これも家庭とは一味半ぐらい違う)

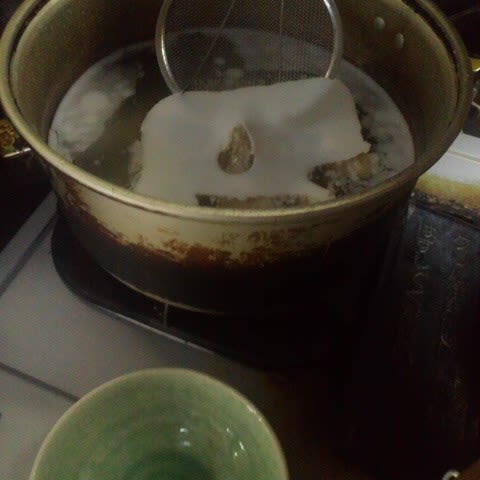

超高級なワカメを頂いたので(

裂いて茎ワカメと分けて)

1時間塩抜きをし

茹でる(長いまま茹でた方が切る時に便利な気がする、茹でるとかなりの量に戻るし)

三杯酢やドレッシングで「若芽のしゃぶしゃぶ」に

小皿に若芽を取って、スプーンで三杯酢をかけると食べ易いかも。

谷中銀座の「ゆうやけだんだん」の上の方にある「かみくら」のどらやき

すずめ、うさぎや(3軒)、時屋、亀十、他と食べてきたが、ここは好みだ。

(というか谷中銀座周辺の味が優しくて好みなのだが、空気が良いと素材の美味しさを味わえるから観光地や繁華街みたく無理に強くする事は無い、白山~巣鴨周辺に行くと又味の印象がガラっと強くなるのが不思議・そして味が強いのが好みの人はガーガー煩く言う、優しい味が好きな人は黙って来なくなる傾向にある、自分で人件費や光熱費を出して経営をしていたらどちらが怖いか?勿論後者だろ・・・)

ま、それはさておき、これが名物だという理由が解った、清んだ蜜の様な餡の輪郭が明確に表れているのは甘過ぎない様にセーブ出来ているから、餡だけが目立ち過ぎず、全体の良さとして全体の素材の持ち味を引き出し、この名物どらやきを形成しているのだなって。

そんなにまだ詳しくはないが、すずめやと時屋の中間のようでありながらも、小粋な感じ。

ややうさぎや(上野)の優しさもまとっているか。

ここのなら又、買いに行きたい。

猫の尻尾の「とら」にするか?このどらやきにするか?佐藤のメンチにするか?迷うところ・・・両方か・・・

ちょっと手持ち鞄に縦に入れて

寄ってしまったけれど、

弁当って良いんだよなー

(外食だとどうしても野菜不足になるし、カロリーも増えてしまうからホッとする)

どうしても周りにお店が無い場所に行かないといけなくて、早朝で時間が無かったけれど、

寝むい目をこすりながら先にご飯を冷ます為にタッパに入れて湯気を抜きつつ、

煮物の残りをチンして、常備してある茹で野菜と共に入れ、卵焼きは前日の夜に作っておけばよかったな(瞬間悩んで15分ロスしてしまった)。

早朝弁当作りは初めてだったので、つい怖くて(どうしても遅刻は許されなかったので)、レトルトチキンハンバーグにしてしまった。

(「イシイ」のとかだと無添加で安全なんだけれどな。一体都内の何処に売っているんだ?)

市販のはどのメーカーも味が濃いから、そのトロミが付いた餡で、味を何も付けない茹で野菜を食べられる。

(まあ味が付いていなくても素材の味をきちんと味わえば食べられるが、気になるなら自分で塩をパラパラってしても良いし)

豊洲市場に初めて行った時の江戸味噌をオニギリに入れて持っていったら・・・

これが合う事!!

大事に使っているので買った時より時間が経って発酵が促されたのかな~、(西京味噌味噌みたいな)甘味とコクが凄い!!

ちょっとビビッた!!

シンプルなものほど食材の差が明確になるのかもしれない。

寒い時はうどんに限るのだが(これに唐辛子を入れて食べると粋だね~って感じ、忠臣蔵の討ち入り前の夜鳴き蕎麦的なイメージとでもいおうか)、

蕎麦が混じっていた・・・

自分の蕎麦アレルギーのケースでは、皮膚が3倍に膨れ上がって全身が割れ、血が噴出して死んでしまうので(=上司とか同僚・お局さん・友達にイタズラをされても周りやお店に迷惑をかけてしまうから)、蕎麦が紛れ込んでいたら出すことにしている。

個人差もあってアレルギーの重症度にも寄るのだけれど、

1本では大丈夫なのだが、流石に3本分は危険だから。

(ミニひれカツ丼を付ければ良かった)

大企業で「蕎麦アレルギーで血を噴いて死んでしまうから」って言っているのに、60歳以上の上司に強要をされたが。

(大企業って精神が成長しないのかなー、社会人になって普通しねーだろ)

「俺は社長と同期だー」とフロアで若い同僚達を恫喝する人だった・・・飛んだけれど。

ソイツが飛ばされた後、俺の仕事ぶりを誉めていたと口を開けば嘘を付く人から聞いたが正直どっちでも良かった。

誉められる為にキチンとやっている訳ではなくて、現場の為にやっているだけだったから。

店舗面積がそんなに無いけれど、食べていく為に少しでも席数を増やしたい時は、どうしてもテーブル自体が小さくなってしまう、そんな時はメニューをテーブルの下に収納するという方法があると改めて知った。

狭いには変りないんだけれど、それでも少しでもスペースを作る=メニューに引っ掛かってメニューや料理や何かが床に落ちたりしないように気を付ける事が出来るのだなーと。

個人によって、いろんなタイプの飲食業があって、絶対こうでなければという事が無い事が「理(ことわり)」とか「道」なんだなーって(う~ん)『深遠』だ。

代官山へ行った帰りに恵比寿西まで足を伸ばして「空と麦と」のパンを

初めてなので「お買い得品」ではない普通のものにして帰宅してから食べてみた。

正直食べてみて、これ(ここの)パンは、久しぶりに凄い美味しいパンだと思った。

・クラストの厚みを活かして

食べ応えを楽しめる適度なカリっとした厚さ。

・クラム

のふんわりしつつモチモチ感(気泡の丁度良さ)、←発酵のチカラを極限まで引き出している事が解る。

・↑それらを限界まで引き出す為にギリギリまで

焼かれた香ばしさ。

これが三位一体となって全体が目指すところを指し示している感じがした。

世の中に完璧なんてないのかもしれないが、かなり完璧に近いのでは?ないか?って。

ビビった、正直。

恵比寿からも代官山からも奥まっているのにお客さんが結構来ている。

立地条件を覆せるって凄いんだなって。

パンとか粉モノってその地域の酸素やニオイ・水に含まれる風味(食材に使わなくても調理器具や調理場の床を洗う水には使う、それが何年も続けば空気と共に風味が浸み込む訳で、それが店や町の風味なんだと思う)で決まってくるモノもあるから、チェーン店でもないし、唯一無二の味なのだろうなって。

↓

自分は

基本、焼かない派なのだけれど、それでも

大事に食べて食べ切れなくて

硬くなった時、

後日トースターで焼いてみたら、ちょっとアタック感が強かったかなー

生(←焼いていない)状態で、試しに「マルドンのシーソルト」とオリーブオイルと一緒に試してみた時、美味しいもの×美味しいもので、ぶつかる時があるんだけれど、塩とぶつかるという事はもしかしたら塩気や味が強いのかな?と一瞬思ったんだよなー。

一見、特徴の無いモノの方がお米の様に普段遣いに適していたり・・・

「食事」って深い。

(自分が浅い。浅さが解った)

どっちの方向性を取るか?だよな~。

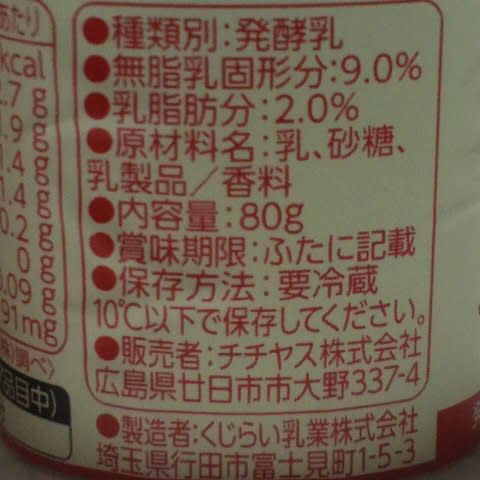

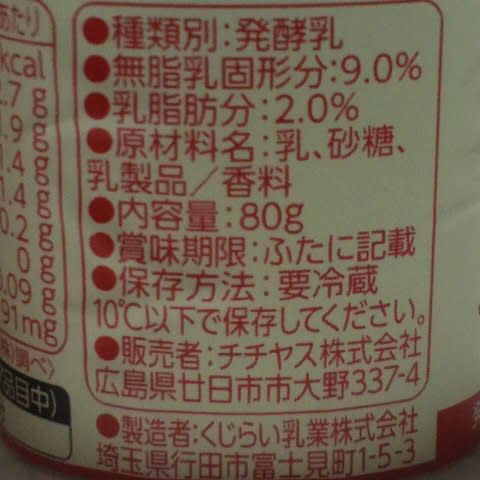

チチヤスのヨーグルトは1917年に

日本で初めてヨーグルトを発売したメーカーなのだが(ブルガリアじゃないんだな・・・)、

この

チチヤスの「クラシック」が混ぜ物が少なくて喉に負担がかからなく、優しくてオススメだ。

因みに

HPを観たらチー坊は変り過ぎだろ!!wってぐらい、かなりモデルチャンジしている・・・、これでいいような気もするんだが何故紆余曲折をした?

ウマイぞ、これ!!

ウマイぞ、これ!!、なんというか、自然というかナチュラルな感じで、、、喉元に優しい優しさでチュルンと入って落ちていく・・・

(ホンの僅かだがマスカルポーネにも似ているのかも?)

しかも、この味、

記憶の何処かで食べた事がある味だ・・・

なんだ、これ・・・

シンプルな外見のワリにスゲー!!

アリだろ、これ!!

一応、

原材料を観て買ってきたんだが、

やはり余計なものは殆ど入っていないんだな。

(カタカナの薬剤とかブドウ糖とかは入っていない)

うわ、

もっと早く知りたかった(知ってはいたのかもしれないが、モデルチャンジし過ぎか、ブルガリアや雪印とかの戦略が上手かったのか、あれはあれでヨーグルトーっていうと思い浮かべるほど根付いたが)。

身体の隅々まで良いものが染み渡る~って感じ。

「菓人 結人(かじん ゆうと)」の豆大福

これが、甘過ぎ無くて、まるで本当に炊き立てのご飯を食べているように優しい風味と軟らかい食感で止らなくなるぐらい美味しかった。

なんというか餅米みたいな感じ?

米飯の素材の味が活きているというか。

豆の風味もこれでもか~というぐらい立っていて、そうまるでお赤飯に近かった・・・

なんこれ?、大福は

・門前仲町の伊勢や

・神谷町の岡野栄泉(←並ぶのが苦手なので3年~4年に1回ぐらいしか食べられないが)

とかしか美味しい所は知らなくて、そんなに詳しくないけれど

久しぶりに美味しいな~って思える豆大福に出会った。毎月29日がオススメ。

(やっぱり甘過ぎなくて豆の味が活きていないとね!)

この「よもぎ団子」が好き。

(そんなに「よもぎ」が強くないし←自分は西新井大師の草団子を食べて一時期草餅系の和菓子にハマったから蓬とかは慣れてはいるが、これなら初心者でも)

コンビニのワリに添加物が「そんなに」は入っていないので団子の粉が自然に近い感じ。

小豆も豆の香りがするというか、北海道の小豆ってスゴイんだなー

甘過ぎない事と、お手軽な値段が良い。

(ここに書いた後、ワリと味が変ってしまう事が多いのだが)

冷蔵庫の扉の内側の棚にかけられるこの100均グッズ、本当に助かる(スライドも出来るし)。

自分は納豆のタレとかたまにしか使わないし、溜ったら佃煮みたいな何かを作るので。

2019沖縄めんそーれフェスタで「うるくそば」の本ソーキぞば

沖縄へ行ったらかならず食べる「うるくそば」の沖縄そば

本ソーキはスペアリブみたいなソーキで

軟骨ソーキは軟骨部分も食べられるソーキ

間違いない!!、この味だ。

まさか東京で食べられるとは!!木曜だったか金曜日の女性ボーカルの人の三線ライブも素晴しかった!!

アメリケーヌソースのリングイネを作った。

色々解った事があったし、凄まじい美味しさだったと思う。

最近パンばかりだったので、味噌汁の食べ方が下手になって火傷をした。

新タマネギの味噌汁。

ふと、なんで?(豚汁とかは別として)

ゴタゴタと様々な物を入れた味噌汁が苦手か?解った!!

ゴタゴタ入れ過ぎると旬がボヤけてキレが足りなくなるからだ。

東京製菓学校の「菓子祭」でGetした紅茶スコーン(2019・2/24までの2日間開催)

このスコーンを食べたら美味しいのなんのって・・・

腹割れが十文字(に切れ目?)のゴツゴツした一見硬そうなタイプだけれど、中がフンワリとしていて、

ビスケットみたいなスコーン(←岩石=「ロックスコーン」とでも今勝手にここで命名しよう)で、ここまで美味しかったのは初めて。

紅茶の葉も「塩梅」が良い感じで、当然の事なのかもしれないが製菓と紅茶を知っているなーって改めて実感。

&

パン粉で作られたクッキー

これは講師の方が「全部パン粉だけではなく小麦粉と混ぜてあって結構面白いですよ!!」と言っておられて、残り1個だったので自分が買って試してみたら、

確かに実際に面白い味というか、食感だった。

ショートブレッドとかクッキー類は粉と同量ぐらいのバターを入れる事が多いが、

これは良い意味でサクっとバターの油脂分でパン粉が揚がっている感じで、美味しいお肉屋さんのメンチカツとかの衣とかを連想させる様なとても面白い食感。

そして結構イケる!

以前から家で揚げ物をした後、余ったパン粉で出来ないかな~って少なからず思っていたので、買って良かったわ!!

(なるほど上手く作る方法はパン粉だけでなく小麦粉も混ぜて作る事なのね)

!!(古)

!!(古)