3月3日(日)高江太郎太郎踊りの後、川内川河口の久見崎に向かいました。

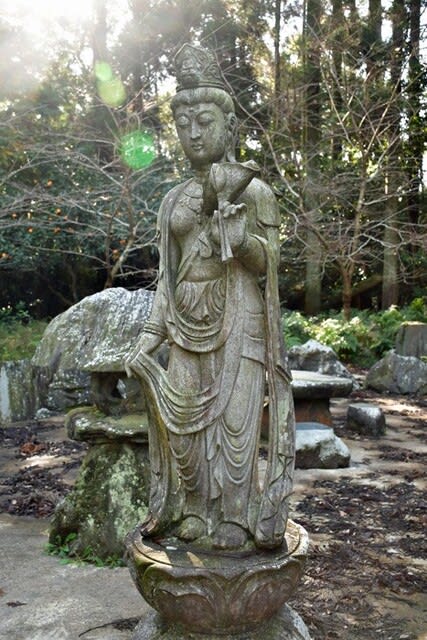

久見崎(ぐみざき) 知元庵跡の石仏

前回はあちこち歩きまわり近所の方に教えてもらい、ようやくたどり着いたところです。

光の具合か緑が少ないためか 様子が異なる

2度目のためか、最初に目にしたときの印象とはだいぶ違って神秘感はなく、周囲がかなり荒れていることに気付かされました。

ここまで足を運ぶ人は皆無に近いようで、自然の風化に任せるような感じです。ここにいると気付きませんが、林の200mほど西側先は九州電力の原発用地です。

諏訪神社の鳥居

神社のすぐ西側に水路を挟んで広い県道が開通し、周辺の景観が完全に変わり新しい鳥居が目立っていました。

原発敷地横を通っていた県道と交換する新たな道路が、3年間の工事を経て東側山地に昨年11月開通。原発前の県道は九州電力用地になりました。

開通した県道 神社鳥居前から西側の風景

神社の西側には広い用地が造成されていて、原発関連の建物が立ち並びそうな感じです。

参道左手に田の神様

双体型の田の神様が、耕地整理記念碑などと一緒に並んでいます。

社殿は丘の上にある

こじんまりとした社殿殿横には大きなソテツがあり、神事の準備が進められているようでした。

今日は13時半から次郎次郎踊りが行われる

薩摩川内市で次郎次郎踊りと言えば射勝(いすぐる)神社が有名ですが、ここでも次郎次郎踊りがあります。

太郎太郎踊りと次郎次郎踊りの開催日が3か所とも同日であり、ここは場所が狭いことで訪れる人はかなり少ないようです。

ここで一部踊りを写してから射勝神社へ向かうことも考えましたが、どちらも半端になるので今回も撮影はあきらめました。

結果論ですが射勝神社にはカメラマンが集中していましたので、ここで写した方が良かったような気もします。

民家の角地にある阿弥陀像

慶長の役記念碑(久見崎の盆踊り想夫恋)から西に180mほどの地点です。遠目に花輪かと思いましたが、手編みのマフラーで濡れないようにビニール袋に入っていて心遣いを感じます。

河口に向かう道沿いの山桜

山中の山桜と違って道路脇の高さ2mほどの小さなもので、若葉と数輪だけ咲いた花がきれいでした。

この先の水産加工施設からは一部物音が聞こえましたが、飲食店「浜の茶屋」はシーズンオフのためかお客さんはないようでした。

砂地の先に何かある

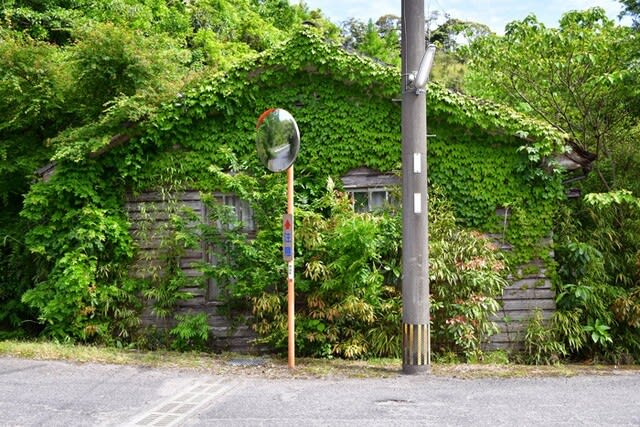

以前見かけた原発反対の看板のようなものは姿を消して、何か建物がありました。

近づいてみると設置者は不明ですが、海岸清掃用の作業用具置場でした。原発は20年間の運転延長が決まり、反対運動も一区切りついたのでしょう。

2021/07/18 原発反対の看板

原発ができたころは周辺からよく目にした原発ドームが、最近では殆ど見えないほど防護策が施されているようです。

砂地を小走りする小鳥

何か動くものがいるようでレンズを向けました。シロチドリでしょうか、横に小走りで逃げて行きました。

甑島が近くに見える

上甑島までは25km、下甑島の遠いところまで50km程度です。吹上浜日置海岸で見るよりも近いので、列島の様子がわかります。

左手に見えるのは原発港の護岸堤防で、900mほど伸び出しているようです。

原発手前からは立ち入りできない

これまでは県道でしたが、九州電力の社有地になり一般車両は通行できません。この地点では周辺の金網柵の上に10m間隔ほどで監視カメラが並んでいます。

私が車内から写した様子も、監視カメラが記録しているのでしょうか。グーグルマップのストリートビューはこの先原発側への画像が完全に消去されています。

脱炭素政策の上では有力な原発も、事故が懸念される危険な存在であることは変わりません。年に一度程度しか訪れない私ですが、地元の方は朝夕目にして暮らしています。

安全対策上は人の目を遠ざけることが必要なのか知れませんが、何よりも無事故を願わずにはおられません。

あちこち回るうちにすっかり時を忘れ、13時半を過ぎてから射勝神社に向かいました。

久見崎(ぐみざき) 知元庵跡の石仏

前回はあちこち歩きまわり近所の方に教えてもらい、ようやくたどり着いたところです。

光の具合か緑が少ないためか 様子が異なる

2度目のためか、最初に目にしたときの印象とはだいぶ違って神秘感はなく、周囲がかなり荒れていることに気付かされました。

ここまで足を運ぶ人は皆無に近いようで、自然の風化に任せるような感じです。ここにいると気付きませんが、林の200mほど西側先は九州電力の原発用地です。

諏訪神社の鳥居

神社のすぐ西側に水路を挟んで広い県道が開通し、周辺の景観が完全に変わり新しい鳥居が目立っていました。

原発敷地横を通っていた県道と交換する新たな道路が、3年間の工事を経て東側山地に昨年11月開通。原発前の県道は九州電力用地になりました。

開通した県道 神社鳥居前から西側の風景

神社の西側には広い用地が造成されていて、原発関連の建物が立ち並びそうな感じです。

参道左手に田の神様

双体型の田の神様が、耕地整理記念碑などと一緒に並んでいます。

社殿は丘の上にある

こじんまりとした社殿殿横には大きなソテツがあり、神事の準備が進められているようでした。

今日は13時半から次郎次郎踊りが行われる

薩摩川内市で次郎次郎踊りと言えば射勝(いすぐる)神社が有名ですが、ここでも次郎次郎踊りがあります。

太郎太郎踊りと次郎次郎踊りの開催日が3か所とも同日であり、ここは場所が狭いことで訪れる人はかなり少ないようです。

ここで一部踊りを写してから射勝神社へ向かうことも考えましたが、どちらも半端になるので今回も撮影はあきらめました。

結果論ですが射勝神社にはカメラマンが集中していましたので、ここで写した方が良かったような気もします。

民家の角地にある阿弥陀像

慶長の役記念碑(久見崎の盆踊り想夫恋)から西に180mほどの地点です。遠目に花輪かと思いましたが、手編みのマフラーで濡れないようにビニール袋に入っていて心遣いを感じます。

河口に向かう道沿いの山桜

山中の山桜と違って道路脇の高さ2mほどの小さなもので、若葉と数輪だけ咲いた花がきれいでした。

この先の水産加工施設からは一部物音が聞こえましたが、飲食店「浜の茶屋」はシーズンオフのためかお客さんはないようでした。

砂地の先に何かある

以前見かけた原発反対の看板のようなものは姿を消して、何か建物がありました。

近づいてみると設置者は不明ですが、海岸清掃用の作業用具置場でした。原発は20年間の運転延長が決まり、反対運動も一区切りついたのでしょう。

2021/07/18 原発反対の看板

原発ができたころは周辺からよく目にした原発ドームが、最近では殆ど見えないほど防護策が施されているようです。

砂地を小走りする小鳥

何か動くものがいるようでレンズを向けました。シロチドリでしょうか、横に小走りで逃げて行きました。

甑島が近くに見える

上甑島までは25km、下甑島の遠いところまで50km程度です。吹上浜日置海岸で見るよりも近いので、列島の様子がわかります。

左手に見えるのは原発港の護岸堤防で、900mほど伸び出しているようです。

原発手前からは立ち入りできない

これまでは県道でしたが、九州電力の社有地になり一般車両は通行できません。この地点では周辺の金網柵の上に10m間隔ほどで監視カメラが並んでいます。

私が車内から写した様子も、監視カメラが記録しているのでしょうか。グーグルマップのストリートビューはこの先原発側への画像が完全に消去されています。

脱炭素政策の上では有力な原発も、事故が懸念される危険な存在であることは変わりません。年に一度程度しか訪れない私ですが、地元の方は朝夕目にして暮らしています。

安全対策上は人の目を遠ざけることが必要なのか知れませんが、何よりも無事故を願わずにはおられません。

あちこち回るうちにすっかり時を忘れ、13時半を過ぎてから射勝神社に向かいました。