2021-02-05

▼一枚だけですが、デカールを貼ります。

▼艶消しクリアーを吹きます。

▼キャンバスシートの塗装色を修正し、丸太の塗装をしました。

レーザーレンジファインダーのマスキングを剥がし忘れていました。

増加燃料タンクの塗装は車体の塗装と同時進行していなかったので色合いを合わせるのに苦労しました。

ほぼ終了というところでしょうか。。。。

2021-02-04

今日も引き続きB&W塗装です。

▼H1白とH2黒を調合して筆塗りで雨だれなどの跡を書き入れます。

▼XF59デザートイエローを20%濃度に希釈して厚塗りにならない様に色を付けます。

▼XF59にXF2フラットホワイトを混ぜ、筆塗りでハイライトを付けます。

スモークディスチャージャーのカバーをアクリルXF1フラットブラックで筆塗り、

ライトをエナメルXF1で塗ります。

▼更にウェザリングをします。

サイドスカートはエナメルXF1で筆塗りします。

今日はここまでです。

キャンバスシートがピンとこないので色を変えようと思います。

増加燃料タンク、丸太などの塗装も未だでした。

2021-02-03

今日は立春ですが、小雨まじりの嫌な朝です。

洗濯担当の私としては、こんな日は外に干せないので困ります。

さて、T-72M1は昨日に続きウォッシュ前のB&W塗装です。

▼エナメルのXF2フラットホワイトでボルト頭や凸部トップなどを筆塗りしてハイライトを付けます。

▼ホイールのボルトナットは泥汚れ処理で見えなくなると思いますが塗っておきます。

次はウォッシュですが、その前に光沢クリアを吹いて塗装面を保護します。

▼クリアを乾かせている間に履帯の塗装。

LP54ダークアイアン(履帯色)を吹き、Mr.ウェザリングペーストWP02マッドホワイトをサンディウォッシュで溶きながら筆塗りします。

▼更に中央部分にグランドブラウンとサンディウォッシュを混ぜて筆塗りします。

▼履帯の接地面には残り少なくなったMC212アイアンを筆塗りして擦ります。

▼彼方此方しますが、WC01マルチブラックで車体のウォッシュをします。

▼少し乾かせた後、X20エナメル塗料溶剤で拭き取ります。

B&W塗装法の作業はもう少し続きます。

2021-02-02

今日は節分です。

2月3日でなく、2月2日が節分となるのは124年ぶりと言う事です。

因みに1984年の節分は2月4日だったそうですが、全く覚えておりません。

T-72M1の方は組立がほぼ終了し、いよいよ塗装工程に入ります。

▼先ず、組み上がったばかりの履帯にオキサイドレッドサフを吹きます。

車体の方はデザート仕様(イラク)にしますが、タミヤの資料では濃い緑色の基本色の上にサンド色で塗装しているとの事です。

【濃緑色塗装→ケープ塗装→サンド色塗装→部分剥がし】を考えましたが、

今回は【B&W塗装法】を試します。

▼マスキングをして塗装準備をします。

▼ホイールは車体から外して、串に刺します。

▼タミヤの瓶入りサーフ(ライトグレー色)を希釈して吹きます。

このサフは、濃度が高いと吹きにくいだけでなく、エアブラシの吹き出し口にドロッとしたものが溜まります。

▼C33艶消し黒にC62艶消し白を少し混ぜた濃いグレーでシャドー吹きします。

▼C33の割合を上げた先程より明るいグレーでシャドーの周辺を吹きます。

▼更にC33の割合を増やした明るいグレーで一番光があたる部分を吹きます。

次は車両のエッジ、リベット、ボルトの頭に白色を筆塗りしますが、

今日はここでタイムオーバーです。

2021-01-31

▼やっと履帯の組立が完了、疲れました。

▼履帯の余ったパーツと、使用した0.3mm真鍮線、ドリル刃(0.4mm、0.5mm)です。

真鍮線はウェーブのCラインを愛用していますが、今回はホームセンターで購入したものを使っています。

巻き癖と硬度がCラインより柔らかいのが難点ですが、3m近く使用するのでこちらを選択しました。

ドリル刃の0.5mmはタミヤの軸径1mmのものと、ダイソーの精密ハンドドリルです。

残念ですが、ダイソーのドリルは最近見なくなりました。

2021-01-30

履帯の組立を続けます。

単調ですが気を抜くと穴あけが斜めになってしまうので疲れます。

▼やっと片側分が組みあがりました。

当初の予定はキットのベルト履帯と同じ片側92枚でしたが、もう一枚追加の93枚としました。

▼履帯組み立てに疲れたので、フィギュアの塗装をします。

グレーサフを吹き、その上に軽く白塗装をします。

▼全て筆塗りで塗装します。

デザート仕様で進めているので、軍服は塗装指示とは違うサンディーイエロー系です。

後ほど艶消しクリアーを吹く予定です。

履帯の組立は早くても、もう一日かかります。

2021-01-26

走行スピードアップのために、ギヤ比を変更します。

今までは1/87.8(72rpm)でしたが、1/41.8(150rpm)に変更します。

因みに、起動輪の歯数は14Tなので14x1500=2100T/minとなります。

地帯ピッチを測定すると4.2mm/Tでした。

この事から、計算上のスピードは 4.2x2100=8820mm/min≒530m/h となります。

1/35スケール換算では、530x35≒18.6km/h です。

T-72の最高速は60km/h以上と言う事なので、もっと早くしたい所でもあります。

スピードを上げるとトルクが下がるため、この辺で手を打つことにします。

2021-01-27

▼やはり連結可動履帯を作ることにします。

ミニアートの1/35 T-55/T-62/T-72 RMSh専用履帯セット 後期型です。

▼96x2set入っていますが、必要数は92x2set(タミヤのベルト履帯)で、あまり余裕は有りません。

▼パーツを切り出し、バリを一つ一つ除去します。

▼走行時に分解しない様に補強します。

最初に少し0.5mmキリで穴を掘り、その奥は0.4mmキリで掘り進み、0.3mm真鍮線を差し込み、エンド材を挿入します。

少し組んで起動輪にかけてみます。

2021-01-28

▼気分転換にフィギュアを組みます。

砲塔内部に可動ユニットを組み込んだこと、キューポラを旋回できるようにしたことから、

フィギュアの下半身を切断してマグネットで組込固定する様にします。

▼搭乗させます。

▼キューポラを旋回させます。

明日も、ひたすら履帯の加工をします。

2021-01-25

▼赤外線サーチライトが暗すぎるので、LEDを取り換えてみました。

ナイフで枠を切り離し、リューターで掘り、LEDごと取り除きます。

LEDを交換しても明るくならないので電圧を確認すると、Arduino端子電圧が低すぎます。

スケッチを確認すると、LEDをドライブするデジタルピンを出力に設定していませんでした。

一行追加します。 → pinMode(LED_5, OUTPUT);

初歩的なミスで、お恥ずかしい。

砲塔旋回は未だギコチナイですが、ここまでの状態で動画を撮りました。

走行スピードが遅いので、ギヤ比を変えてみるつもりです。

トルク不足でなければ良いのですが。。。。。

履帯も連結可動履帯に替えてみたいです。

なかなか塗装作業に着手できそうにありません。(;^_^A

2021-01-24

基板上のパーツの配置を大幅変更しました。

前の配置では車体上部との隙間が無く、砲塔が旋回できませんでした。

Arduinoユニット、モータドライブ、SDカードプレーヤーも低くするために、

基板を新しく作り直して直留めしました。

パーツの交換が出来なくなりましたが止むを得ないです。

▼車体上部の配線もまとめました。

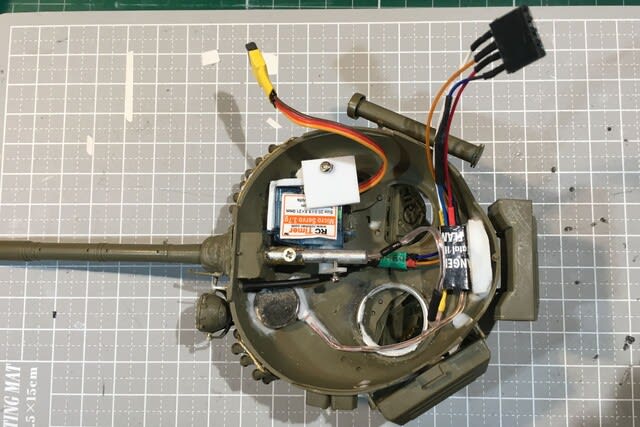

▼砲塔の配線も完了です。

▼何とか合体し、砲塔も旋回できました。

マイクロスイッチのトルクが不足気味で、旋回が所々ぎこちないです。

合体した状態でサーボの位置調整が出来ないので、最適な状態への微調が難しいです。

2021-01-22

▼砲塔の7.62 mm機関銃を付け忘れていました。

ついでに銃身は真鍮パイプに置き換え、0.5mm光ファイバーを通して発光させるようにします。

光ファイバーの手持ちが無くなったのでネットで手配します。

送料は、ゆうパケット(187円)が利用でき、0.5mmx1mで110円から注文できるのでお手軽でした。

中華の安物はただのビニル線で導光能力は無いので注意が必要です。

おすすめはアスカですが高いです。(ずいぶん昔に仕事で使ったことが有ります。)

▼いよいよRC可動ユニットを作ります。

2Tプラ板を2枚重ねて接着し、リング状にサークルカッターで切り出します。

内側にドライブベルトを瞬着で貼り付けます。

この時、ベルトの先端と終端の山谷が上手く連続する様に貼り付ける事がキモです。

スムーズに砲塔が回転できるように、ツメ差込み用の切欠きはプラ板で埋めます。

更にプラ丸棒を全周に巻きます。

▼次はターレット回転用サーボの取付です。

ボデー上部と砲塔下部を組込み、ターレットの中心を出し、サーボの位置を検討します。

位置が決まれば、固定します。

▼残りの空間に入る様にRCユニット基板を作ります。

Arduino Pro Mini、USBホストシールド、モータドライバー、5V昇圧DDコンバータ、

SDカードプレーヤー、接続用端子台などを配置していきます。

電池は3.7V 500mAh Li-Poバッテリです。

多分、走らせるにはキット添付のゴム履帯は無理そうです。

連結可動履帯を組むことになりそうです。

フリウルの金属履帯が良いのですが、最近は手に入りません。

2021-01-20

▼スモークディスチャージャーのコードを真鍮パイプで再現してみます。

太い方は0.8mm真鍮パイプで、細い方は0.3mm真鍮線を使います。

▼RC可動ユニットのメンテが出来る様に、車体の上下を分割できるようにします。

前側はこのままで固定できそうなので、後ろ側にマグネットで結合する様にします。

因みにマグネットは100均の超強力マグネット、相手側は缶詰の缶を切ったものです。

マグネットは瞬着で固定しますが、剥がれ難くする為に接着面をヤスリで擦っています。

▼増加燃料タンク、支柱、配管パイプを本体に接着すると、上下分割しにくいので一工夫します。

支柱の取付け部が、如何にも差し込み式に出来そうなので、こんな風にしてみました。

▼燃料移送パイプは本体側接続部で分割させるために、プラを0.8mm真鍮パイプに置き換えます。

▼配管をします。

▼丸太とワイヤロープを取付けます。

丸太は接着してもメンテの邪魔にならないようです。

ワイヤロープは車体下部のフックへの脱着が可能なので、これもボデーに接着出来ます。

▼RC可動ユニットを搭載するために細工を加えるので、増加タンクは外しておきます。

未だサイドスカートとフィギュアが残っていますが、ほぼ取付完了です。

2021-01-19

▼ボデー上面のパーツを取付けます。

操縦手ハッチは開閉可能になっています。

しかし、軸を受けるパイプが長すぎる理由が判りません。

切断して抜け止めとして利用します。

▼テールランプが小さいです。

点灯する様にするには光ファイバーを使う事になりますが、加工できるか?

▼灯具を切断して0.5mm光ファイバーを通します。

▼何とか取りつきましたが、0.5mmは小さいですね。

▼点灯させてみます。

▼スモークディスチャージャーの二の表面をリューターで少しへこませます。

すると、1本無くなっている事に気が付きました。

辺りを探しましたが見つかりません。

二日前に撮影した画像を見たら、既に外れていました。

▼見つかりそうもないので、ランナーを加工して作ることにしました。

▼ボデー前面のパーツは全て取り付けました。

今日はスモークチャージャーのコードも追加工したかったのですが、時間切れです。

2021-01-19

▼キューポラにコマンダーズハッチを取付けます。

軸穴を0.5mmキリで貫通させ、0.3mm真鍮線を通して開閉可能にします。

取手は0.5mm真鍮線に置換えます。

▼12.7mm機銃を組立てキューポラに設置します。

取付けシャフトを1.4mm真鍮パイプに替えて、強度アップしておきます。

▼左右のヘッドライトを組立てます。

LEDチップを組込み点灯するように改造します。

ヘッドライトRはレンズ部を薄く削り込み、ヘッドライトLは貫通させます。

LEDは瞬着シアノンDWで固定、白色なのでレンズ代わりになります。

確定申告(今年はe-Taxで申請予定)の準備に時間を取られ、今日はここまでです。

2021-01-17

▼メンテナンスできるようにサーボを砲塔に固定(脱着可)します。

動作確認ユニットに接続して砲身リコイルの確認をします。

移動幅は調整するとして、動作は確認できました。

▼このまま砲塔の製作を続けます。

キューポラは位置決め用のボスを切除し回転できるように改造します。

デザート仕様にはライトカバーがイラストにありますが、どうしようか。。。。

▼抜け止めとして、アルミ線を巻きます。

▼ガンナーズハッチを可動できる様に、0.5mmキリで貫通穴を開け、0.4mm真鍮線を通します。

▼砲塔の上下を接着するとメンテナンスできないので、マグネットで結合するようにします。

工具箱Bは底板の取付ステーに接着せず、4本の取付棒に0.4mm真鍮線を組み付け砲塔に接合します。

▼赤外線サーチライトに赤色LEDチップを組み込みます。

レンズ部をリューターで削って薄くしてみました。

▼デザート仕様で製作を進めるため、砲塔のライトに替わってダズラー(赤外線パルス発信装置)を取付けます。