<調査の概要>民間企業では従業員数の2.0%以上の障がい者を雇用することが義務付けられています。2018年、改正障害者雇用促進法の施行が予定されており、法定雇用率が引き上げられる可能性が高まっています。そこで、各企業が法定雇用率引き上げの可能性をどのように捉え、障がい者雇用に取り組んでいるのかを明らかにするため、企業100社へのアンケートを実施しました。今回の調査では、以下のような結果が見られました。[1]1,000人以上の企業では、法定雇用率の目標を「2.0%以上」に設定している企業が34%。[2] 1,000人以上の企業の91%が、法定雇用率引き上げを見据えた取り組みを開始している。[3]1,000人未満の企業においても、40%以上の企業が採用手法や採用対象層の見直しを検討しており、今後中小企業でも、新たな採用ルートの確保や、新しい層の採用が増えていくと予想される。

2018年、「障がい者の法定雇用率」引き上げの可能性が高い!

大企業の91%がすでに取り組みを開始

障がい者専門の、就職・転職支援を行う株式会社ゼネラルパートナーズ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:進藤均)は、同社が運営する、障がい者雇用の調査・研究機関『障がい者総合研究所』にて、各企業が法定雇用率引き上げの可能性をどのように捉え、障がい者雇用に取り組んでいるのかを明らかにするため、企業100社へのアンケートを実施しました。

2018年4月施行 改正障害者雇用促進法ってどういうものなの?

法定雇用率の算定式に、精神障がい者が追加される

身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者である常用労働者の数

法定雇用率 = + 失業している身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の数

―ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

常用労働者数 - 除外率相当労働者数 + 失業者数

⇒分子が増えるため、法定雇用率が上がる可能性が高い

現状 2.0% ⇒ 2.3%ほどになると推測されている

つまり・・・

現状2.0%を達成している企業でも、2018年4月以降、未達成となる可能性がある

未達成が続いた場合は・・・社名公表となる可能性もある。

企業規模が大きい会社ほど、

すでに2018年を見据え2.3%を目指している

Q,2018年の法定雇用率の引き上げを見据え、自社の雇用率の目標をどのように定めていますか?

法定雇用率の引き上げを見据え、各企業が自社の雇用率をどのように設定しているかを確認したところ、概ね3つの回答に集中する結果となりました。具体的には、現行の法定雇用率と同じ「2.0%」、現行よりも高い「2.3%」、「特に雇用率の目標は定めていない」という回答です。

そして、これらの回答について企業規模別で比較したところ、企業規模が大きいほど雇用率の目標が高くなるという傾向も見られました。従業員数1,000人以上の企業では「2.3%」という回答が最も多くなりましたが、従業員数1,000人未満の企業では「2.0%」「特に定めていない」という回答が多くなり、「2.3%」という回答は従業員数1,000人以上の企業の約半数に留まっています。

大企業の91%が、法定雇用率引き上げに向けて既に取り組みを開始

Q,法定雇用率の引き上げに向けて、「既に取り組み始めている事」はありますか?

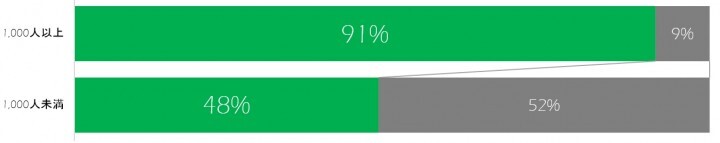

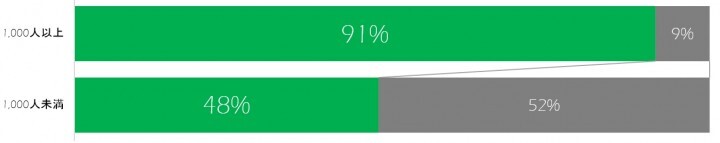

画像の説明文『既に取り組み始めている事』の有無を質問したところ、1,000人以上の企業の91%が「ある」と回答しましたが、従業員数1,000人未満の企業ではその割合は48%であり、企業規模が大きいほど既に何らかの取り組みを始めている様子がうかがえます。

画像の説明文『既に取り組み始めている事』の有無を質問したところ、1,000人以上の企業の91%が「ある」と回答しましたが、従業員数1,000人未満の企業ではその割合は48%であり、企業規模が大きいほど既に何らかの取り組みを始めている様子がうかがえます。

「採用手法や採用対象層の見直し」「社外との連携」が効果的!

Q,「既に取り組み始めている事」の中で、効果が高いと感じた取り組みを教えてください

■従業員数1,000人以上の企業において ■従業員数1,000人未満の企業において

・既に取り組み始めている事が ・既に取り組み始めている事が

「ある」という企業は91% 「ある」という企業は48%

・既に取り組み始めている事の内容では、 ・既に取り組み始めている事の内容では、

1位「採用手法の見直し」58% 1位「障がいに関する情報の収集」46%

2位「障がいに関する情報の収集」53% 2位「社外の障がい者支援機関との連携」40%

3位「採用対象層の見直し」49% 3位「採用手法の見直し」31%

・効果が高いと感じた取り組みでは、 ・効果が高いと感じた取り組みでは、

1位「採用対象層の見直し」43% 1位「社外の障がい者支援機関との連携」41%

2位「採用手法の見直し」39% 2位「採用手法の見直し」30%

3位「社外の障がい者支援機関との連携」29% 3位「採用対象層の見直し」26%

『効果が高いと感じた取り組み』の上位3項目は、企業規模に関わらず、「採用手法の見直し」「採用対象層の見直し」「社外の障がい者支援機関との連携」でした。「採用手法の見直し」「採用対象層の見直し」を実現させるためには、自社以外の専門機関の力を上手く活用できる体制を構築する事がポイントとなりそうです。

1,000人未満の企業でも、新たに取り組みを検討している事として「採用手法の見直し」「採用対象層の見直し」という回答が上位に挙がっていました。

大企業だけでなく、中小企業でも、新たな採用ルートの確保や、これまで実績が無い層の採用が増えていくものと予想されます。

マッチングの難しさや、社員への啓蒙が課題として多く挙がる

Q,現行の法定雇用率2.0%の達成に向けて、課題に感じている事があれば教えてください

<フリーワードより抜粋>※( )内は従業員数、業種

■さらなる社員への啓蒙、特に精神障がい・免疫障がいに対する理解の啓蒙が必要(1,000~3,000人未満、建設/不動産/住宅)

■業務領域と応募者のアンマッチが多い事(300~500人未満、IT/通信)

■関東圏での求職者の減少、健常者と障がい者で求められる条件のアンバランス(5,000~10,000人未満、流通/小売/外食)

※本調査結果の引用の際は、「株式会社ゼネラルパートナーズ 障がい者総合研究所調べ」とクレジットを明記ください

※詳細は調査Reportまたはホームページをご確認ください http://www.gp-sri.jp/

≪株式会社ゼネラルパートナーズについて≫

障がい者の良き認知を広め、差別偏見のない社会を実現することを目指し、民間企業初の障がい者専門の人材紹介会社としてスタート。

その後、業界初の転職サイトatGPの開設をはじめ、障がい別の専門的なプログラムが受けられる教育・研修事業、就労困難な障がい者による農業生産事業など、数々の事業・サービスを創出してきました。これまで生み出した障がい者の雇用数はのべ5,000人以上です。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

会社名:株式会社ゼネラルパートナーズ

本社所在地:東京都中央区京橋2-4-12 京橋第一生命ビル3F

代表者:代表取締役 進藤 均

設立日:2003年 4月

URL:http://www.generalpartners.co.jp/

業務内容:障がい者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関など

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社ゼネラルパートナーズ 広報担当:佐藤

〒104-0031 東京都中央区京橋2-4-12 京橋第一生命ビル3F

TEL:03-3270-5500

FAX:03-3270-6600

画像の説明文『既に取り組み始めている事』の有無を質問したところ、1,000人以上の企業の91%が「ある」と回答しましたが、従業員数1,000人未満の企業ではその割合は48%であり、企業規模が大きいほど既に何らかの取り組みを始めている様子がうかがえます。

画像の説明文『既に取り組み始めている事』の有無を質問したところ、1,000人以上の企業の91%が「ある」と回答しましたが、従業員数1,000人未満の企業ではその割合は48%であり、企業規模が大きいほど既に何らかの取り組みを始めている様子がうかがえます。