県は性的少数者(LGBT)について分かりやすく解説した冊子「LGBTってなに?~誰もがありのままの自分でいられるために」を初めて作成した。県内にいる当事者の声も収録し、多様性や人権の大切さと差別の解消を訴えている。社会的な関心が高まる中、県内では関連する民間の支援団体も活動しており、当事者同士が交流したり、悩みなどの相談を受け付けたりしている。 (菅原洋)

LGBTの「L」は女性の同性愛「レズビアン」、「G」は男性の同性愛「ゲイ」、「B」は両性愛「バイセクシュアル」、「T」はどちらの性別にも違和感を持つ状態などの「トランスジェンダー」を意味する。LGBTは医学的な治療や、自らの意思で変えるのは難しいとされる。

冊子では、二十~五十九歳の約十三人に一人がLGBTの人たちという現状を紹介。しかし、LGBTの人たちの約68%が学校でいじめや暴力を受けた実態がある。性が体と心で一致しない「性同一性障害者」の58・6%が自殺願望を持ち、28・4%は自殺未遂・自傷行為をしたというデータもある。

背景には、学校教育での情報提供の不足が影響しているとの指摘がある。仕事でも、トランスジェンダーの約70%、同性愛者や両性愛者の約44%が自らの性に関連して求職時に困難を感じているという。

県内のLGBTの人たちの声では、二十代のトランスジェンダーは「制服などあらゆる場面で男女分けされたり、立ち居振る舞いなどを性別によって強制されたりし、つらかった」と告白している。

また、二十代のゲイは「上司達に『彼女はいないのか』と聞かれ続け、ずっと『いない』と答えていたら『お前コッチ系か!やっぱり男が好きなのか!』と笑いのネタにされた」と打ち明けた。

冊子はLGBTの人たちが周囲に自らの性を告白する「カミングアウト」をした場合、どのように対応するかも助言している。

冊子は巻末で、相談窓口や県内の支援ボランティア団体「ハレルワ」も紹介。団体は二〇一五年六月に発足し、県内のLGBTの人たちが毎月のように交流会を開いている。交流会では、カミングアウトなどをテーマに語り合っているという。悩みなどの相談もプライバシーを守った上で受け付けており、問い合わせはホームページからアクセスできる。この団体はLGBTの人たちに「あなたは決して一人ではありません。県内で困ったらここがあります」と呼び掛けている。

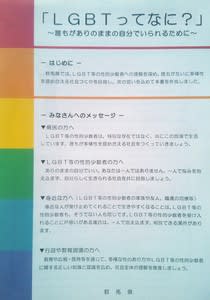

冊子はA4判、八ページ。四万部を刷り、県と関係機関、市町村、学校などで無料配布している。

問い合わせは県人権男女・多文化共生課=電027(226)2906=へ。

県が作成したLGBTの冊子

2017年2月19日 東京新聞