スイスmadeロンジン(LONGINES)クォーツ修復

最近は時計の修理報告ばかりが続いてしまって・・・

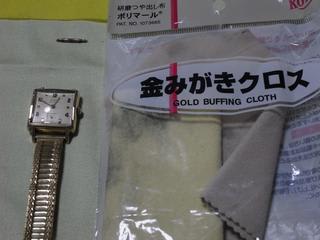

スイス製のクォーツ、ロンジンです。

2針のシンプルなデザインです。クォーツですが、けっこう古いものです。

スケルトンです・・・と言いたいところなのですが、実は裏蓋がありませんでした! 「写真に写っているもの以外は、付属しません!」とは、書かれていましたが・・・。確かに裏側の写真は蓋を開けた状態で、ムーブメントを見せています。でも実は中身を見せているのではなくて、蓋が無かったのでした!

でもしっかり稼働品なので、蓋をしておかないとホコリがついたり水分で腐蝕したりしそうで。それでしかたないので、アクリル板を丸く切って蓋を作ることにしました。

ケースとアクリル板の接着は、グルーガンですることにしました。

アクリル系の樹脂を熱で溶かし、先端部分から押し出します。すぐに冷えて軟化します。電池交換の時は、固まった樹脂は軟らかいのでケースから剥がすことができるでしょう。

接着には技術がいります。解けた接着剤を少しずつ押し出して、アクリルの蓋の縁に均一に塗りつけて行きます。

アーア˝ッ・・・グチャグチャになってしまいました。難しいです。

でも取りあえずこれで、何とか密閉できたので・・・。これでも少しカッターナイフで切り落として、形を整えたのですが・・・

腕に着けてしまえば、裏側は見えません。かなり、いい加減です。

ベルトと尾錠は、オリジナルでした。

でも、かなり劣化しています。

ベルトは曲げるとひび割れてしまうので、野球のグローブなどに使う、「スポーツオイル」を塗り込みます。十分に油を浸み込ませると革が軟らかくなって、しかも切れにくく丈夫になります。オリジナルのベルトなので、補修して使います。

腕時計はベルトによって見栄えが大きく変わり雰囲気が一変します。

このロンジンを手に入れた時、どのように蓋をしようかといろいろ悩んでいました。始めはアルミ板もしくは硬質のプラスチック板を削り出して、オリジナルの蓋と同じものを作ろうかと思いました。しかし、そのためには削り出すためのミニ旋盤、あるいは研磨盤が必要です。ハンドドリルで作ろうかとイメージしたのですが、とても出来そうにありません。そんな時、地元のホームセンターに行って「グルーガン」を見つけて、ひらめきました。

でもアクリル板を切って蓋を作ってみて、改めて「プラ風防」を使うことを思いつきました。もっと見栄えのする蓋が出来そうです。しかし取りあえずは蓋をすることができたので、これでしばらく使ってみることにします。

グルーガンの使い方には、もっと習熟しないと。結局修理には、まず専用工具は絶対必要です。無ければ作ってしまう。そしてさらにその使い方に習熟して、使い熟さなければならないことを改めて認識した次第です。技術とは、そういうものなのだと思います。

~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~