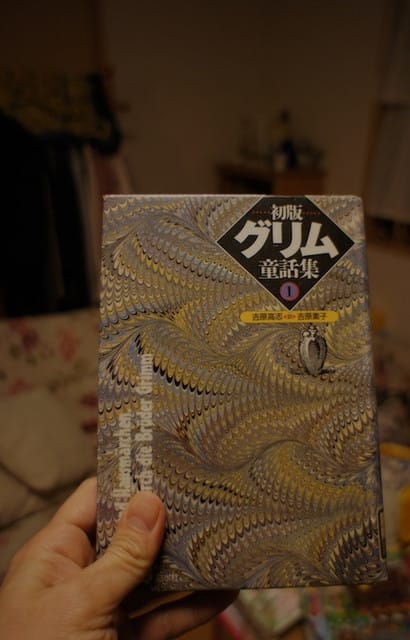

初版グリム童話集

初版グリム童話集読まなきゃなあ、と思っていて、なにがきっかけだったか1ヶ月もたたないのにもう忘れてしまったが、読んでいる。「本当に怖い」などと言うが、確かにやたらに死んだり、殺したりする。こどもがごっこで本当に殺してしまう話とか、灰かぶりでは姉が肉をそいで小さい靴に足を突っ込み血だらけでバレるとか、ぎょっとするが、全体として「乾いた」書き方なのでそんな怖くないなあ。

もしかしたら、当時、死はもっと身近なもの、日常の中にあったのだと思うのだが、そういう感覚をなくしてしまった現代人だからこそ「本当に怖い」などと感じるのではないか。

死が日常の中にあったことは最近では「この世界の片隅で」なんかですごくよく描かれているし、僕自身はバッハのことを思い出してしまう。バッハはふたりのおくさんと、あわせて20人の子を作り、その中で成人したのはたしか4人なのだ。前の奥さんだって、旅から帰ってきたらもう死んでいて埋葬まですんでいた。

継子継母もたくさんいたのだろう。冬はみんな飢えていたのじゃないかなあ。

そういう世の中で語り継がれている童話。そして、グリム当時キリスト教的価値観によってすごくゆがめられた、その典型がグリム童話なのだとも思う。