チェロでト音記号を読む記事を書き、ちょうど所属する市民オケのアンサンブルで超有名なヴィヴァルディをやってるので、そのソロをチェロピッコロでオクターブ下、普通のチェロで12度、13度下で弾いてみた。

チェロでト音記号を読む記事を書き、ちょうど所属する市民オケのアンサンブルで超有名なヴィヴァルディをやってるので、そのソロをチェロピッコロでオクターブ下、普通のチェロで12度、13度下で弾いてみた。こんなこと書いたら袋だたきにあうだろうか?ヴァイオリンってやさしい楽器なのね。そしてチェロって難しい。

あの有名なヴァイオリン協奏曲をチェロで簡単に弾けるのだ。いや簡単って、つまりヴァイオリンと同じポジションで簡単に弾ける。(人前で弾けるほど僕はうまくないけど)これでヴァイオリンだったらオーケストラを従えて輝かしくヴァイオリン協奏曲と言える。チェロでやさしいと書いたが、チェロの音域では他の楽器との関係で、とても協奏曲として成り立たないだろう。世のチェロ協奏曲なんて、僕には一曲も、どれも弾けない。この曲をもう5度上のオクターブ下でなら、それらしく聞こえるかなあ?でもそれは超絶技巧になってしまう。

ヴァイオリンはやさしい楽器だと書いたが、もちろん普段、とても難しいことを要求されている。それはわかる。でもこの曲が弾ければ、ヴィヴァルディの協奏曲が弾ける、と言える。

リコーダーもとてもやさしい楽器だ。そしてもちろんリコーダーもうまいと思われるにはとてもとても高度なことが要求される。

だから鍵盤楽器も同じようにやさしい。そして「ピアノが弾ける」ということ自体がとても高度なことができないといけない。でもメロディーを弾くくらいなら、なにしろ正しい瞬間に正しいキーを下に押すだけで良いのだ。(ルービンシュタインだっけ?名言!)

チェロって、やさしいことをそれらしく弾けるようになること自体がとても難しいのだよ。それを痛感した。

これはただの愚痴です。

ルイエ4−1 ニ短調

ルイエ4−1 ニ短調通奏低音の16分音符の動きから始まるAllegro いかにものAlla breve 意外に白くないAdagio 老眼にはつらい細かい動きのAllegro 終わりかと一瞬思った(ちょうど4楽章で、速いAllegroなもんで。)が、まだあるありきたりのSarabanda Largo 終曲は当然Giga Allegro

早い音符の動きがほんのちょっと意外なところがところどころにあり(ヴィヴァルディがあまりに同じ繰り返しなのをまた思い出してしまう。)楽しめた。この曲に限らずこの時代の楽譜は加線をつなげて書いてあって読みにくくて困る。順次進行とか、せいぜい3度の動きは前の3つ上、と言うふうに思わなければいけないのだろうけれど、瞬時にはできないんだよなあ。

→リコーダーのレパートリー

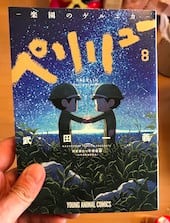

8巻が2月5日に出た。8巻の最初が「昭和21年秋」なのだ。最後の対米戦闘から1年半経ったところだ。長かったなあ、最終刊かと思ったのだ。

だが、違う。まだ続く。9巻は7月出版予定だそうだ。半年先だ。そう書いて、そしてあらためて実際に潜伏していた人たちの時間のこと、横井さんや小野田さんのことまでも考え込んでしまう。

老母は老健施設に入ってリハビリにはげんでいる。入ってだいぶ経つのに、出て行けと言われずに、ありがたいことだ。

老母は老健施設に入ってリハビリにはげんでいる。入ってだいぶ経つのに、出て行けと言われずに、ありがたいことだ。親切だった職員が辞めたそうだ。頼りになるなあと思う職員はここに限らず、どこでも、すぐ辞めてしまう。やってられないと思うのではないかと感じられ、なんとも言えない感情にとらわれる。

介護関係、看護師、教員など、もっともっと待遇を良くしないといけないよ。人に金を使うのだ。政治が悪い。

実家のかたづけをほんのすこしずつやっている。いつになってもかたづかない。もっとも母の生きているうちに母の物をそうそう捨てられないしなあ。

未開封の缶詰が出てきた。すごい。缶詰は賞味期限が切れたくらいが1番うまいのだ。だが、さすがにこれは開ける気もしない。どうしよう。

朝飯前に筋トレした。といってもスクワット+αくらいだけれど。なにしろ筋肉が疲れ切れば3分で良い、というのだ。筋肉を伸ばしきらずに、負荷をかけ続ける。そして運動した後30分以内にタンパク質と糖。週に3回。

できやしないけれど、使わなければ衰えつづけることもたしか。

できやしないけれど、使わなければ衰えつづけることもたしか。

鈴木メソッドの教材に入っているので、ごく有名なのだと思う。所属する市民オケのアンサンブル大会で取り上げることになった。

鈴木メソッドの教材に入っているので、ごく有名なのだと思う。所属する市民オケのアンサンブル大会で取り上げることになった。ヴァイオリンのソロはみんなで、ここから8小節は誰それ、つぎの8小節は別のだれか、と10人近くが、かわりばんこに弾く。

この曲をカラオケでなく、生のオーケストラをバックにして弾けるのは、たとえ数小節でも貴重な体験だと思う。初級の人は緊張するだろうなあ。頑張ってくれ。通奏低音も同じように4人で部分的にソロにした。最初の練習で、初級のおじさんがほんのちょっとのアドヴァイスで、そして2,3回やっただけで、すごーく進歩して、すばらしいと思ったことだ。アンサンブルの中で一人で弾くのはとても大切だと思う。

配られた現代譜はシャープが抜けているところがあった。ファクシミリが見えるので、すぐ確認できた。ありがたい。

跳んで埼玉 映画

跳んで埼玉 映画 もう地上波で放送するというので見た。うーん。なんというか、すごいというか、B級映画もきわまれりというか、、、

最初、もう耐えられない、と思い、元気とちょーひまのあるときに、10分くらいずつ見るかなあ、などと思っていたのだが、人間の「なれ」というものは恐ろしいもので、それから、このコマーシャルの頻度!映画の中身にみあったものすごい数のCMで、だからなんども休んで、結局最後まで見てしまったよ。これが日本アカデミー賞をいくつも取る、というのもすごいことだ。豪華なキャスト。楽しんでしまった。

クンマー チェロデュエットハ長調 作品22−1

クンマー チェロデュエットハ長調 作品22−1Allegro , Andantino , Allgro Scherzoso

最初はごくごくやさしく、とても良く出てくるアコード(重音)からのメロディーなのだが、この曲を人前でやるには相当の技量が必要だと思う。

7段目からのフレーズは弓順でやるようになっていると思うのだが、難しい。

7段目からのフレーズは弓順でやるようになっていると思うのだが、難しい。2楽章は平易でいいけれど3楽章の最初からしてちゃんと付点にするのが難しいし、最後のあたり、16分音符のフレーズは軽々と弾かなければ。

2番チェロも同じだけの技量が必要だ。

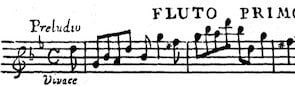

コレッリのヴァイオリンソナタ、後半6曲の室内ソナタはウォルシュがリコーダー用にして出版している。ウォルシュ版では3番と言うことになっているようだ。

コレッリのヴァイオリンソナタ、後半6曲の室内ソナタはウォルシュがリコーダー用にして出版している。ウォルシュ版では3番と言うことになっているようだ。コレッリVnではニ短調だがフラットはなしで、臨時記号をつけまくっているが、ウォルシュ版はちゃんと♭2個で書いてある、おもしろいなあ。

Preludiu (Vivace) , Corrente , sarraband(Largo) , Giga

実に楽しいのだが、iPadで楽譜を見て吹くのは老眼にはつらい。(^^;)

ウォルシュ版の臨時記号がというか、当時の習慣だが、シャープがアスタリスク*みたいだし、当時ナチュラル♮がなかったのだ、esをeにするナチュラルがシャープで、しかもfisとそのeと、臨時記号の位置がちょっと微妙にズレてるんだもん、ミなのかファなのかシャープかナチュラルか、ワケがわからなくなる。まいった。

ウォルシュ版の臨時記号がというか、当時の習慣だが、シャープがアスタリスク*みたいだし、当時ナチュラル♮がなかったのだ、esをeにするナチュラルがシャープで、しかもfisとそのeと、臨時記号の位置がちょっと微妙にズレてるんだもん、ミなのかファなのかシャープかナチュラルか、ワケがわからなくなる。まいった。→リコーダーのレパートリー

「え?なーに」としげしげとながめられ、いいですねえと、そして、よっぽどへたくそなのだろう、「奥さんが」とはけっして言われず、「自分でやったの?」ときかれた。まあいいか。

→ダーニング

育児漫画はあまたあるが、二ノ宮知子はさすが二ノ宮知子だ。その、だめっぷりがすばらしく、のだめだ。大笑いできる。

育児漫画はあまたあるが、二ノ宮知子はさすが二ノ宮知子だ。その、だめっぷりがすばらしく、のだめだ。大笑いできる。