京都観光のガイドブログです。定番の楽しみ方から特別拝観、さらには年に1度の御開帳まで。

京都観光では最も詳しいです!

Amadeusの「京都のおすすめ」 ブログ版(観光)

2024 1/25の拝観報告2(南禅寺 最勝院高徳庵 書家・國廣沙織氏に学ぶ豊かなひらがなの世界 −坐禅体験付き)

-

写真は、仏殿。

烏丸御池駅から地下鉄東西線に乗って、蹴上駅で下車します。

9:10頃にやって来たのが、南禅寺の水路閣のさらに奥にある最勝院高徳庵です。

この日からOtonamiで「南禅寺 最勝院高徳庵 書家・國廣沙織氏に学ぶ豊かなひらがなの世界 −坐禅体験付き」が開催されました。

定員は4名で、9:30~11:30。

参加費は9,900円でした。

左手の玄関から中に入り、体験は書院の1室です。

こちらに荷物を置き、まずは最初に体験する坐禅のために奥の仏殿に案内されました。

まだ時間が早かったので、ご住職が本堂にもお参りさせて下さいました。

内陣には駒大僧正がお祀りされていますが、お厨子は閉まっていました。

そして9:30~10:00まで、仏殿で坐禅体験。

30分連続。

この日の参加者は3名で、1人はアマ会のfrippertronicusさんでした。

書院に戻って筆ペンでくずしたひらがなの練習をしました。

これが今のひらがなに近いものもあれば、漢字をくずしたものある。

さらにその漢字も当て字で、同じ音でも書いた人の選択次第で違う字だったりしますw

「れ」とか「わ」とかは今と同じですが、「か」なんて「可」を当ててしかもくずして筆記体のようにつなげて書くので「す」の横棒がない一回転だけだったりしますw

その辺はもとの形を先生が教えてくださるので、「それを書く気持ちで省略して書く」ような感じになります。

如何にきれいにつなげるか、そのためにどの字を当てるかが当時は腕の見せ所だったのかもしれないですね。

陽明文庫で見た藤原行成の和漢朗詠集、字が華麗に踊っているようでしたもんね。

ひらがな1文字ずつから和歌、そして自分の名前を練習して、11:30頃に終了しました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2023 12/3の拝観報告6 最終(Bridge Studio 展示・内覧会)

-

写真は、洋館2階。

京阪電車の東福寺駅から出町柳駅まで乗り、PIPPAのレンタサイクルで銀閣寺道に向かいます。

14:00頃にやって来たのが、Bridge Studio(元岡本医院)での展示・内覧会です。

数日前にアマ会のシヲさんから、12/1~12/3の14:00~20:00にこちらで展示・内覧会をされるととのお話を伺ったので、行ってみることにしました。

到着時にちょうどオープン。

中は通り側の半分が洋館で、奥の半分が和館の数寄屋。

昭和9年の建築だそうですが、これがメッチャよかったです。

特に洋館1階の旧診察室と2階ですね。

洋館は2部屋あり、どちらも格天井ですが仕様が違います。

和館の数寄屋も琵琶棚、床の間、床脇と付書院のそれぞれに違う部材を使い、非常にこだわっています。

現地にはシヲさんも来られて、2人でメッチャいいねと喜んでいましたw

この辺りの詳細は今後の本編で掲載します。

また今後も整備を進めて展示会をされるようですのでご紹介したいと思いますし、僕もまた行きたいですね。

14:40頃にこちらを出て、この日は帰宅しました。

コメント ( 1 ) | Trackback ( )

2023 11/23の拝観報告2(鹿ヶ谷山荘 ラグ展)

-

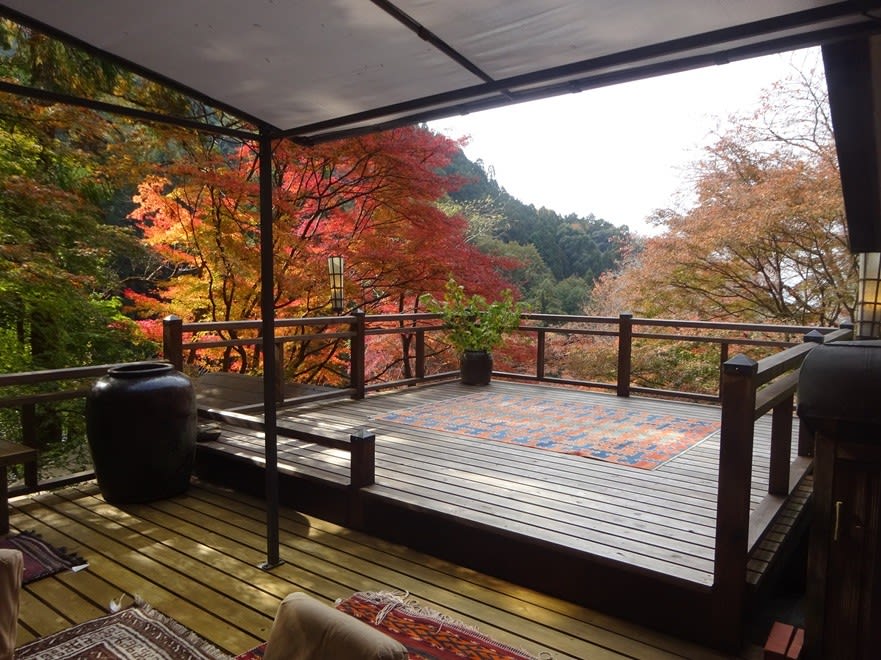

写真は、3階テラスの紅葉。

10:30頃に関西セミナーハウスを出て、白川通を南下します。

途中で東に向かい、霊鑑寺の脇の道の坂を登ります。

11:00頃にやって来たのが、鹿ヶ谷山荘です。

こちらでこの日から恒例のラグ展が開催されていると、アマ会の桜さんから伺いました。

鹿ヶ谷山荘はかつては飲食店だったそうですが、今はこのようなイベントで使用されるようです。

中はその名の通り山荘のような感じ。

しかも坂に建っているので、奥に行くほど階が上がっていきます。

そうすると1番手前は天井が高くなるので、その上半分に中2階があります。

さらに坂に沿って登り3階へ。

2階と3階にはラグがたくさん展示販売されていました

そして3階のテラスは紅葉がきれい。

建物が広くて迷路みたいになっているので、ここでパーティーとかしたら面白いだろうなと思いました。

11:20頃にこちらを出て坂を下っていると、今後は鹿ヶ谷山荘に向かう常茗さんにまたまたお会いしましたw

コメント ( 1 ) | Trackback ( )

2023 11/16の拝観報告7 最終(GOSPEL)

-

写真は、店内。

桜鶴苑を出て、コインパーキングに戻ります。

車で岡崎道→丸太町通→鹿ヶ谷通と進み、14:20頃にやって来たのが喫茶のGOSPELです。

こちらの建物はヴォーリス建築事務所の設計です。

外観から角部分に塔屋があるのが分かります。

1階は アンティーク雑貨と古書を扱う店の「迷子」。

2階が喫茶のGOSPEL。

階段も木製。

細かな意匠もいいですね。

お店は12時開店で、火曜日が定休日。

店内の無人写真が欲しければ、平日早めの時間かなと思いこの日に来ました。

最初は3組おられましたが、注文したコーヒー(750円)を飲んでいる間に他の方はすべて帰られました。

外観から見える塔屋の部分は個室のようになっているんですねw

これはテンションがあがりますね。

中の天井も八角になっていました。

コーヒーを戴き、内部も拝見して14:45頃にこちらを出て、この日は帰宅しました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2023 10/25の拝観報告1(南禅寺 朝活 秋の南禅寺 早朝特別拝観)

-

写真は、方丈。

水曜日です。

この日から学会に行くのですが、新幹線に乗る前にいろいろ行きますw

6:20頃発の地下鉄に乗って蹴上駅へ。

6:50頃にやって来たのが、南禅寺です。

この日は朝活 秋の南禅寺 早朝特別拝観があったので、申し込みました。

方丈の庫裏の前に集合。

そちらで参加費2,000円を納めます。

7:00集合と早朝かつ平日にも関わらず、9名の参加者がおられました。

まずは方丈へ。

普段は立ち入れない方丈の室中の間に入り、南禅寺の歴史や襖絵のお話。

そしてさらに左手奥の小方丈の方にも室内伝いに順に通して下さいました。

最後は水呑の虎 の間まで行ったので、端まで行けましたね。

今回の写真はこれ。

なかなか「誰もいない方丈の写真」は普段撮れませんw

その後は方丈を出て、三門へ。

三門も右手脇から楼上内に入れました。

極彩色の天井画もよく見えました。

7:50頃に終了しました。

普段は方丈も山門楼上も縁から中を見ることは出来ても、内部に入ることは出来なかったのでいい経験でした。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2023 8/19の拝観報告1(瓢亭 本館 朝がゆ)

-

写真は、新席の内部。

日曜日の朝です。

この日は朝からお出かけ。

7:20頃に自宅を出て、蹴上駅で下車。

7:50にやって来たのが、瓢亭 本館。

8:00から恒例になりつつある朝粥です。

今年は桜さんにお声かけ頂き、あきさらささんと3人で。

いままでくずや、新席と来ているので探泉亭がよかったのですが、今年も昨年に続き新席でした。

-

写真は、朝がゆ 6,957円。

昨年の写真もありますが、内容はほぼ一緒ですね。

瓢亭卵は美味しいですw

年1回瓢亭 本館で戴く朝がゆ。

風情がありますね。

帰りに覗いたら探泉亭のお客さんが既に帰られていたので中は見れましたが、

探泉亭で戴いたことがまだないので、しばらくは年中行事にしようと思っています。

8:45頃にこちらを出て、次へと参りました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2023 7/30の拝観報告3 最終(大文字登山 with 大文字登山弁当)

-

写真は、おめんの大文字登山弁当 900円。

一旦帰宅して、10:30頃に中2の次男と一緒に車で出かけます。

10:50頃に銀閣寺道周辺のコインパーキングに駐車して、11:00にやって来たのが鹿ヶ谷通にあるうどん屋さんのおめん。

こちらで「ある物」を受け取って、銀閣寺門前方向へ。

銀閣寺門前で左に折れて、さてこれから大文字山登山です!

ある理由があって、大文字山登ろうと。

ただ天気の問題もあるので、長期的な予定に組み込みにくい。

それこそ気候のいい10月、11月はそもそも日程パンパンだし。

だから天気がいいと分かってる今のうち行こうと。

猛暑日だけどw

11時におめんに寄って、山登りを始めたのが11:10頃。

途中の千人塚で1回休憩はしましたが、11:40には火床に着きましたね。

まだまだ楽勝w

そしてです、お待たせの~~大文字登山弁当です。

おめんの銀閣寺本店に3日以上前に注文しておくと作っておいてくれ、

当日pick upして登れます。

今回大文字に登りたかった1番の理由は、

「これ持って登って、火床で食べたかったから」

ですw

写真の下は開ける前、上は開けたところ。

あおしそと十六穀米のおにぎり、大山地鶏の唐揚げ、静原しずたまの玉子焼きときんぴらごぼう。

メッチャ美味しかったです。

汗もかいているので、塩味が沁みますw

次男と2人で大文字の大の下まで階段で降りてみました。

下から見上げる大もきれいでしたが、戻るのタイヘンw

細かな階段がたくさんあるので、メッチャ疲れます。

途中5回休憩しましたもん。

行くなら帰りの階段、覚悟して下さいw

12:15頃には下山開始。

帰りは早く12:40頃には銀閣寺前に居ました。

まあ高2の長男は友達と遊びに行く予定があり家にいなかった一方、

中2の次男は完全に巻き込まれ事故w

申し訳ないので、帰りにかき氷を一緒に食べました。

14時には帰宅し、シャワーですっきり。

その後はクーラーの効いた部屋でゆっくり過ごしました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2023 4/1の拝観報告5 最終(白沙村荘 AJappa 観桜茶会)

-

写真は、倚翠亭。

茂庵を出て、銀閣寺道に戻ります。

13:40頃にやって来たのが白沙村荘です。

13:40頃にやって来たのが白沙村荘です。

この日はこちらでAJappaの観桜茶会がありました。

AJappaのお茶席企画はちょっとレアなところでしますが、やや高いんですよね。

今回も薄茶1席で5,000円。

でも白沙村荘の倚翠亭で頂いたことがなかったので、参加してみました。

到着すると前の5人組さんが終わったところ。

お片付けされてすぐに呼ばれましたが、僕ともう1人女性の2人だけでした。

8畳の広間で池に面しており見晴らしがいいので、さらに広く感じます。

直角三角形の付書院がステキです。

どうやら僕は三角形の天袋とか棚などが好きなようですw

実用性は悪そうですがwww

お茶席の後はお庭の散策。

表の銀閣寺道の人出の割に、こちらは人も多くなくて静かでした。

14:30頃にこちらを出ましたが、もうバスに乗って帰る元気はなし。

鹿ヶ谷通りのタクシープールからタクシーに乗って、この日は帰宅しました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2023 4/1の拝観報告3(銀閣寺 特別公開)

-

写真は、展望台からの境内。

法然院を出て、再び哲学の道へ。

そこからさらに北上して11:40頃にやって来たのが、銀閣寺。

コロナ禍は中止になっていた本堂、東求堂などの特別公開がやっと復活したので、久しぶりに行ってみることにしました。

12時スタートの会で申し込ました。

これ逃すと次は13:30なのでちょっと大変でしたが、その場合でもうまくいくように対策はしていました。

開始まで時間があったので、先に境内を1周。

お変わりなしw

そして12時から特別公開です。

以前は1,000円でしたが、2,000円にupしていました。

本堂、同仁斎、弄清亭と拝見しましたが、久しぶりなのでよかったですね。

特に同仁斎は何度見てもいいですね。

本編も加筆修正しています。

12:30に終了し、こちらを出ました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2023 4/1の拝観報告2(霊鑑寺・安楽寺・法然院 特別公開)

-

写真は、安楽寺 前庭の桜。

叶匠寿庵の京都茶室を出て、桜満開の哲学の道を北上します。

桜満開の土曜日なんで、まあ人が多かったですね。

特にインバウンドのお客さん。

写真は、霊鑑寺の本堂と桜。

そして10:30頃にやって来たのが、特別公開中の霊鑑寺。

もっとちゃんと広報すべきでしたね~~。

その他はいつもの特別公開と変わりはありませんでした。

次にやって来たのが隣の安楽寺。

こちらも4/1から春の特別公開。

本堂の前庭にあんなに大きな桜があったんですね(巻頭写真)。

後はいつもの本堂と書院で、いつもの特別公開でした。

写真は、法然院 中庭の山桜。

さらに次は隣の法然院。

こちらも4/1から春の特別公開がスタート。

本堂、書院や茶室にも入れますが、これもいつもの特別公開と一緒でした。

ただし三銘椿の庭の地面は少し意匠がされていましたね。

この3寺院は4/1から4/7の間はすべて特別公開になります。

かなり久しぶりでしたので、いい機会でした。

3寺院回って11:30頃。

次へと参ります。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2023 4/1の拝観報告1(叶匠寿庵 京都茶室 洛陽茶会)

-

写真は、茶室奥の前庭。

4/1、既に桜が満開の土曜日です。

この日は「哲学の道シリーズ」です。

哲学の道沿いを下から上まで堪能しますw

まず8時過ぎに自宅を出て、市バスで東天王町へ。

東天王町から徒歩で哲学の道の南端にあたる熊野若王子神社方面に向かいます。

8:45 頃にやって来たのが、叶匠寿庵の京都茶室です。

コロナ禍前は春と秋にこちらで喫茶を営業しておられましたが、今は休業のまま。

そんな叶匠寿庵の京都茶室で、この度お茶会がありました。

一般社団法人 文化継承機構主催の洛陽茶会です。

一般参加だと30,000円。

しかし年会費20,000円+新規入会費3,000円=23,000円で入会すると、ご招待になります。

昨年12月の天龍寺でのお茶会にも参加しているので、今回入会しましたw

9時からまずは入って右手の広い方の土間席で主菓子を頂きます。

そして隣の茶室棟の7畳間で濃茶の本席。

1席16名程度ですが、男性は僕1人。

もうお正客はしょうがない感じでした。

何も知りませんのでとサインを出したところ、次客と三客のエライ先生がメッチャ助けてくれましたw

まあそうやって場数を踏んでいくのも悪くはないでしょう。

歳を重ねるほど知らないと言いにくくなるので、恥をかくなら若いうち。

早く学習していこうと思います。

次は一旦お茶室を出て、茶室棟奥の8畳の広間へ移動して薄茶席。

こちらの半東は財団代表理事の筒井先生です。

薄茶の方の御正客はつつがなく(たぶん)こなしました。

席の後は点心の用意までお庭を観ながら(上写真)隣の6畳間で待ちましたが、その際に筒井先生が話しかけて下さいました。

そしたら「どちらかでお目にかかったようなと」。

そうなんです、昨年12月の天龍寺のお茶会で同行していた玄覇さんとお話された際に、ご挨拶したのを覚えて下さっていました。

スゴイ記憶力ですね、恐縮ですw

そして最後は点心席。

場所は入った棟の左手の土間席。

瓢亭のお弁当になっていたのでほとんどのお方がお持ち帰りしておられました。

僕もお持ち帰りにして、10:20頃にこちらを出ました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

三友居別邸 塵外室

写真は、塵外室と露地庭園。

三友居(さんゆうきょ)は銀閣寺道にある茶懐石専門の仕出し屋さんです。

銀閣寺参道の北側の裏道に、三友居が所有する茶事専門で使用する茶室の塵外室(じんがいしつ)があります。

銀閣寺参道の北側の裏道に、三友居が所有する茶事専門で使用する茶室の塵外室(じんがいしつ)があります。

アクセス

銀閣寺道の交差点(白川今出川)から銀閣寺へ向かって参道を進みます。

左手に疎水を見ながら約160m進むと、信号のあるT字交差点の手前に2つ目の疎水を渡る橋があるので、これを左折して渡ります。

約80m歩くと道なりに左折し、左折したすぐ右手に三友居別邸 塵外室の表門があります。

茶事で使うお茶室ですので、一般公開などはありません。

今回は"本物の京都に触れよう"京の食文化体験プロジェクトで2023/1/17に開催された「三友居 茶懐石専門料理屋がいざなう奥深い茶事の世界を体感する」でお邪魔しました。

会は10:00~13:00、15:00~18:00の2部で、参加費は20,000円でした。

表門を入ると左手にL字に石段と石畳のアプローチがあり、奥の右手に主屋の玄関があります。

3畳の玄関間があり、この右手が4畳半の待合になります。

待合を奥が露地で、左手に進むと塵外室の裏側であり、手水鉢があります。

左手に主屋、右手に塵外室を見ながら露地を進むと、広い庭園に出ます。

庭園は左手が崖になっており、その麓に塵外室と露地庭園がある格好です。

主屋に縁から上がります。

広めの縁は船底天井で、こちらが待合としても使える仕様です。

この奥に8畳の広間の茶室があります。

床の間の隣に琵琶棚があります。

当日はこちらで10時から炭点前と茶懐石。

一旦縁に出て休憩しつつ、茶室の設えを変更されて、

12:30から本席から続き薄で13:30頃に終了しました。

塵外室の内部はすべて終了してから、希望で内部を拝見させて頂けました。

貴人口と隣の辺に躙口があり、4畳と半畳の枡床です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2023 1/17の拝観報告1(三友居別邸 塵外室 茶懐石専門料理屋がいざなう奥深い茶事の世界を体感する)

-

写真は、塵外室の内部。

火曜日です。

この日はこれがあったので、お休みを頂きました。

当初は明後日も休みだったので行くつもりは薄かったのですが、

アマ会のKさんからのお誘いと、このチャンスじゃなければなかなか塵外室に行くこともないかなと思い直し、週に2日の休みを取る決断をしましたw

今回は"本物の京都に触れよう"京の食文化体験プロジェクト~KYOTO365~という企画で、京都の有名料亭がそれぞれの企画で料理をふるまうイベントをされました。

その中の1つで三友居さんが所有の茶室 塵外室で茶事体験を企画されたので参加しました。

会は10:00~13:00と15:00~18:00の2部制。

参加費は20,000円。

僕とKさんはお昼またぎの1部に参加しました。

もうこの時点で帰りに三玄院(1/16から公開開始)にいくつもりでしたw

9:35頃に現地到着。

先に2人組が到着されていました。

我々の後にお1人。

そして最後に松尾大社門前の鳥米の御主人と奥様が来られました。

なので参加者は7名。

2部は11名だったそうです。

鳥米の御主人がおられたので、御正客をして下さいました。

まあ体験なので、すべて先生が仕切って下さいましたが。

10時になりました。

待合から露地に出ます。

なかなかすべてやっていると時間がないので、手水は説明のみで省略。

塵外室を見ながら主屋に縁から入ります。

床の間や釜の拝見なども、先生が既におられてすべて教えて下さいます。

そしてアウトラインの説明の後、炭点前の拝見。

炭点前の意味ややり方など根本的なところから教えて下さいました。

そして茶懐石へ。

出た懐石はこんな感じ。

もちろん頂く作法にしっかり説明があります。

酒と肴が基本の流れ。

当日車で行ったので飲んでいませんが、そもそも飲めないのはこういう時に自分の体質にちょっと残念な気もします。

炊いたご飯のお替りの味が、時間経過で変わっていくのもいいですね。

最後はたくあんでお椀をきれいに。

三友居さんの本気の茶懐石を頂けるだけで幸せでした。

主菓子は川端道喜仕様の大きな老松特注の菱葩餅 。

こちらの先生が先日こちらで初釜をされたそうで、その際に注文したものを最発注して下さったそうです。

もちろん白餡が緩いので、懐紙で包んで頂きました。

ここで縁に出て一旦トイレ休憩しつつ、中では本席の準備をされていました。

そして12:30から本席。

こちらでも作法を説明して頂きながら。

さらに続き薄。

お茶碗の説明をもちろん毎回伺いますが、基礎知識不足を痛感します。

興味はあるので、そのうち徹底的に勉強してやろうかとも思っていますw

2席終わって13:30頃に。

最後に三友居の御主人からもご挨拶があり、お開きとなりました。

今回はすべて広間で茶室だったので、最後に塵外室のは拝見を希望したら、しっかり見せて下さいました。

全然緊張することもなく、お茶の世界の楽しさを教えて下さったので、非常に参加してよかったです。

そちらを出て、先に掲載した大徳寺 三玄院に直行しています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2022 11/3の拝観報告6 最終(南禅寺 南陽院 本堂 特別公開)

-

写真は、方丈下間、一ノ間と二ノ間。

茂庵を出て、神楽岡通から白川通に出て南下します。

野村碧雲荘の前を通過して、南禅寺の駐輪場に自転車を停めます。

13:05頃にやって来たのが」、塔頭の南陽院です。

今秋、泉屋博古館特別展「木島櫻谷ー山水夢中ー」との連携企画で、木島櫻谷が描いたこちらの本堂の襖絵50面が公開されました。

この日が初日。

一応日程的に何時頃に着けるか不明だったので、15:00のチケットを事前に購入していました。

結果13:00過ぎに着きましたが、チケットは現地でも買えましたし、空いていたのでその場で入れてくれました。

今までは清水焼“瑞光窯” 秋の展示会で秋にお邪魔していたので、お庭は観ていましたが襖絵がちゃんと入っているのは初めてでした。

しかも木島櫻谷のだったんですね。

方丈の5つのお部屋(手前から衣鉢の間、礼の間、室中、檀那の間、書院)の

全部で50面の山水画の襖絵を拝見します。

余白が多く、幻想的な雰囲気なので霧や小雨の画題が多いです。

最後の書院の襖絵は月夜芦江。

しかしいくら探しても襖絵に月がない。

よくよく探したら・・・天袋に満月が描かれていましたw

見つけた時はうれしかったですね。

13日で前期は終わっており、後期が11/23~12/11までなので是非行ってみてください。

13:30頃にこちらを出て自転車で帰宅。

14:00頃から妻と約束のお買い物に出かけました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2022 7/2の拝観報告1(白沙村荘 主屋座敷 ランチ)

-

写真は、主屋の玄関。

7月最初の土曜日です。

この日は午後から予約した件があったので、その前に1つ付属させることにしました。

きっかけは、6/4に京都園芸倶楽部で白沙村荘に久しぶりにお邪魔しました。

その際に頂いたパンフレットに、「事前予約で、主屋の瑞米山の広間で食事が頂ける」とありました。

早速、アマ会のKさん、Tさん、あきさらささんに報告すると、皆さん興味ありでしたので、この日のお昼に予約しました。

食事はランチは税別で4,000円、6,000円、8000円とあり、別途入館料1,300円が必要です。

今回は4,000円のコースでしたので、4,400円+1,300円=5,700円でした。

11:00に門前で集合し、早速主屋へ。

門を入って正面の参観受付の左手をちょっと進んだすぐ右手の玄関から中に入ります。

広間の中は撮影禁止でしたが、主屋の広間の中については本編に追記しています。

お食事は上記の写真のような感じ。

八寸、炊き合わせ、おぼろ豆腐、てんぷら、ご飯にお菓子と

いずれも美味しかったですし、4000円にしては十分な内容でした。

12:00頃まで食事をして、以降は庭園へ。

この日は小間の憩寂庵の躙口は閉まっていましたね。

全体を散策して、僕は12:40頃にこちらを出ました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| « 前ページ | 次ページ » |

-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札

——

-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札

——

-火伏せ・防火(ブログ炎上防止)”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—

---------------

-このブログの見方

22:00に自動更新。

-

22:00は拝観報告。

--タイトルに訪問日時が入っているもの。--

内容は最近の拝観の--主観的な感想です。

----------------------

拝観報告がない時は、本編。

----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。-

内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。

-火伏せ・防火(ブログ炎上防止)”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—

---------------

-このブログの見方

22:00に自動更新。

-

22:00は拝観報告。

--タイトルに訪問日時が入っているもの。--

内容は最近の拝観の--主観的な感想です。

----------------------

拝観報告がない時は、本編。

----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。-

内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。