京都観光のガイドブログです。定番の楽しみ方から特別拝観、さらには年に1度の御開帳まで。

京都観光では最も詳しいです!

Amadeusの「京都のおすすめ」 ブログ版(観光)

下御霊神社(御苑周辺散策7)

-

写真は、拝殿と本殿。

新島旧邸を出て左折し、丸太町通を越えて寺町通を約30m下がった左手に下御霊神社(しもごりょうじんじゃ)の鳥居があります(簡易地図)。

最寄りのバス停は河原町丸太町です。

丸太町通を西へ進み、寺町通を左折した先の左手です。

下御霊神社は上御霊神社と共に、平安時代に政争に敗れ、不遇の死を遂げた貴人らの怨霊を鎮めるために造られました。

有名なのは、桓武天皇の同母弟の早良親王です。

長岡京造営の責任者の藤原種継暗殺の嫌疑で幽閉され、淡路島配流の途中で亡くなりました。

拝観は無料です。

朱塗りの鳥居と神門を潜ると、左手に手水舎があります。

この水は御霊水と云われ、染井の井戸と同じ水脈です。

正面に拝殿、その奥に幣殿と本殿が合体しています。

本殿は聖護院宮の内侍所仮殿を移築したものだそうです。

本殿左手には梅があり、3月はきれいでした。

摂社は境内の右手から天満宮、4つ並んでいるのが斎部社(いんべしゃ)、大将軍社、愛宕社と日吉社。

右手の奥に神物宝庫があります。

本殿の左手奥中央に神明社、右手に八幡社、左手に春日社があります。

表門の左手に猿田彦社と垂加社、さらに右手に稲荷社があります。

山崎闇齋先生関係資料展観

毎年2/22と2/23の11:00~16:00に、垂加神道の創始者である山崎闇齋の資料が拝殿左手の書院で公開されます。

入口で拝観料300円を納めます。

内部は1室で、掛軸などは側面と床の間に、書簡は中央のガラスケースに展示されています。

展示内容は(番号は神社の目録番号)

1:山崎闇齋画像、2:山崎闇齋画像、3:垂加霊社霊号、4:山崎闇齋双親画像、5:山崎闇齋自筆本、6:山崎闇齋自筆本、7山崎闇齋自筆「文会筆録」断簡、8:山崎闇齋自筆七言絶句、9:山崎闇齋書状、10:山崎闇齋像、11:山崎闇齋遺言状、12:友松氏興画像、18:正親町公通短冊、19:正親町公通短冊、23:出雲路信直懐紙、25:浅見絅齋画像、26:若林強齋画像、32:谷重遠消息、34:安井算哲消息、36:門人誓文、特別公開:奉納下御霊社御脇差一腰。

2022/4/23~5/15まで非公開文化財特別公開で、書院にて寺宝が展示されました。

重文 霊元天皇御宸翰祈願文の複製、宸翰御懐紙、御料紙筥、御香爐、宝船画幅(狩野常信作)などが室内に展示されていました。

また屋外の拝殿には大宮御輿や若宮御輿などが展示されていました。

コメント ( 4 ) | Trackback ( )

2020 6/14の拝観報告(二条城 西南隅櫓 あじさい苑)

写真は、西南隅櫓前のあじさい苑。

梅雨入りし、雨がちの週末です。

6/12の京都新聞の朝刊に、二条城の西南隅櫓の前にあじさい苑が出来たとの記事がありました。

土曜日は雨がかなり強かったので、断念。

翌日曜日。

この日も朝から雨でしたが、止み間もありそうだったので、朝1番の8:45から行くことにしました。

自宅を8:30に出て、開城前に到着w

僕の前にはご夫婦連れのお2人がおられるだけでした。

というのも、6/19までは京都府民限定入城となっていたからでしょう。

僕自身もそれ以降になると人が増えそうだと思ったので、この週末に行くことにしました。

入城券だけを購入し、西南隅櫓前に直行。

写真のように、西南隅櫓前はきれいに整備されていました。

苑路もきれいな白砂で、あじさいやガクアジサイもほぼ満開で、きれいでした。

しばらくは誰もいない状態で写真撮影。

やがて先程のご夫妻が来られました。

お互い邪魔にならないように撮影して、最後は清流園の方をまわって、9:10頃に帰宅しました。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 2 ) | Trackback ( )

新島旧邸(御苑周辺散策6)

写真は、外観。

梨木神社から寺町通を南下します。

左手にある木の立派な門は、鴨沂高校です。

これを超えた左手に「新島旧邸」があります(簡易地図)。

直接行く場合は、河原町丸太町が最寄のバス停です。

丸太町通を進み、寺町通を約200m北上した右手にあります。

公開日が限られており、

通常公開(お庭から内部を拝見する)

3月~7月、9月~11月の火・木・土曜日で、祝日とGWは閉館。

特別公開(建物の中に入れる)

3月20日~22日(卒業式)

4月1日~5日(春の特別公開)

7月28日、8月4日(オープンキャンパス)

10月1日~5日(秋の特別公開)

11月10日(ホームカミングデー)

11月29日(創立記念日)

です。

入場料は無料です。

2階建ての母屋と、平屋の離れにあたる附属家があります。

母屋には、応接間、居間や書斎などがあり、いずれも和洋折衷になっています。

畳の床や床の間があるのに、照明はランプで、窓の外には板張りのベランダがあったりします。

台所も土間を板張りにして、流しを置いている隣に“おくどさん”があります。

このような折衷が自然な美しさを醸し出していると同時に、実用的であったのだろうと推察されます。

附属家には歴史などが展示されています。

建物もきれいな上に、無料なので、お近くを通られた際は立ち寄ってみてください。

御苑周辺散策7へ

洛中の索引へ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 6 ) | Trackback ( )

梨木神社(御苑周辺散策5)

-

写真は、紅葉の本殿。

梨木神社(なしのきじんじゃ)の場所は、京都御苑の東端の清和院御門を出た左手にあるので、寺町通沿いです(簡易地図)。

アクセスは、前回の廬山寺と同じです。

・寺町丸太町から丸太町通を北上する(最寄りのバス停は、河原町丸太町)

・寺町今出川から今出川通を南下する(最寄りのバス停は、河原町今出川)

・京都府立医大病院前でバスを下車し、広小路通を京都御苑に突き当るまで進んだ(寺町通)清和院御門の右手

・京都御苑からは、清和院御門を出た正面の道が広小路通です。この左手

にあります。

幕末の公家、三條実萬(さねつむ)、三條実美(さねとみ)をお祀りしています。

拝観料は無料です。

鳥居を入って参道を進むと、まず左手に社務所、右手に能舞台の棟があります。

さらに先に進んだ左手に茶室の虚中庵があります。

参道の正面突き当たりに本殿、本殿の手前の左手に手水舎があります。

ここの手水舎が、非常に有名な“染井の井戸”です。

醒ヶ井、県井とともに京都の三名水の1つで、唯一現存するものです。

甘くまろやかな味であると云われています。京都迎賓館のお庭の水は、この染井の井戸の水を引いているそうです。

ここはいつも、数人の方がペットボトルなどで水を汲んでおられます。

また、ここは“萩の宮”とも云われ、参道に萩の花が咲き乱れます。

9月の第3日曜日には萩まつりが行われています。

萩まつりの際のお茶席は、10:00からです。

お茶券はお茶だけなら800円、記念のお皿付きなら1500円です。

社務所脇の玄関から入ります。

正面に30畳以上もあるお座敷での立礼席です。

普通にお手前されますが、懐紙や菓子切りがなくても大丈夫。

全くお作法を知らない方が来られることも想定されているので、気楽に行かれるといいでしょう。

能舞台

2015年10/8~10/12 10:00~16:00まで創建130周年記念 社宝展が能舞台の棟で開催されました。

拝観無料でした。

能舞台の棟に入り記帳します。

内部は左奥付けで能舞台が設えてあるので、橋懸かりがありません。

内部には

三條実萬像、三條実美像

三條実萬、三條実美の書

八月十八日の政変の絵巻物

など

が展示されていました。

Caffee base Nashinoki

かつてはお茶室の虚中庵で月釜がありましたが、コロナ禍辺りからなくなりました。

そして2022年からこちらにCaffe base Nashinokiというカフェが出来ました。

正面のかつては月釜の待合だった棟に店舗があり、そちらで購入します。

前のお庭で頂くか、冬は寒いので虚中庵が解放されます。

開放されるのは丸窓のある手前の8畳間で、床の間のある奥の8畳間もありあすがこちらは拝見するだけです。

また事前に予約しているとコーヒーコースを3,500円で頂けます。

場所はコーヒーを買う棟の右側で、床の間の前にあるカウンターで頂きます。

いろいろな豆をいろいろな抽出法で頂けます。

約1時間です。

コメント ( 11 ) | Trackback ( )

廬山寺2 特別拝観 元三大師堂(御苑周辺散策4)

写真は、元三大師堂

2012年秋、2015年春の非公開文化財特別公開で、元三大師堂内部の公開がありました。

また1/3と9/3は、終日元三大師堂内部に入ってお参りが出来ます。

玄関から入って左手にある受付の裏手の廊下から元三大師堂に向かいます。

ですから廊下伝いに、本堂の裏手から入ることになります。

内部は外から見たままの大きさで、天井が二重の格天井でした。

堂内の正面奥に元三大師坐像、その御前立に鬼大師像がありました。

元三大師はその強い法力のため、鬼に化け宮中の疫病を退散させたなどの伝承があり、鬼大師や角大師の護符で厄除けしたりします。

またその左手には、明智光秀の念持仏である地蔵菩薩像もありました。

どうやら延暦寺が焼き打ちになった際に、天台宗系であった当寺も標的になりかけたところ、正親町天皇の勅命で難を逃れたそうです。

その際に織田側の窓口に光秀がなったのが縁のようです。

他に慈恵大師筆遺告(国宝 東博寄託)や、木造如意輪観音半跏像(重文 京博寄託)などもあります。

御苑周辺散策5へ

洛中の索引へ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

廬山寺1 通常拝観(御苑周辺散策3)

-

写真は、桔梗の咲く源氏庭

廬山寺(ろざんじ)の正式名称は、廬山天台講寺です。

アクセスは、前回の清浄華院と同じです。

・寺町丸太町から丸太町通を北上する(最寄りのバス停は、河原町丸太町)

・寺町今出川から今出川通を南下する(最寄りのバス停は、河原町今出川)

・京都府立医大病院前でバスを下車し、広小路通を京都御苑に突き当るまで進み(寺町通)右折した先の右手

・京都御苑からは、清和院御門を出た正面の道が広小路通です。これを左折した先の右手

にあります。

ここが有名なのは、紫式部の邸宅跡で、源氏物語が執筆された場所だからです。

門を入った正面に元三大師堂があります。

元三大師堂の右手奥に、本堂への入口があります。

本堂の拝観料は500円です。

本堂の内陣には阿弥陀三尊像がお祀りされており、両脇の間には源氏物語に縁のある絵巻物や書簡が展示されています。

本堂の正面にある前庭が、源氏庭です。

白砂と苔のコントラストがきれいです。

またお庭には紫式部顕彰碑もあります。

6月~9月はお庭の桔梗の花が、秋は紅葉がきれいで、節分には“鬼の法楽”が有名です。

またここには秀吉が築いた御土居(洛中と洛外を分けた城壁)の東端になり、その石碑もあります。

つまり、当時はここから東は洛外だった訳です。

来られるなら、隣の「梨木神社」の萩まつりと同時訪問か節分がいいのではないでしょうか。

2020年に大河ドラマの麒麟に合わせて、明智光秀の念持仏が公開されました。

本堂の1番奥の間にあり、大きな岩屋のようなお厨子の中央に地蔵菩薩像、左手下と右手下に脇侍の不動明王像と毘沙門天像がお祀りされていました。

また同時に正親町天皇女房奉書(重文)も手前の間に展示されていました。

コメント ( 2 ) | Trackback ( )

清浄華院(御苑周辺散策2)

ー

写真は、御影堂(左)と是心堂(右)。

盧山寺のさらに北隣りに清浄華院(しょうじょうけいん)があります。

浄土宗の7大本山の一つで、京都にある他の本山は金戒光明寺と百萬遍知恩寺で、知恩院は総本山です。

場所は、寺町通沿いの丸太町と今出川の間にあります(簡易地図)。

よって、

・寺町丸太町から丸太町通を北上する(最寄りのバス停は、河原町丸太町)

・寺町今出川から今出川通を南下する(最寄りのバス停は、河原町今出川)

・京都府立医大病院前でバスを下車し、広小路通を京都御苑に突き当るまで進み(寺町通)右折します。廬山寺前を通過した右手

・京都御苑からは、清和院御門を出た正面の道が広小路通です。これを左折した先の右手

にあります。

通常拝観

まずは通常拝観で、拝観料は無料です。

表門から入りますが、左手には勅使門もあります。

表門を入ると左手に御影堂(大殿)、正面右に大方丈、右手に小方丈と阿弥陀堂があります。

御影堂と大方丈は真新しい是心堂で繋がっています。

御影堂は通常でも入れます。

内陣中央には法然上人像があります。

内陣右手奥には上段の間になっています。

そこには清和天皇などの位牌が、また内陣左手奥には不動明王像がお祀りされています。

通常はここまでです。

涅槃会

2/1~2/15まで御影堂の左手に海北友賢の作の涅槃図が掛かっています。

2/1~2/15まで御影堂の左手に海北友賢の作の涅槃図が掛かっています。

中央下に猫がいるのが特徴です。

特別拝観

2011年は春の非公開文化財特別公開、2012年、2014年の秋にも公開がありました。

拝観料は800円で御影堂の後、是心堂へ。

ここでは重文の泣不動縁起絵巻や“不動明王立像”などの寺宝が展示されていました。

また是心堂の奥の部屋には平成24年に国宝に指定された、絹本著色 阿弥陀三尊像が展示してありました。

そして、大方丈へ。

大方丈の中央には阿弥陀三尊像がお祀りされていました。

さらに奥の小方丈へ。

小方丈ではお土産ものの販売がされていました。

この小方丈の左側に中庭の光明遍照の庭があり、奥には茶室の清華亭がありました。

非公開文化財特別公開の際には、清華亭での呈茶があります。

小方丈から廊下伝いに茶室へ。

2畳の水屋から1畳の廊下を経て、2畳の間へ。

この左手に3畳台目の小間になっています。

貴人口からは光明遍照の庭が見えています。

小方丈を経て外に出ると、阿弥陀堂の横です。

除夜の鐘

12/31は23:30から御住職のお勤めの後、お寺の方に続いて一般参加で撞きます。

108回以上でも、行けば撞けます。

撞いた後は、本堂でお参り。

さらに是心堂でおぜんざいの振る舞いがありました。

コメント ( 4 ) | Trackback ( )

京都迎賓館3 特別公開 滝の間、水明の間(京都御苑散策16 最終)

写真は、呈茶が行われた夕映えの間。

滝の間や水明の間は通常は非公開です。

しかし特別なイベントで公開されることがあります。

菊花彩る重陽のおもてなし

2017年9/4(月)と9/5(火)に上記イベントが開催されました。

今までのような内部の参観に加えて、能の鑑賞や呈茶などを体験する企画です。

9/4は12:30~14:30、15:00~17:00の2回、9/5は10:00~12:00、12:30~14:30、15:00~17:00の3回あり、それぞれ定員が120名。

事前予約制で、参加費は1人10,000円でした。

9/5の10:00の回に参加しました。

受付は9:30~で、西門から入ります。

地下に入り、金属探知器のチェックを受け、券売機でチケットを購入します。

大きな荷物はロッカー預けます。

そのまま地下で注意事項を聞いて、スロープを上がり正面玄関から入ります。

玄関から右へ。

最初は聚楽の間、夕映えの間などをスルーして、藤の間に入ります。

ここに全員まずは集まって、金剛流の枕慈童を30分観賞しました。

その後10:30からは4班に分かれて、内部見学と呈茶です。

うちの班は桐の間→滝の間(初公開)→和舟→正面玄関→聚楽の間→夕映えの間(立礼席20分 茶碗は北大路魯山人作)→廊橋から庭園→藤の間で、12:00頃に終わりました。

滝の間

桐の間の奥にあります。

22畳の書院造りの間で、昇降式のテーブルが下にあり10名ほどの会食などで使われるそうです。

滝の間の前庭には、その名の通り庭園には大きな滝があります。

通常滝と言えば、一筋の流れ落ちてくるイメージですが、こちらの滝は巨石の上よりお盆から水があふれ出るように大小5つぐらいの筋になって流れ落ちます。

巨石の右手の方は水量の多い、豪快に流れ落ちる滝が3つほど、左手の方は苔むした斜面を伝い落ちるような滝になっており、見飽きることがなかったです。

プレミアムガイドツアー

2020年8月の平日8日間、参観料5000円でプレミアムガイドツアーがありました。

通常の公開+桐の間の内部+滝の間+水明の間の公開でした。

水明の間

通常公開の和舟の奥にある廊下を進んだ先にあります。

次の間を経て中に入ります。

小泉首相とブッシュ大統領の首脳会談に使われた部屋で、水をテーマにしています。

池の水が下まで入り込み、釣殿のようになっています。

天井は船底天井で、ライトのオブジェは京指物の枠に美濃和紙が張ってあります。

床の敷物 緞通(だんつう)には、扇のような波を描いた青海波(せいがいは)文様ですが、ところどころ縁が切り込まれ立体的になっています。

また襖には梅、桜や紅葉が立体的に刺繍されており、光が当たるとさらに輪郭が引き立ちます。

洛中の索引へ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 2 ) | Trackback ( )

京都迎賓館2 藤の間、桐の間(京都御苑散策15)

写真は、桐の間

次は藤の間で、大きな洋式の晩餐室です。

入った正面に綴れ織の大きな絵(3.1m×16.6m)があります。

藤をはじめ、39種類の花が描かれています。

また部屋の左手には舞台があり、来賓に琴や能が披露されます。

そしてこの舞台の扉には截金の装飾がされています。

次は順路では裏口に回って桐の間に入ります。

ここは和室の大広間ですが、さすがに掘炬燵式です。

部屋の土壁には、かつては公家の旧宅であった現地から出土した聚楽土を使用しているそうです。

また畳の中央には黒い線がうっすら見えます。

これは中継表といい、イグサ1本で横断できるところを2本用い、イグサのいいところだけを使用する贅沢な仕様だそうです。

釘隠しなど至る所に“五七の桐文”が見られ、これは日本政府の紋章です。

順路ではこの後に桐の間の玄関から外へ出ます。

ここまで来ると、玄関から”コ”の字に下から反対まで来たことになります。

外に出ると中央に大きな池があり、庭園が拡がります。

池の中央に廊橋が架かり、この橋を渡り玄関のある反対側に戻ります。

この池の水は“染井の井戸”と同じ湧水だそうです。

庭園の奥には、参観の対象ではないですが宿泊の施設があるそうです。

廊橋は船底天井になっており、両端の天井にはトンボと鈴虫、蝶とコオロギが透し彫りされています。

廊橋を渡った右の奥には、船遊びをするための船着き場である和舟があります。

廊橋を渡り左手に進むと、元の玄関に戻ります。

迎賓館の南半分が参観でき、約30分の行程です。

最後にまた地下駐車場に戻ると、記念グッズも売っています。

京都御苑散策16へ

洛中の索引へ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

京都迎賓館1 聚楽の間、夕映えの間 (京都御苑散策14)

写真は、桐の間からの庭園。

2015年までは公開は夏の一時期に申し込み抽選でしたが、2016/7/21(木)~通年公開開始になりました。

まずは8/28まで(水曜日は休館)。

9月以降は外交行事に支障のない範囲で公開されます。

事前申し込みが1300人、当日受付が700人。

入館料は大人1000円、中高生500円です。

参観

指定時間に南門に到着し、参観証を確認され中に通されます。

地下駐車場へのスロープを下りていき、下りた先が特設の参観受付です。

まず手荷物検査(中を開けて見られます)と、空港の搭乗口のような金属探知機をくぐります。

参観証と身分証を提示し照合の上、参観証と交換にパンフレットと参観プレートをくれます。

その先にロッカーがあり、パンフレットとカメラ以外はすべてこのロッカーに入れることを義務づけられます。

向かい側のスロープを上がり、いよいよ正面玄関に出ます。

セキュリティーは厳しく、撮影可なのは玄関~桐の間までで、それ以外は厳しく制限されます。

正面玄関で備え付けのスリッパに履き替え、この先から撮影許可がおります。

玄関を入ると、長い廊下があります。

右手に進むと聚楽の間で、ロビー溜り、いわゆる随員の待合です。

椅子には京指物の技法が取り入れられているそうです。

次は夕映えの間で大会議室です。

入口は北側にあり、南側には白砂の坪庭、東面には比叡山に月が照り、西面には愛宕山に夕日が沈む絵が壁一面(2.3m×8.6m)を彩ります。

またこの側面は可動式で、内部に向かって動きます。

すると両端に部屋ができ、3分割し、比叡の間、愛宕の間として利用することも可能だそうです。

京都御苑散策15へ

洛中の索引へ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 1 ) | Trackback ( )

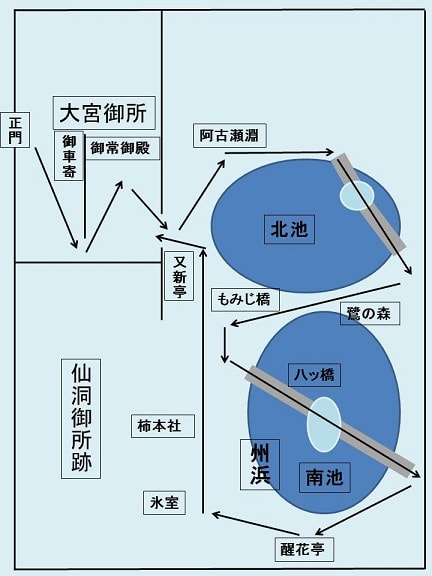

仙洞御所2 南池 (京都御苑散策13)

-

写真は南池、州浜と桜の馬場の満開の桜。

南池の最初は八つ橋です。

中島への橋で、藤棚になっています。

鷺の森の方には約2mの雄滝が遥かに望みます。

中島には水戸家から奉納された雪見灯篭があります。

中島を渡り南池の南端にある茶室の醒花亭(せいかてい)に来ます。

稲妻型の違い棚など意匠にも凝っています。

ふくろうの手水鉢、銭型の蹲踞や加藤清正献上の朝鮮灯籠があります。

南池の州浜に沿った道が桜の馬場で、一升石11万1千個を100mに渡って敷き詰めたきれいな州浜に桜が咲くため、そう云われています。

南池に池岸の広大な州浜、そこに咲く桜はきれいでした。

次は氷室で、冬の氷を夏にかき氷にできるよう保存した石室の跡です。

さらに柿本社へ。

歌人、柿本人麻呂を祀ったお社です。

この左手の松林がある場所に、本来は仙洞御所の御殿があったそうです。

南池から北池に戻ってきます。

最後に茶室の又新亭(ゆうしんてい)で、近衛家から献上されたものです。

これで元に戻り終了です。

春もきれいでしたが、ここのベストは紅葉だそうです。

やはり御所・離宮は手の入れ方がきっちりしており、きれいです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

仙洞御所1 大宮御所 北池 (京都御苑散策12)

-

写真は、紅葉の北池周辺。

かつては事前予約での参観だけでしたが、2016年から枠に空きがあれば、当日受付で参観できるようになりました。

正門で参観証を提示して中に入ると狭い待合室があり、参観前にDVDで案内があります。

これは御所・離宮参観ではどこでも同じです。

全周1kmで約1時間の行程です。

仙洞御所の建物は江戸時代の焼失以後再建されておらず、お茶室と庭園があるのみで現在ある建物は大宮御所です。

まずは大宮御所の御車寄(おくるまよせ)で玄関です。

次は御常御殿とその前庭の南庭です。

御常御殿の内部は洋式で、今でも天皇陛下や国賓の宿泊に使うそうです。

南庭には、紅梅・白梅、竹林、松が植樹され、松竹梅の庭と云われています。

次に御庭口門を潜って広大な庭園に出ます。

庭園の池は北池と南池に分けられ、境界は紅葉谷の掘割で分けられています。

北池の周りを散策します。

まずは阿古瀬淵(あこせがふち)の六枚橋を渡ります。

ここに紀貫之の邸宅跡の石碑があります。

さらに進むと中島の森の鷺の森です。この辺りの苔も非常にきれいです。

中島からもみじ山の方を見ると、春には桜が咲きます。

もみじ橋を渡るともみじ山で、ここの紅葉は非常にきれいだそうです。

ここまで来ると南池が見えます。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

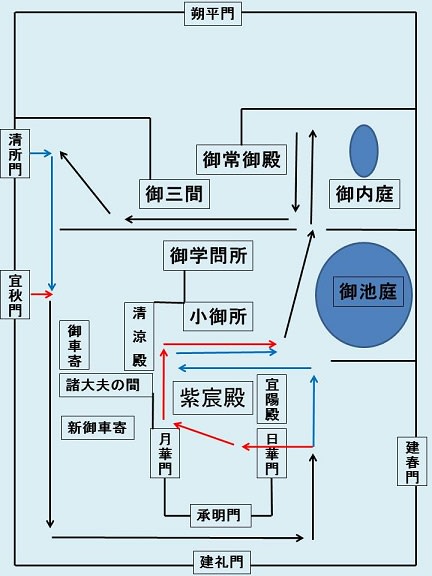

京都御所2 庭園 (京都御苑散策11)

写真は、御内庭

紫宸殿の前を通過して、清涼殿に来ます。

平安時代の天皇の日常生活の場です。

紫宸殿の後ろを通り、広い御池庭に出ます。

大きな池を中心とした巨大な回遊式庭園が右手に拡がり、雄大かつ優美です。

左手は手前から、小御所、蹴鞠の庭、御学問所があります。

小御所は皇太子の元服や将軍との謁見に使われていました。

また明治維新での王政復古の大号令の後の小御所会議が行われました。

さらに進むと御内庭があり、御池庭より小さいです。

左手には御常御殿があります。

室町時代以降の天皇の日常生活の場で、次に天皇の居間であった御三間(おみま)があります。

最後に休憩ができる広場に出ますが、春はここの桜が見事です

一般参観は以上で、これらを自由にまわれますが説明はありません。

予約参観は、引率者の説明付きですが団体行動です。

また入口が清所門なのと、(A)から小御所までのコースが違います。

一般参観が赤、予約参観が青、黒は共通のルートです。

予約参観では日華門には入らずに紫宸殿の後ろを通り、清涼殿へ。また紫宸殿の後ろを戻り小御所になります。

35分コースではこの清涼殿までの往復がカットになります。

予約参観では、紫宸殿の直前まで行けないのが残念です。

京都御苑散策12へ

洛中の索引へ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

(赤が一般参観時、青が予約参観時、黒は共通の参観ルート)

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2020 5/31のテイクアウトランチ(焼肉矢澤)

写真は、上カルビ焼肉弁当 2000円。

日曜日です。

今日のテイクアウトランチは、お店から探しました。

以前から四条烏丸、正確には綾小路通東洞院東入にある焼肉矢澤さんが美味しいと聞いていました。

しかし次男の通塾や宿題が増えてきたこと、さらに今回のコロナ禍で外食に行けなくなっていました。

そこで「テイクアウトでまずは」と思い、今回探してピックアップしました。

HPを見ると、テイクアウトも何種類かありましたが、予算的にも1番リーズナブルな上カルビ焼肉弁当 2000円にしました。

家まで配達してくれます。

お肉が非常に柔らかく、ナムルやキムチもあってよかったです。

特に中2の長男は絶賛でした。

中学生男子は、お肉が好きですもんねw

僕的にも期待を全く裏切らない一品でした。

こちらも昨日同様、いつかはお店に行きたいですね。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| 次ページ » |

-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札

——

-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札

——

-火伏せ・防火(ブログ炎上防止)”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—

---------------

-このブログの見方

22:00に自動更新。

-

22:00は拝観報告。

--タイトルに訪問日時が入っているもの。--

内容は最近の拝観の--主観的な感想です。

----------------------

拝観報告がない時は、本編。

----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。-

内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。

-火伏せ・防火(ブログ炎上防止)”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—

---------------

-このブログの見方

22:00に自動更新。

-

22:00は拝観報告。

--タイトルに訪問日時が入っているもの。--

内容は最近の拝観の--主観的な感想です。

----------------------

拝観報告がない時は、本編。

----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。-

内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。