VISAC最強神話ここに始まる

薄雲でハッキリしないが晴れていたのでVC200Lの実写テストを強行!

但し画像処理は最小限です。

まず、

フリップミラーの付け根(2インチスリーブ固定部)のガタガタにより、

撮影ごとに光軸が激しく動いています。

光軸センターに無いと中央集光せずに写野の端っこが明るくなったりします。

また、片側だけ周辺部で星が伸びて写ります。

|

+->しかしながら、光軸が合っていると・・・

このように写ります。

M66 , ISO800 , 4X60S = 240sec Total (右端はM66)

以下は光軸がアチコチ動き回った結果、一部で星が伸びています。

M37 , ISO1600 , 60sec 1カット画

M81 , ISO800 , 4X60S = 240sec Total

M82 , ISO400 , 4X60S = 240sec Total

M51 , ISO800 , 4X60S = 240sec Total

本日の結果より、VISACは光軸が合っていれば最強の縮小コリメーターと

言えるのではないでしょうか。スバラシイ!

もう一つの可能性としてこんなこともやってみました。

NGC2392 エスキモー星雲 等倍切出し, 14X30S = 420sec Total

エスキモー星雲の視直径は木星と同じ42"角程度です。

わずか7分の総露光ですが、結構イイ感じではないでしょうか。

だって、コンデジ LX7 で撮ったお気楽撮影なのですから!

<共通データ>

---------------------------------------------------

撮影日時:2014年3月21日

撮影地:飯能市郊外で庭撮り(標高200m)

星空指数:30点

シーイング:4/5

気温:5℃

カメラ:Panasonic DMC-LX7

撮像鏡筒:Vixen VC200L

縮小コリメート用アイピース:PHOTN25mm ( 60°)

フィルタ:ORION SkyGlowFilter 1.25"

ダーク画像:カメラが毎カットごとに自動取得

フラット画像:無し

フラット用ダーク画像:無し

赤道儀:TS-90S

ガイド:ノータッチトラッキング

画像処理:cs5 , SI7

----------------------------------------------------

----- 2014/03/22 追記 -----

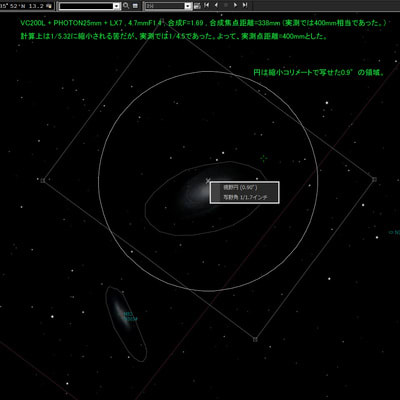

PHOTN25mmの真の写野は↓のようになっています。

今回の実写では主点位置が合っていないようです。

VC200L + PHOTON25mmは初めての組合わせのため、星像を見て決めましたが、

間違っているようです。昨年A80M + PHOTN25mmで撮った1枚画を貼っておきます。

M27 , A80M + PHOTON25mm + LX7 , 4.7mmF1.4 , ISO800 , 125sec1カットのみ

こういう感じで写らないとウソだと思います。

薄雲でハッキリしないが晴れていたのでVC200Lの実写テストを強行!

但し画像処理は最小限です。

まず、

フリップミラーの付け根(2インチスリーブ固定部)のガタガタにより、

撮影ごとに光軸が激しく動いています。

光軸センターに無いと中央集光せずに写野の端っこが明るくなったりします。

また、片側だけ周辺部で星が伸びて写ります。

|

+->しかしながら、光軸が合っていると・・・

このように写ります。

M66 , ISO800 , 4X60S = 240sec Total (右端はM66)

以下は光軸がアチコチ動き回った結果、一部で星が伸びています。

M37 , ISO1600 , 60sec 1カット画

M81 , ISO800 , 4X60S = 240sec Total

M82 , ISO400 , 4X60S = 240sec Total

M51 , ISO800 , 4X60S = 240sec Total

本日の結果より、VISACは光軸が合っていれば最強の縮小コリメーターと

言えるのではないでしょうか。スバラシイ!

もう一つの可能性としてこんなこともやってみました。

NGC2392 エスキモー星雲 等倍切出し, 14X30S = 420sec Total

エスキモー星雲の視直径は木星と同じ42"角程度です。

わずか7分の総露光ですが、結構イイ感じではないでしょうか。

だって、コンデジ LX7 で撮ったお気楽撮影なのですから!

<共通データ>

---------------------------------------------------

撮影日時:2014年3月21日

撮影地:飯能市郊外で庭撮り(標高200m)

星空指数:30点

シーイング:4/5

気温:5℃

カメラ:Panasonic DMC-LX7

撮像鏡筒:Vixen VC200L

縮小コリメート用アイピース:PHOTN25mm ( 60°)

フィルタ:ORION SkyGlowFilter 1.25"

ダーク画像:カメラが毎カットごとに自動取得

フラット画像:無し

フラット用ダーク画像:無し

赤道儀:TS-90S

ガイド:ノータッチトラッキング

画像処理:cs5 , SI7

----------------------------------------------------

----- 2014/03/22 追記 -----

PHOTN25mmの真の写野は↓のようになっています。

今回の実写では主点位置が合っていないようです。

VC200L + PHOTON25mmは初めての組合わせのため、星像を見て決めましたが、

間違っているようです。昨年A80M + PHOTN25mmで撮った1枚画を貼っておきます。

M27 , A80M + PHOTON25mm + LX7 , 4.7mmF1.4 , ISO800 , 125sec1カットのみ

こういう感じで写らないとウソだと思います。