四日市幼稚園の沿革

「春は菜の花やレンゲ畑の風に吹かれて海山道さんや垂坂山に遠足に出かけた。」椙山満著“四日市市史より

昭和28年10月11日 415名の児童で行われた運動会 北条グランドと思われる

昭和28年10月11日 415名の児童で行われた運動会 北条グランドと思われる

「・・・5月には伊倉のいちご狩りに、七夕は笹の飾り物。夏は午起の潮干狩り。秋の運動会は第五小学校の校庭を使わせてもらう。年の瀬が来ると玉柳に初日の出や福の神や打ち出の小槌がヒラヒラぶら下がって,子供なりにも年末のあわただしさを感ずるなど、四日市幼稚園の頃の私にとって日々は、魔法の筆で彩られた双六の絵のように、楽しく続いて行ったものであった。」昭和八年卒・椙山 満

①.遡ること、明治28年10月1日 幼児が小学校へ入るための予備教育の必要性が町民の間に高まり、これに応えて新丁 不動寺の一部を借用して四日市町立幼稚園が設立された。東海地区では最初の公立幼稚園だった。

②.明治30年8月1日。園児の増加で、旧市役所の西側の四日市裁縫女学校内に移転。ところがこの建物が不十分であったため明治32年4月から約1年間休園となる。

③.翌年の明治33年5月、改築された園舎にて再開。既に四日市は市制が敷かれており、市立四日市幼稚園としての再出発となる。

④.明治37年6月4日、旧市役所東に開校の四日市市立高等女学校(現:四日市中部西小学校)の東北隅に新築移転する。

⑤.益々の園児増加で、高等女学校の北側へ新築移転。

⑥.大正13年9月20日。大正の好景気で園児は増加、第五小学校(現:中央小学校)の敷地内に園舎を建てて移転した。大正15年4月22日。「幼稚園令」が施行され、保育五項目(遊戯・唱歌・談話・手技・観察)が取り入れられ保育は充実した。

⑦.昭和20年6月18日 空襲による園舎消失のため一時閉鎖

<空襲の夜>昭和20年6月18日午前0時30分頃、空襲警報が発令された。この時、焼夷弾の中、園に到達した職員は2名。壹岐園長と共に重要書類を運び出すが、火の手は園舎に広がり、職員は避難させて防火を続けた園長は、遂に殉死された。

昭和21年3月 終戦直後の卒園式 幼稚園の前にあった誓いの御柱にて

昭和21年3月 終戦直後の卒園式 幼稚園の前にあった誓いの御柱にて

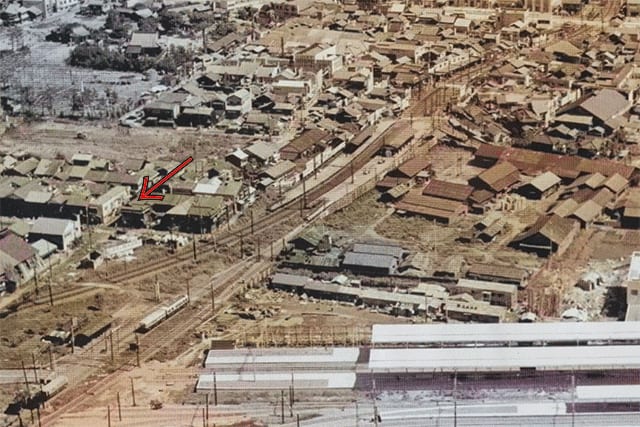

⑧.昭和21年3月1日、諏訪公園北西の演武場跡を借りて園児32名で再開。27年には入口に2階建て保育室を増設している。

昭和33年の春の遊戯会

昭和33年の春の遊戯会

⑨.消防署北側へ移転、令和7年の閉園まで続く。

よく読み聞かせていただいたキンダーブック(昭和30年~34年の本 平田正男氏蔵)

よく読み聞かせていただいたキンダーブック(昭和30年~34年の本 平田正男氏蔵)

明治28年に造られた幼稚園は、空襲で一時閉鎖されたものの、入園希望者は、大正から昭和にかけて増加の一途を辿り、移転と新築を繰り返している。立地に恵まれた街の子であればこそ通園が出来た。しかし、児童の減少と保育所の増加に太刀打ちは出来ず閉園となった。園児の通園圏は狭く、必死でバスの送迎をする私立保育園には叶わなかった結果だと思う。 四日市市史 ふるさと点描 椙山 満氏著より