昭和30年前後 辻写真館の辻俊文さんは 諏訪駅が無くなる頃の風景を写真として残して行かれました。百数十枚の写真をお預かりし、データ化しました。それが、四日市の昔を知りたいと思うようになったきっかけです。ブログで公開を始めたのは、それから10年ほど経ってからです。

この写真も、その1枚でした。画面左上の家屋の建て方がヒントです。いつ頃の何処の風景でしょうか?

昭和30年前後 辻写真館の辻俊文さんは 諏訪駅が無くなる頃の風景を写真として残して行かれました。百数十枚の写真をお預かりし、データ化しました。それが、四日市の昔を知りたいと思うようになったきっかけです。ブログで公開を始めたのは、それから10年ほど経ってからです。

この写真も、その1枚でした。画面左上の家屋の建て方がヒントです。いつ頃の何処の風景でしょうか?

昭和27年、会場内を三重交通(八王子・内部線)の車両が横断しています。その写真が「目で見る四日市の100年」に掲載されていました。

少し離れて車両がもう一台見えますが、どうなってるんでしょうね?

少し離れて車両がもう一台見えますが、どうなってるんでしょうね?

カメラは北向きに撮られています。中央の黒い建物は川村鉄工所で、ここにオカダヤ(その後 ジャスコ)が建つことになります。博覧会ゾーンは柵で仕切られ、左(西側)には写真組合の販売所が出ています。

上の写真は、八王子線の『八』の字あたりになります。

こどもの国入口 その向こうに木下サーカスが立ちます。

こどもの国入口 その向こうに木下サーカスが立ちます。

この他、会場には、農機具博覧会にふさわしい展示棟が並びます。

農業参考館線路より東です

農業参考館線路より東です

農業原動機館

農業原動機館

農機具の実演もありました。近代的農業には程遠く 牛さんが出演しています。

農機具の実演もありました。近代的農業には程遠く 牛さんが出演しています。

この写真も東側会場かな?と思われます。お寿司やビールの販売所が見えます。戦後からの立ち直りの真っ最中で、この頃から、人糞肥料からか化学肥料へと変わる時代になります。人糞肥料で育った野菜を食べるため、小学校では、回虫駆除に海人草を飲まされました。「かんにんそう!」と云っては鼻をつまんで飲み込んでおりました。昭和27年に博覧会が終了した跡地は、昭和31年の新しい駅の完成に向け、中央道りが整備されていきます。

講和記念博覧会出展の木下サーカスでした。ななし?の権兵衛さん 残念でした!

中部日本産業化か新日本産業か?マ、どっちでもええか

中部日本産業化か新日本産業か?マ、どっちでもええか

講和記念博覧会は、昭和27年3月、未完成の中央70メートル道路を中心に開催され、全日本農機具・新日本産業 講和記念大博覧会と命名されました。

講和記念博覧会 いよいよ開幕

2020年4月24日のブログ記事一覧-花の四日市スワマエ商店街

講和記念博覧会 正門の賑わい

2020年4月25日のブログ記事一覧-花の四日市スワマエ商店街

講和記念博覧会 産業ホール館

2020年4月27日のブログ記事一覧-花の四日市スワマエ商店街

講和記念博覧会 講和記念館

2020年4月28日のブログ記事一覧-花の四日市スワマエ商店街

講和記念博覧会 呼び物のアトラクション

2020年4月29日のブログ記事一覧-花の四日市スワマエ商店街

講和記念博覧会 四日市パノラマ

2020年5月1日のブログ記事一覧-花の四日市スワマエ商店街

講和記念博覧会 アメリカンホール

2020年5月2日のブログ記事一覧-花の四日市スワマエ商店街

会場を横断する“室山・八王子線”の西側ゾーン、現在の近鉄四日市駅周辺を会場として“子供の国”“サーカス”“ジャングル館”等が配置されていました。時間がないので つづく

時代は随分古そう。サーカスが四日市に来た!キグレサーカスや木下サーカスは、お祭りのときになると、諏訪公園でも興行していた。入場券を払ってテントの中をぐるりと回っていくと、座布団を1枚いくらかで貸していた。嫌とは言えず追加料金を払う。これってインチキやね!と思いつつ・・・。この写真は何時の何処でしょう?

本日夕刻、滋賀県からおいでの若者が『きつねに騙された話を調べているが、昔の四日市にはないか?』と聞きにみえた。『酔っぱらった男が、きつねに騙されて気持ちよく入っていたお風呂が、朝になって気が付くと「肥溜め」だった』そんな話をしたら、若者は“肥溜め”を知らない。化学肥料が普及する以前は、畑のあちこちに肥溜めがあった昭和30年代以前。時代を感じました。

狸に騙された話「おふくさん 前編」

2024年3月20日のブログ記事一覧-花の四日市スワマエ商店街

狸に騙された話「おふくさん 後編」

写真は、辻写真館さん前、諏訪劇場北の辻を西へ進む比丘尼町の大名行列の様子です。昭和32年9月27日四日市祭りの日、大名行列が辻さん店舗前を通過しました。昔から続けられていた 四日市祭りの大名行列は、上りの久六町と下りの比丘尼町がありました。

久六町の大名行列は江戸への行列を模したもの。行列の最後に「頼朝さん」と称する馬上に乗った少年武者が加わった。片足を軸先にして、もう一方の足を前に大きく上げてから進む姿が比丘尼町とは異なった。足を前へ上げる姿で江戸へ早く行きたいという気持ちを表したという。昭和20年の戦災で焼失。

久六町の大名行列

久六町の大名行列

比丘尼町の大名行列は、駕籠が加わり、傘飛ばしの芸が披露された。片方の膝を曲げて、もう一方の足を後ろへ上げてから前へ進む。足を後ろへ上げる形で、江戸に名残りが惜しいという気持ちを表したものであるという。四日市の大名行列は、昔の姿を良く伝えていると、当時から評判であり。名古屋や横浜など各地の催しなどに出かけることが多くあったという。前田賢治氏著“四日市祭”より

比丘尼町の大名行列

比丘尼町の大名行列

戦災による消失で、久六町の大名行列復興が叶わなかったと思われ、昭和38年5月新町名・住居表示が施行され比丘尼町と九六町の表示は姿を消すこととなります。

昭和13年

昭和13年

問題。お祭りの日、比丘尼町の大名行列が通ります。ここは何処でしょう?

江戸期の四日市宿は、ご存じの通り幕府直轄の天領でした。が、江戸時代後期に一時、信楽代官所の出張陣屋になったことがありました。この期間にあたる天保5年宿場内で、桑名と尾張を巻き込む刃傷事件が勃発、負傷者4名、内1名が取り調べ中に死亡しています。さて、この事件に関して信楽代官所と幕府はどのような吟味取り調べを行ったのか、それが「四日市市史研究 創刊号」の「天保5年四日市宿 刃傷事件をめぐる幕藩領主の対応」として上野秀治氏が書かれた力作があります。以前ブログで、紹介させていただいたのですが、よろしければ再読ください。

1.四日市宿での刃傷事件 発端編

2023年2月3日のブログ記事一覧-花の四日市スワマエ商店街

2.四日市宿での刃傷事件 展開編

2023年2月6日のブログ記事一覧-花の四日市スワマエ商店街

3.四日市宿での刃傷事件 直前編

2023年2月7日のブログ記事一覧-花の四日市スワマエ商店街

4.四日市宿での刃傷事件 直前編2

2023年2月10日のブログ記事一覧-花の四日市スワマエ商店街

5.四日市宿での刃傷事件 惨劇の朝

2023年2月12日のブログ記事一覧-花の四日市スワマエ商店街

6.四日市宿での刃傷事件 お裁き下る

2023年2月13日のブログ記事一覧-花の四日市スワマエ商店街

7.四日市宿での刃傷事件 お裁き下る2

2023年2月15日のブログ記事一覧-花の四日市スワマエ商店街

8.四日市宿での刃傷事件 出納長編

2023年2月25日のブログ記事一覧-花の四日市スワマエ商店街

9.四日市宿での刃傷事件 最終章

諏訪公園西の道沿いから北方面に存在していた赤線地帯“春告園”の夜の様子です。

水たまりに 春告園 のネオンサインが映る

水たまりに 春告園 のネオンサインが映る

諏訪公園の南には屋台が並んでいましたが、

諏訪公園南の屋台

諏訪公園南の屋台

そこを外れて公園の角に差し掛かると薄暗くなった西側には赤線地帯が広がっていました。撮影はその角あたりから北西に向かって撮られたものです。四日市にはこの他に“港楽園”が西方向に広がっていて、夜の歓楽街として賑わっていました。昭和31年5月24日売春禁止法が施行されると、諏訪公園西一帯は、飲み屋、スナックや連れ込み旅館に変貌しました。辻さんが撮られたのは、施行直前の昭和30年頃だと思われます。

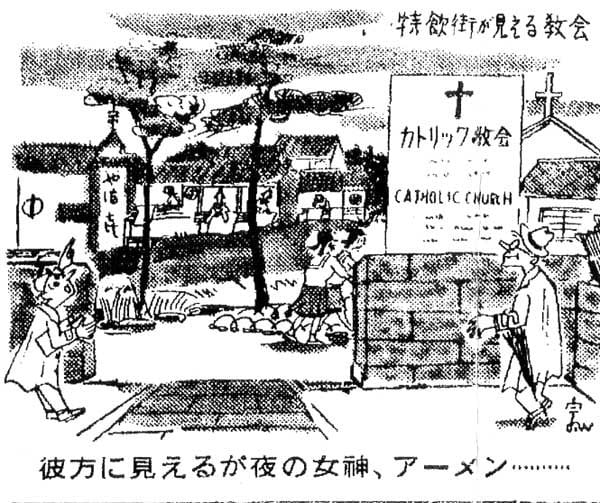

名古屋タイムス新聞のカット

名古屋タイムス新聞のカット

何度も掲載しておりますが、諏訪のまちの成り立ちが良く分かる記事ですので、再々再 掲載いたします。

“聖なる教会”真ン向かい 紅い燈ともる特飲街 そのまた隣が幼稚園(昭和28年 名古屋タイムスより)

〇 諏訪連鎖街を昔は新田町といった。戦前、諏訪神社の境内だった土地に諏訪産業という会社が軍隊の払い下げの建物で建売りを始めた(満州引き揚げ者の共同住宅を移築)のが戦争直後、ボツボツ人も入り住んだが、一日で二人の通行人しかなかった日もあって最初に店を開いた人は泣いたそうだ。これが一期生。それから順次二期生、三期生、四期生となるころは今のような盛り場が出来上がった。それ以後は新入生と称するそうだ。現在(昭和28年当時)七十六軒、周辺は商店で真ん中の小道はノミヤが多く、客も社用族が多い。ホセとカルメンは同じ資本のバー、白菊、文楽はよくはやるノミヤ、特徴はヨルバイト(買春・訂正 売春)をしないこと、だそうだ。街に立つ女もいないし、温泉マークも周辺にあるにはあるが青線的形態ではないらしい。その方の御用は専らこちらと港楽園、春告園という特飲街(赤線)がある。両方合わせて40軒、女を不当にサクシュするとかいうのでしばしば手入れをされたアブレ赤線業、行き詰まりの狭い路地のズラリと並んで、気の弱い男はとても近寄れない。ほかに諏訪公園前に待合という名の特飲店が数軒、その前にはカトリック教会があり図書館があり幼稚園があり、まことによき対照をなしている。すなわち図書館の窓から干し物が望まれたり、幼稚園の子供が区域へ迷い込んだり、しばしば問題が起こるゆえん、もともとカトリック教会があったのを無理に赤線が出来たものらしい(昭和30年頃までは教会と赤線が並立していた)。かつて、立ち退け、いや退かないでゴタゴタがあったそうだ。(文・川太郎、え・ワシズ泉夫)

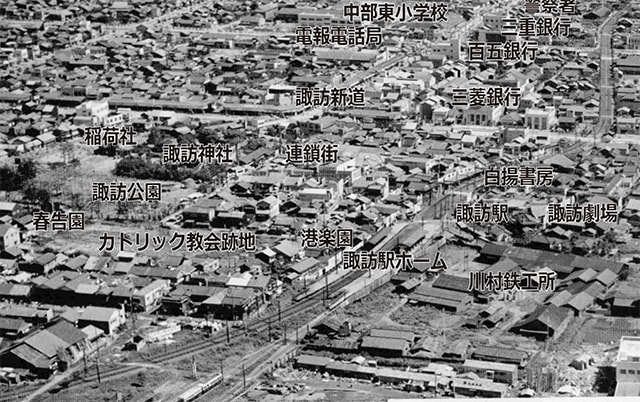

K宅別邸跡地を 進駐軍が接収して 一時カトリック教会にしたものと思われ、下の写真では、昭和31年に整地されています。この空き地には その後 移動遊園地が来ていた記憶があります。ネオンがまぶしく夢のようでありました。

中日新聞による空撮

中日新聞による空撮

昭和31年当時

昭和31年当時

問題です。

辻俊文さんが盗撮されました。夜、おばさんが店頭で立ち話をしています。お客さんを待っているんですかね?ネオンと水たまりに移った文字が回答になりますので 消させていただきました さて、いつの何処でしょうか?

答えは、三滝通りから市役所方向を撮られたものでした。

四日市今昔写真帖より

四日市今昔写真帖より

写真の説明では、昭和30年頃とありますが、三滝通りを近鉄電車が横断していたのは、昭和30年まで。その後、諏訪駅は廃止となります。下総人様のご指摘による、市役所向こう側の工事用のクレーンですが、昭和33年6月に津地方裁判所四日市支部庁舎が落成しています。時期としては合いそう・・・と思い現在の写真を撮ってまいりました。

ムムム・・・もう少し西かな? カメラがもっと前へ出た方が良いかな?

雨上がり 傘を持つおじさんが歩いていきます。電車が通過する踏切。右の建物は あまりにも分かりやすいので 白く塗らせていただきました。

さて、この風景は 何時頃の 何処でしょう? 四日市市今昔写真帖より