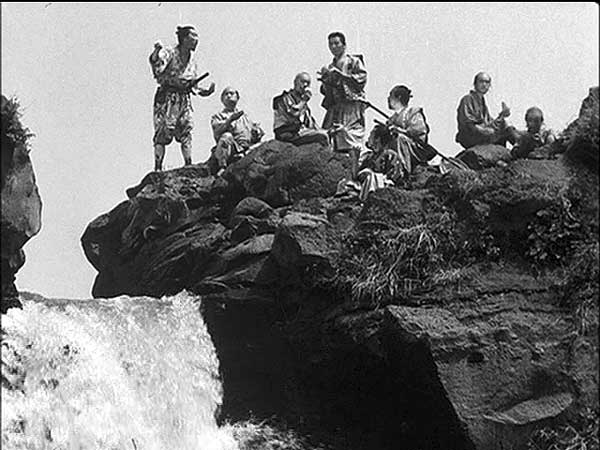

改めて観なおした、黒澤明監督の“生きる”と“七人の侍”は実に傑作である。“七人の侍”の構図一場面一場面は計算尽くされていて、監督の怒鳴り声に従って、役者は被写体として何センチの位置まで支持されていたと思われる。

さて、晩年の黒澤作品に魅力がなくなったのはなぜか?“どですかでん”“デルスウザーラ”“まあだだよ”“夢”と、我々の期待からは遠く外れたものとなった。

吉村英夫氏は「黒澤明を観る 民の論理とスーパーマン」草の根出版会 でこう書いてみえる。

“生きる”から“七人の侍”のシナリオを書いた黒澤監督や橋本忍の目線は、領主や支配者の側ではなく、主君を持たない浪人や、あるいはまだもっと「下」とされる農民=民衆と同一の高さにあることは確かである。民の論理の立場を明確にしつつ、決定的に映画的高揚を想像することに成功した。ところが、民の視点は、「七人の侍」で足踏み状態になってしまったのである。

そして、「隠し砦の三悪人」「用心棒」「椿三十郎」「天国と地獄」「赤ひげ」と再び映画的高揚をもって旺盛な映画づくりにとりかかったが、映画はめっぽう面白いのに、他方ですっぽりと低い目線と民の言い分はどこかへ置き忘れ去られていた。逆に民衆不信と英雄待望論から生まれるスーパーマンの論理を身にまとうことになってしまうのである。黒澤にととって後退になったと言わざるを得ないのは残念である。「赤ひげ」完成後、黒澤は、自分の目線が高くなってしまったことに気づき、三船をスーパーマンにし過ぎてにっちもさっちもすすめなくなったことを自覚し、民の論理が欠落してしまったことに思いいたったようだ。

五年後、「どですかでん」で彼は日本映画界に復帰する。だが皮肉にも「どですかでん」は、映画的高揚を想像する術を完全にどこかへ置き忘れてしまっていた。その後、五年に一度、やっとのことでうみだす黒澤映画は、スーパーマン路線に戻ることはなく、目線も低くしていくのに、引き換えに映画的高揚とは大きくかけ離れたものしかつくれなくなっていったのである。