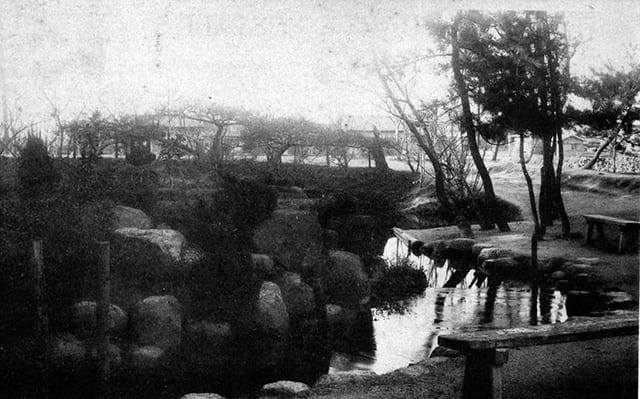

当時(明治の末期か?)諏訪神社の裏手は沼地で蝦蟇(がま)や蜥蜴(とかげ)や 時には蛇の住み家であったようです。若者は、そこに夜明けまで入っていたのでした。何が起きたのか訳がわからず、人に話しても「お前は飲みすぎや、お諏訪さんが、バチあてやしたんと違うか?」とか「悪酔いで、夢でも見とったんやろ。」と云いたい放題です。ところが、それを聞いていた車引きの喜八さんが、

「それ、ひょっとして おふくさんと違うかいな。あれならやりそうなことやで」と口をはさみました。

「おふくさん?それ誰やな?」「狸のおふくさんや。」「狸な?・・・そんな阿保な」「化かされたんやぞ、前やん!」

この話は、じきに高(たか)の町々に広がりました。(街道筋の町を“高”、納屋小学校区域を“浜”と呼びました)

善さんは、以来外でお酒を飲むのをぷっつりと止め「あれが狸やったとは、いまだに信じられん」と言い続けたそうです。

狐が人を騙す話は 中国から来たようです。ですが狸の話しは 日本独特なもの。一見気の良さそうな狸が悪さをするとはあまり思えませんが・・・。四日市には、昔、たくさんのタヌキが居た。これはどうやら事実のようです。大入道や岩戸山が出来たのも わかる気がします

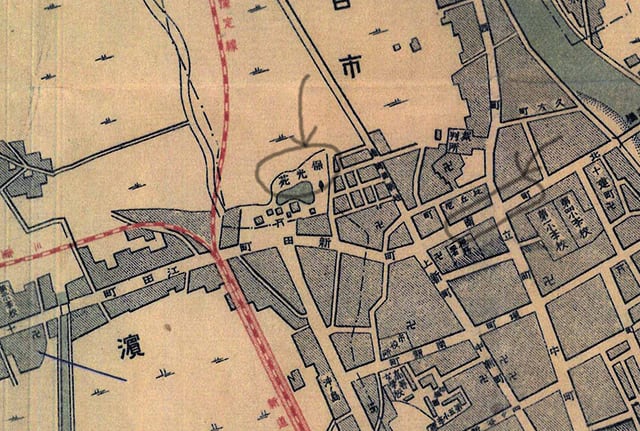

このお話は 神社裏の庭地が 保公園となって市民に開放される前でしょうか?後でしょうか?明治44年の地図です

このお話は 神社裏の庭地が 保公園となって市民に開放される前でしょうか?後でしょうか?明治44年の地図です 提供:水谷宜夫さん

提供:水谷宜夫さん