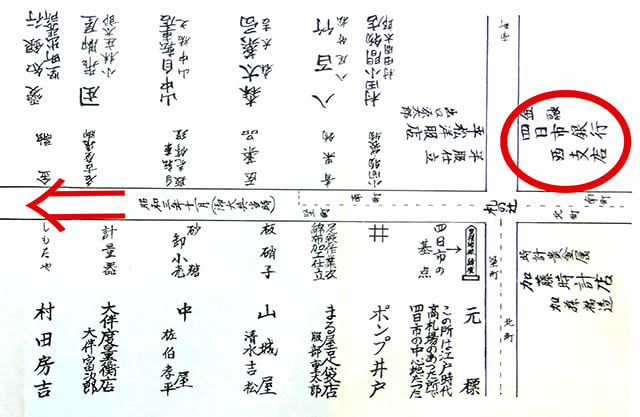

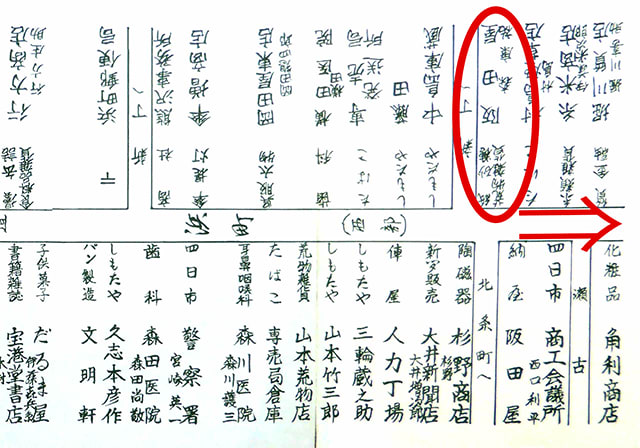

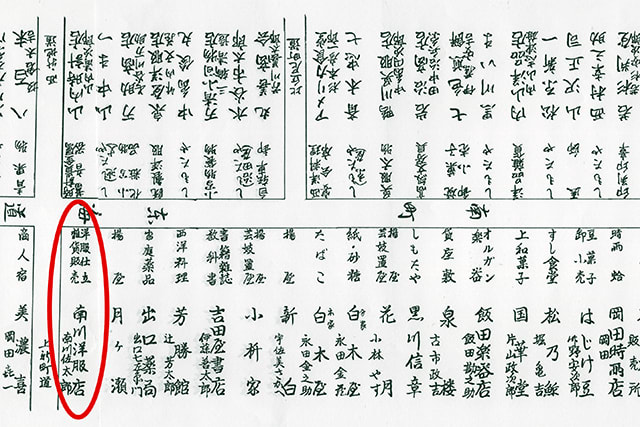

昭和2年は、まだ東海道と浜往還沿いの商店街が元気で、東西の四日市驛周辺が賑わい始めた頃でした。

提供:たいじゅ様

提供:たいじゅ様

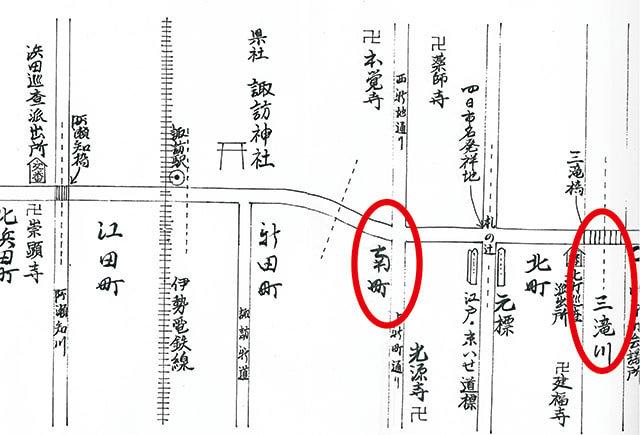

注目したいのは、東海道沿いを諏訪驛へと伸びる道路沿いに商店が並び始め、1等地となっていることです。この頃はまだ諏訪新道から四ツ谷町を経て四日市驛前へと伸びる道路は、ようやくにぎわい始めた頃でした。

諏訪新道が計画されたのは、明治39年。明治40年発行の『四日市史』(水谷宜夫様にお借りしました)によると・・・

四大事業の内 諏訪前道路の改修

阿瀬知川の開鑿(かいさく)、海面及び入江の浚渫は、舟運の便を得る上において、非常なる利益あると雖(いえど)も、これに対する陸上各方面との連絡完全ならざれば、以ってその効果を全うすること能わず。是れ諏訪前道路を改修して、阿瀬知川下流の運河、および海面埋め立て地に連接せしめんとする所以なり。殊に、該道路は、他日、全市の中心市街となるもなるべき地勢に当たれるを以て、改修工事竣成の後は、期ならずして繁栄なる市街を成すに至らんこと必せり。とあって、以前に当稚拙ブログにも掲載させていただきました。諏訪新道(すわしんどう)が賑わいだすのは戦後のことでした。

2023年5月7日のブログ記事一覧-花の四日市スワマエ商店街 (goo.ne.jp)

しかし、よーく見ると、現在、商店街らしき体(てい)を保っているのは、本町とスワマエだけです(他の商店街の方には申し訳ありませんが)。わたくしの祖父と父は、桑名からこの地に新参者としてやってきました。当時は職人が物を作って売る町だったようです。

戦後のスワマエ通り(踏切から北を望む)

戦後のスワマエ通り(踏切から北を望む)

先見の明があったとしか言いようがありません。昭和初期から平成、令和にかけて、東海道沿いの商店街であり続けたスワマエを誇りに思うと共に、次の世代に送る責務を強く感じる次第です。先人の方に感謝!