≪選択の自由≫

先日、帰省していた娘がしみじみと「iphone5が欲しいなあ」とつぶやく。娘の勤務先は、とある通信系の会社だが、この会社ではこの機種を扱っておらず、道義上、商売敵の製品を購入するわけにはいかないらしい。万一購入したとしても、会社では周囲からきっと白い眼で見られるに違いない。

「日産の社員が、いくら好きでもトヨタのクルマを購入できないのと一緒だな~」とか言って慰めたが、今どきの若者たちにとってクルマなんて燃費さえ良ければ、どんな車種でも構わないみたいで日常生活での比重は落ちるばかり、むしろ肌身離さず持っているスマホの選択を制限されることの方がずっと不便であり苦痛に違いない。

選択の自由が幅広く保証されているようにみえる現代でも、意外と制限される要因がいろいろあるものだと思った。

関連して、毎年11月に行われるプロ野球のドラフト会議もそういえばそう。指名を受ける選手側が球団を選択する余地がないことから、憲法第22条に謳われた職業選択の自由に反するのではないかという指摘がたびたびなされている。

これに対して、入団する球団を選択する自由はないが、「プロ野球選手」という「職業」を選ぶ自由は奪ってはいないので憲法上問題はないというのがその反論。

何だか詭弁みたいな気がするものの、最終的には最高裁の判決を待たねばならないのだろうが、そこまでして訴えるような選手がこれまで皆無なので当然、判例はなく実質的には泣き寝入りみたいなもの。判決まで長期間かかることが予想され、その間に選手生命が消耗してしまっては元も子もないことになる。

昨年のドラフトで巨人志望だった本格派の菅野投手は一位のくじを引いた「日ハム」を拒否して、とうとう浪人してしまったが今年のドラフト会議で意中の巨人が一位のくじを引くとは限らず、もし他球団から指名されたらどうするんだろう?

さすがに2年浪人とまではいくまい。どうやら早くもヤクルトあたりが手を上げている模様だが、もし他球団が指名したら大の巨人ファンのカミさんがきっと怒り狂うに違いない。

どうか”とばっちり”が来ませんように~(笑)。

≪面白い映画≫

現在契約している「ひかりTV」では、全35チャンネルのうち「洋画」が3チャンネル、「日本映画」が2チャンネルある。

前月の下旬頃に翌月の1か月分の番組表が送ってくるので、事前に面白そうな映画をチェックしてはこまめに録画している。ただし「R15」は刺激が強すぎて除外(笑)。

しかし、きちんと映画の解説を見て慎重に予約をしているにもかかわらず、映画開始後20分もすると「これは観るだけ時間の無駄」とすぐに消去する映画がほとんど。見応えがあって残す価値のある映画は確率にすると10本のうち1~2本ぐらいかなあ。

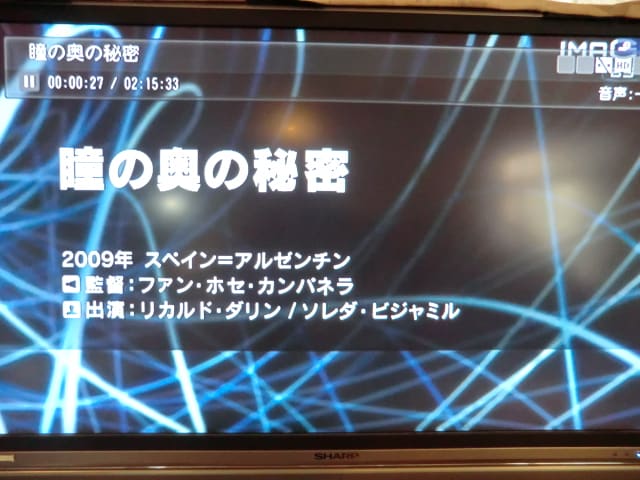

総じてアメリカ映画はちょっと軽すぎる、北欧の映画は「ドラゴン タツゥーの女」のようにドギツイものがかなり多い、イギリス映画はちょっとテンポが遅くてまどろっこしいというのが率直な感想だが、3日(水)に録画して5日の午前中に観た「瞳の奥の秘密」は久しぶりに時間の過ぎるのを忘れて2時間あまりの間ずっと画面に引き込まれてしまった。

この映画の解説には、「25年前の未解決暴行殺人事件の真相を孤独な男がつきとめていく。アルゼンチンで大ヒットを記録しアカデミー外国語映画賞を受賞した傑作サスペンス・ドラマ」とある。

主人公の裁判所の判事補が殺人事件現場で新婚ほやほやの被害者(美人女性)の悲惨さを目の当たりにして、懸命になって犯人の手がかりを求めていく中、とある集合写真のなかで被害者を見つめる男の瞳の奥に潜む偏執性に気付き、その男が真犯人だと直感して追いつめていく。

追われることに気付いて逃亡した犯人を逮捕する過程がユニークだし、逮捕後も最後まで二転三転して目が離せない。

重厚なサスペンス・ドラマなのでこれ以上の言及は不要だが、もしご覧になる機会があればなるべくお見逃しなきように。

≪面白い本≫

最近読んだ本の中では「清須会議」(2012年6月刊)が出色の面白さだった。

織田信長を謀反によって葬った明智光秀を、豊臣秀吉(以下、「秀吉」)が「山崎の戦い」で打ち破り、その後、織田家の存続を図るためその跡継ぎを決める重要な会議が行われたのが織田家ゆかりの「清須城」。

本書では歴史物にありがちな叙述風の物語ではなく、「清須会議」の登場人物の胸中の思いをそれぞれの「独り言」に託して展開させていく。

その登場人物は多士済々だが、主に柴田勝家(以下、「勝家」)、秀吉、「お市の方」(織田信長の妹)が中心となっている。当時の歴史にちょっと詳しい方ならこれら登場人物の心理描写が作者の推測にもかかわらず真にせまっており、まったくその通りだろうなあと頷くこと請け合いである。

「清須会議」はこれまで歴史の中の位置づけとしてあまりスポットライトが当たっていない印象を受けていたが、その後の秀吉の天下取りの過程で重要な位置づけを占めているのがよく分かった。とりわけ、秀吉の臨機応変と才気渙発ぶりには改めて感心した。

最終的には織田家の相続をめぐって、秀吉と勝家の争いとなり、かって我が子を殺した「秀吉」憎さのあまり勝家と夫婦になった「お市の方」が勝家ともども落城する中で自害し、秀吉の智謀が勝家の武勇を制したというのが歴史的事実。

余談になるが、以前読んだ本の中に秀吉と勝家の最後の争いの場となった「賤ヶ岳(しずがたけ)の戦い」で、膠着した戦闘状態を打開するため、秀吉が勝家の軍勢をおびき出すための仕掛けを施して意気揚々と陣屋に戻ったときに独り言で「ざっと済んだ。柴田めが、青々(あおあお)と出でたるぞ」とあったが、実際にそのとおりとなった。

「青」とは広辞苑によると、「若い」(たとえば青年)、「未熟の」という意味があり、青二才、青くさいなどと使われる。

これから「お前のオーディオは青くさい」などと言われないように心がけよう(笑)。