ブログを始めてからおよそ丸8年が経過し、upした記事が2000件ともなると昔作った記事のタイトルや内容がすっかり忘却の彼方にあることが再々ある。

去る1日(金)のこと、例によって朝一で前日の「アクセス解析」の中の「頁ごと閲覧数」を見てみると1位が「デッド or ライブ」となっており、何と投稿日時は3年前の2011年8月28日。

「アレッ!こんな記事を載せたことがあったかな?」(笑)

書いた本人が忘れているくらいだから、この拙いブログをずっと追いかけていただいている方々(感謝です!)もおそらく覚えていない人が多いに違いない。

というわけで、これから「復刻シリーズ」と銘打って過去記事を今風にアレンジしながらときどき登載させてもらうことにした。

それでは、前置きをこのくらいにして復刻シリーズの第1号「デッド or ライブ」を。

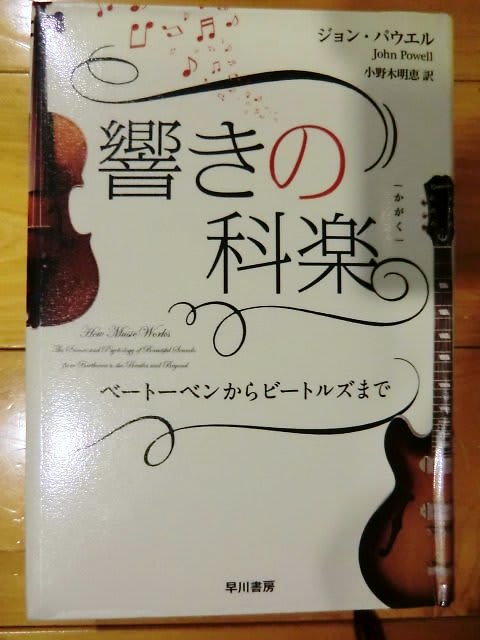

つい先日のブログ「レコードはCDよりも優れているのか?」の中で紹介した「響きの科学」(2011.6、ジョン・パウエル著)。

音楽好きの物理学者が書いたというこの本には、もうひとつの重要な事柄が記載されていた。それは「部屋の音響効果」。

オーディオマニアなら、改めて「部屋」(音響空間)の重要性について述べる必要はあるまいと思うが、念のため本書の要旨を記載してみよう。

「部屋の大きさと壁や天井を覆う材質によってその部屋の音響的な“生気”が決まる。家具が沢山おかれ、分厚いカーテンを引いた小さな部屋では響きはほぼすぐに消える。そういう部屋は音響的に“死んで”いる。

壁の固い広い部屋では音が壁に数回反射してから響きが消える、こうした部屋は“生気”があると形容される。音が部屋中に反射して響きが長く持続することは好ましいが、それぞれの音が反射して出来た響きが重なり合い、一つの長い音として耳に届くことがもっとも望ましい。

部屋の壁どうしが遠く離れていれば反射と反射の間に時間がかかり過ぎて、長く持続する一つの音として聴こえず、音の消えた後に間が空き、それからまた音が聞える。これは“こだま”(エコー)という好ましくない効果だ。

コンサートホールの設計者は聴衆がエコーではなく心地よい残響を十分に楽しめることを目指しているが、どちらの効果も壁や天井、床に反射することから生じるものであるため、バランスを取るのは難しい。

コンサートホールのような大きな空間には壁と壁との間の距離が遠いという避けがたい特徴があり、反射した音が長い距離を移動しなければならない。

たとえばヴァイオリンから出た音は遠く離れた壁まで行き、またもや長い距離を移動して耳の鼓膜に達するが、楽器から直接耳に届く音は遠回りせずに真っ先に到着する。そのため、二つの音が別々の事象として、一方がもう一方のエコーとして聞えるのだ。

小さな部屋では音が壁まで行って帰ってくる距離と直接届く距離との差があまりないため、反射した音波と直接届いた音はほぼ同時に耳に到着する。

二つの音の到着する時間の差が4万分の1秒以下なら、人間の聴覚はどちらも同じ一つの音として認識する。時間の差が4万分の1秒を超えるのは反射した音の往復距離がヴァイオリンから耳の鼓膜までの直線距離よりも12メートル以上の場合に限られる。」

とまあ、以上のような内容だった。

巷間、よく耳にする話として音響技術の専門家の意見を入念に取り入れて作ったNHKホールは代表的な失敗事例のひとつであり、佐治さん(サントリーの経営者)の主張によって海外の著名なホールをそっくり真似たサントリーホールは成功事例となっているそうで、ことほど左様に大きな空間の音響効果をうまく実現するのは専門家でも至難の技とされている。

さて、問題なのはオーディオマニアにとっての「小さな部屋」で、まあ、人それぞれだが概ね6畳~20畳程度に収まるのではあるまいか(笑)。

上記の説によってその音響空間を検証してみると次のようになる。

聴取位置がスピーカーから4m離れた場所とするとほぼ同時に聴こえる4万分の1秒以内に収まる往復距離は16m(4m+12m)となる。

このことはスピーカーから壁の距離までが8m以内であれば、スピーカーから出た音は直接音と反射音とが同時に聴こえることを意味している。

結局、「小さな部屋」で聴くときは「デッド」よりも、圧倒的に「ライブ」の状態で聴いた方がいいということになる。(第二次以降の反射音も無視できない)。

これを読んでからすぐに反射音を念頭に置いて我が家のオーディオルームの対策に取り掛かった。分厚いカーテン4枚を取り払い(下の画像)、薄いレースのカーテンだけにして不要な荷物を部屋から出すといった調子。

おおむね以上のような内容だったが、この記事の内容をすっかり忘れていたとみえて、2014年8月1日現在、スピーカーの前の床に長い敷物を置いていたので慌てて撤去した。

まったく「仏作って魂入らず」だなあ(苦笑)。