ネットの天気予報では曇るだけのはずだった天気ですが、朝のうちは雨がパラついていました。とかく春の天気は判じ難いのでしょうが、カバンの中に常に折り畳み傘をしこんでおかないと、おちおち出かけてもいられません。

ところで、今日4月6日はストラヴィンスキーの祥月命日です。

イーゴリ・フョードロヴィチ・ストラヴィンスキー(1882〜1971)は、バレエ音楽《火の鳥》、《ペトルーシュカ》、《春の祭典》等で知られる作曲家で、指揮者やピアニストとしても活動しました。20世紀を代表する作曲家の1人として知られ、20世紀の芸術に広く影響を及ぼした音楽家の1人でもあります。

様々な分野で多くの作品を残しているストラヴィンスキーですが、その中でも初期に作曲された3つのバレエ音楽《火の鳥》、《ペトルーシュカ》、《春の祭典》は知名度が高く、大編成のオーケストラの斬新な響きや複雑なリズムを使ったロシア民謡風のエネルギッシュな音楽は、ヨーロッパの音楽界に大きなセンセーションを巻き起こしました。特に原始主義時代の代表作《春の祭典》は世界中のオーケストラによって好んで演奏される作品として定着し、20世紀音楽のもっとも重要な作品の一つに数えられています。

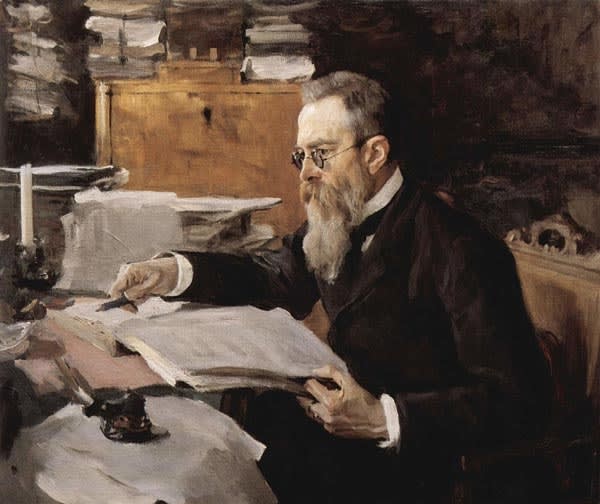

オーケストラ作品ではリムスキー=コルサコフ仕込みの管弦楽法が遺憾なく発揮され、さらにそこから一歩踏み込んだ表現力を実現することに成功しています。これらの作品によって、ストラヴィンスキーはラヴェルや師のリムスキー=コルサコフなどと並び称される色彩派のオーケストレーションの巨匠としても知られるようになりました。

長期にわたって作曲を続けてきたストラヴィンスキーも、やがて健康上の理由によって音楽活動の中止を余儀なくされるようになりました。1966年、84歳を最後として新しい曲は作曲されず、1967年以降は指揮も行わなくなっていきました。

1967年後半は胃潰瘍と血栓症で長期間入院したストラヴィンスキーは1969年にニューヨークのエセックスハウスに転居しましたが、1971年の4月6日に88歳で他界しました。遺体は

ヴェネツィアのサン・ミケーレ島に埋葬されました(後にこの墓所の隣にはストラヴィンスキーの妻ヴェラ(1889〜1982)も埋葬されています)。

そんなストラヴィンスキーの祥月命日にご紹介するのは、かつて紛失したと思われていて、2015年になって再発見された初期の作品《葬送の歌》です。

《葬送の歌》作品5は、ストラヴィンスキーが1908年に作曲した管弦楽曲です。この曲はストラヴィンスキーの師で、

1908年6月8日に没したニコライ・リムスキー=コルサコフ(1844〜1908)の追悼のために書かれました

ストラヴィンスキーは6月11日に執り行われたリムスキー=コルサコフの葬儀に参列した後、師を記念するための追悼曲を書きました。7月28日に書いたリムスキー=コルサコフ夫人あての手紙で曲が完成したことを伝えているので、非常に短い時間で書かれたと思われます。

この追悼曲は翌1909年1月17日にフェリックス・ブルーメンフェルトの指揮により、ミトロファン・ベリャーエフの創始したロシア交響楽演奏会で初演されました。しかし、1914年の第一次世界大戦の勃発後にストラヴィンスキーはロシアに戻ることがなくなり、その後この曲の楽譜も行方不明になってしまっていました。

後に書かれた自伝によると、

「すでにどのような音楽だったかは覚えていないが、構想としてはトレモロを背景として独奏楽器が自らの旋律を花輪のように捧げながら、次々に師の墓の前を通りすぎるというものだった。」

「《火の鳥》以前に書かれた自分の最高の曲で、もっとも進歩した半音階的和声を使っていた。」

「パート譜はサンクトペテルブルク音楽院の図書館に保存されているに違いない。だれかが探してくれるといいが。」

と語っています。しかし、残念ながらストラヴィンスキーの生前に楽譜が発見されることはありませんでした。

ストラヴィンスキーの没後、やはり行方不明になっていた初期の作品《ピアノソナタ 嬰ヘ短調》の楽譜が再発見されました。そのためこの《葬送の歌》はストラヴィンスキーが書いた主要な作品のうち、紛失したままになっている唯一の曲になっていました。

それから時を経た2014年秋から、サンクトペテルブルク音楽院の建物は大規模な改修を行うことになりました。その作業のために書庫の書物を箱詰めしていた2015年の春に、ロシア交響楽演奏会の印が押された《葬送の歌》のパート譜が発見されたのです。

発見された《葬送の歌》は、初演から108年近くたった2016年12月2日にサンクトペテルブルクで、ヴァレリー・ゲルギエフ指揮によるマリインスキー劇場管弦楽団によって復活蘇演されました。日本では2017年5月18日に東京オペラシティコンサートホールにおいて、エサ=ペッカ・サロネン指揮によるフィルハーモニア管弦楽団によって初演されました。

構成としてはバレエ音楽《火の鳥》との明らかな類似も見られるものの、後のストラヴィンスキーに見られるような特徴はあまり見られません。その一方で、リムスキー=コルサコフやリヒャルト・ヴァーグナーといった作曲家からの影響が見られます。

コントラバスの低音で半音階的な旋律が出現し、楽器を変えて繰り返しながらトレモロの中を進んでいきます。そして葬送の鐘の音を模した楽句の後に主旋律が現われるとこれが先の半音階的な旋律と絡み合いながら盛り上がり、最後は静かに終わっていきます。

そんなわけで、今日はストラヴィンスキーの《葬送の歌》をお聴きいただきたいと思います。パーヴォ・ヤルヴィ指揮による、NHK交響楽団の演奏でお楽しみください。