今日の花

ショウジョウバカマ 毎年この時期に寺の庭で出会える草花です。周防大島では見たことがないのですが山の中を探せばどこかに生えているのでしょうか。

今年の京都シリーズは今日で8回目です。春の過ぎ去ろうとしているこの頃になるともう旬が過ぎたような気がして、シリーズが最後まで行かないまま終わることが多いのです。でも今日は一日中雨模様で少し暇だったのでブログの更新がてらシリーズの続きを書くことにしました。

湖東三山の二つ目のお寺「松峯山 金剛輪寺」についてです。金剛輪寺は聖武天皇の勅願寺として行基菩薩が天平13年に開いた古いお寺です。もうじきに変わる元号のことがいま大きな話題になっていますが、天平13年と言われてもどのくらい昔なのかすぐにわかる人は少ないでしょう。でも西暦で741年と言えばあの頃だなとすぐにわかりますよね。私は生年月日を書く時にはできるだけ西暦を使います。1946年の生まれですが、どのくらい古い人間かすぐに計算ができます。元号の昭和で書くと昭和21年の生まれですが計算が難しいですよね。天平13年が出てきたので話が本題から外れてしまいました。お寺の歴史などは調べればすぐにわかりますので、ここでは現状を写真でご紹介いたしましょう。最初の西明寺に劣らぬ静けさと遺構の立派さに感動しました。観光客がほとんどいないのもゆっくりできて良かったです。山門を入って本坊に至るまでが長かったですね。昔は僧坊が100を数えるほどあったということですが、たった一つだけ残った本坊の庭は素晴らしかったです。今日はそのお庭の紹介までとします。

更に山の上に続く道を登ってゆくと本堂に至りますが、そこのところはまた次回にいたします。

松峯山 金剛輪寺

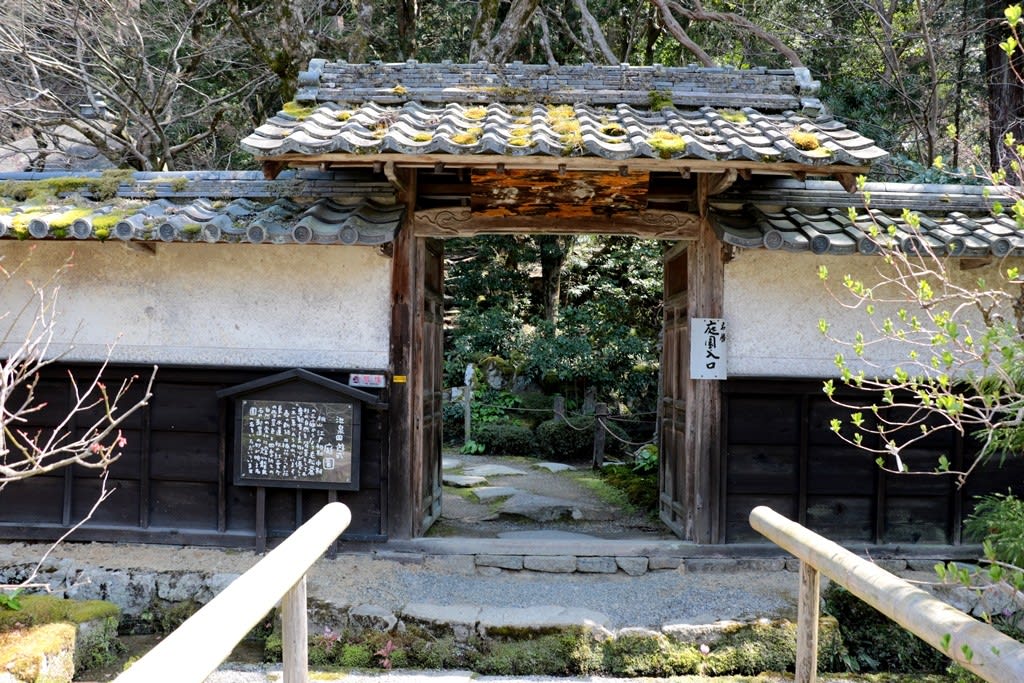

黒門と呼ばれている最初の門

受付までの道のりもかなりあります。

道を左に曲がると赤門が見えてきます。

また右に曲がると登って行き本坊が見えてきます。

木戸をくぐるともうお庭へ入って行きます。

すれ違った人たちは韓国語を話していました。このようなところをよく御存じですね。

江戸時代に作られた茶室です。

テングチョウが飛んでいました。

江戸時代中期の庭だそうです。

山の斜面がうまく庭に取り込まれています。

庭園入口から出ました。

先に読んでから入るべきだったのでしょうか。

ここから本堂まではまだまだ長い道です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます