風呂敷。

この言葉を孫達は、もしかして知らないのかもしれません。

最近は、めったに見かけないものになってしまいましたから。

形は、お洒落で使用するスカーフにそっくりですが、似て非なるもの。

母の時代には、よく利用された風呂敷です。

母が、風呂敷にものを包む奥床しい着物姿を、おぼろげながら、私は,覚えています。

私も嫁いでしばらくは、そのような所作をしたこともありました。

わが家の和室の前の坪庭

風呂敷は、和室にぴったりのイメージですね。

私のネーム入りで、古典的な模様が美しく描かれたサーモンピンクの高級な風呂敷きが我が家にもありました。

母が嫁ぐ前に用意してくれたものです。

残念ながら、いつの間にか紛失してしまいました。

どこかに置き忘れたのでしょうか。

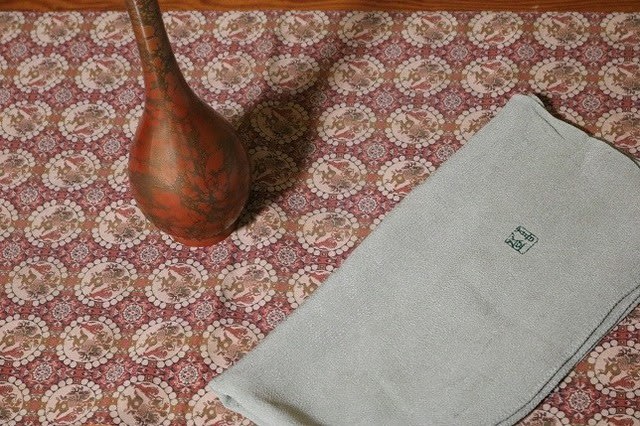

今、一番大切にしているのは、若草色の無地の風呂敷です。

それは、大学時代の親友が亡くなった時、ご主人様から届いたお香典返しでした。

私にとっては、かけがえのない貴重なものに、その後なりました。

具体的に何に使用したか思い出せないのですが、折々でとても役立ってもきました。

私の暮らしでは、風呂敷は無用の長物では、決してありません。

でも今はめったにしか、使用しなくなってしまいました。

この風呂敷にまつわることで最近、思いがけない感謝の言葉を頂きました。

さらに十年以上さかのぼりますが、大変感動されたことも。

両日とも、風呂敷のお蔭で、思わぬ嬉しい日となりました

まず二か月ほど前の思い出を。

家事が一段落ついた午前中の事。

大変親しくしているご近所の奥様Fさんから、ご相談の電話がありました。

Fさんには、優秀で美しい三人のお子様がいらっしゃいます。

まだお一人だけ、嫁がれていなかったお嬢様も、最近ご婚約。

そのご両家の顔合わせの日の前々日にかかってきた電話でした。

「ご挨拶でお相手さまに、何か手渡したいのですけれど、その品物をなかなか決められなくて、とても悩んでいます。

何か助言を」

というものでした。

こんな風呂敷もありました。

千代紙細工の小物は、88歳になられるご近所の奥様からいただいたものです。

私より一回りお若いFさんですが、学生時代は海外に留学もされ、外資系の会社へ勤務されたこともおありです。

彼女の卓越した才能と堅実な暮らしぶりには、私はいつも感心するばかりで、敬愛して止まない方です。

助言なんておこがまくて、恥ずかしい限りだったのですが。

それに、私も贈り物の選択は苦手中の苦手。

いつも迷ってばかり。

時間をかけて選んでお届けしても、その後、その品物がふさわしかったかしら、と心が不安になったりもします。

ですがその時は、ご相談を受けた以上、私も真剣に考えざるを得ませんでした。

そして、私がお薦めしたものは、平凡ながら、「虎屋の木箱入りの羊羹」です。

お菓子のなかで格調の高さは随一ですから。

そのお席にふさわしいのでは、と思いました。

さらにお薦めで、一言付け加えたのが、風呂敷で包むこと。

Kさんは、私の助言を、「さすが~さん!と言って、とても喜んで下さいました。

そしてお顔合わせの席で、その通りになさったようです。

お母さまの一連の動作は、お嬢様の目にも、とても印象的に映られたようでした。

娘さんに褒められたFさんは、近所の~さんの助言だったのよ、と言われたとのこと。

その様にお礼の電話があり、とても感謝されてしまいました。

さらに十数年さかのぼり、心に残る風呂敷にまつわる思い出、第二話です。

水彩画展の記事でもご紹介し、このブログには度々ご登場いただいているKさんのお嬢様の言葉です。

或る日、Kさんに御機嫌伺いのお電話をかけたところ、風邪で寝込んでいらっしゃるとのことでした。

その時、私は、たまたま五目ずしの下ごしらえが済んだばかり。

それで、急に思いつき、出来上がったお寿司を小さなお重箱につめ、風呂敷に包んで、彼女宅にお見舞いのつもりでお届けしました。

出ていらしたのは、お嬢様。

懐かしさで一杯でしたが、、お見舞い品を手渡し、すぐその場で失礼し、車を運転して我が家に戻りました。

その時使用したお重箱と風呂敷

しばらく経つと、伏せておられたであろうKさんから、お礼の電話がかかってきました。

そして彼女がおっしゃるには、

「ちあきが大感激しているのよ。~さんは、日本女性の鑑だと言ってるわよ」と。

私には、何のことか咄嗟には理解できなかったのですが、Kさんの説明で分りました。

風呂敷が、Fさんのお嬢様と同様に、Kさんのお嬢様の心を、一瞬捉えて離さなかったようです。

風呂敷一枚で、私のかぶが、思いがけず急上昇したお話二話でした。

他愛ない事でも、何だかとても嬉しくて、今でも忘れられない思い出となっています。

日ごろ馴染みのない風呂敷が使用されている情景は、若い人達の目には、とても新鮮に映るのでしょう。

この記事を綴る内に、娘達にも上等な風呂敷を一枚贈りたくなりました。

日本の奥床しい伝統的な振る舞いを、若い人たちには、是非継承してほしいものですね。

ランキングには参加していませんが、皆様の温かな応援クリックが暮らしの励みになります。

宜しければ、ポチッをお願い致します。