旧安藝國豊田郡青木山には

昭和時代に拓かれた海沿い

の山肌に閑静な高級住宅街

が広がる。

その住宅街の一角に「青木

城跡」という石碑が建てら

れている。

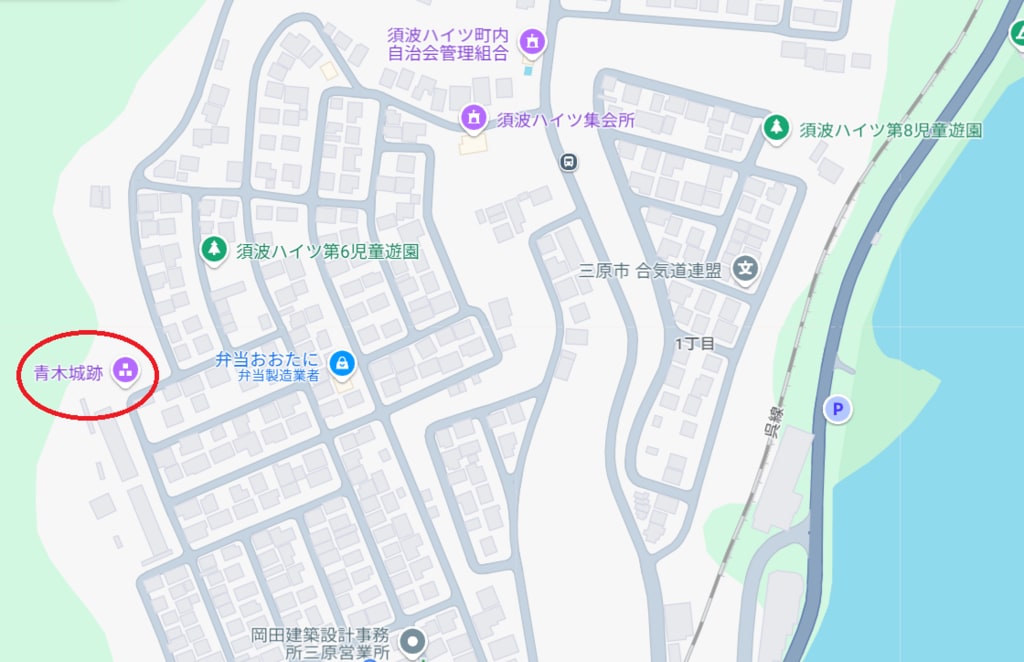

現在地名は広島県三原市須

波ハイツ(須波ハイツという

のが正式町名)。

私の郷土史研究の足しにな

ればと、いきつけのカフェ

のマスターが撮影して来て

くれた。ありがたし。

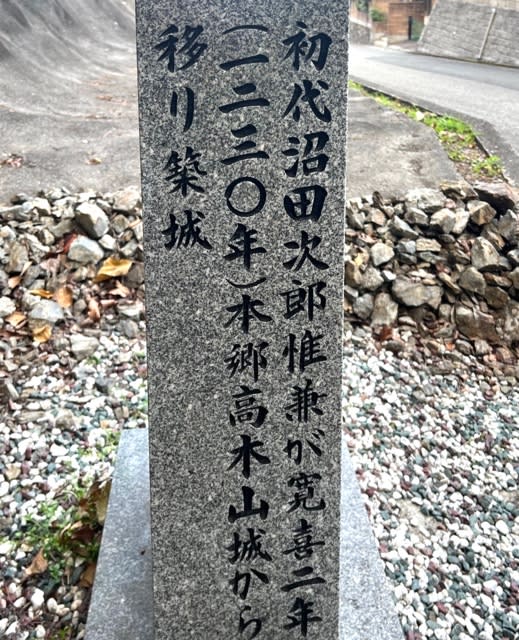

この石碑には以下のような

文言が彫られている。

・青木城跡

・初代沼田次郎惟兼が寛喜

二年(一二三〇年)に本郷

高山城から移り築城

・鎌倉幕府の命により蒙古

軍の襲来を防ぐために築城

十一代青木備後介義信の墓

は須波西観音堂にある

この沼田惟兼(これかね)なる

人物については詳細不明だが、

源平合戦の頃の豊後臼杵の武

士に緒方惟栄という者がいて、

その子に沼田惟兼という人物

がいることが緒方家系図には

見られるも、詳細不明。

また、十一代青木備後介義信

という人物についても不明。

官位受領(ずろう)は戦国期や

江戸期においても一般的だっ

たが、武田家家臣の青木氏

(諱の通字は信)と関係あり

しや。

青木城跡がある瀬戸内海に面

したこの山は、古来より青木

山と呼ばれていたようで、中

世の武士の名からの転用俗称

の可能性もある。

沼田惟兼が築城したとの伝な

ので、青木山という名称が城

主十一代末の青木備後介義信

との関係においてどうである

のかは不明。

ただ、現在もこの地が青木山

と呼ばれ、それに連なる山が

秦(はた)の山と呼ばれる事に

ついては、地元の古い伝承を

知る者しか知られていない。

中世の「青木城」というのは

瀬戸内海の島しょや沿岸各地

に点在するので、私は三原市

須波ハイツにある青木城跡も

他の青木城と同じく水軍城か

と思っていたが、石碑による

と源氏方の武士の築城による

ものらしい。

ただ、瀬戸内海で激戦がくり

広げられた源平の合戦におい

ては、水軍の合力なくしては

源氏も平家もイクサができな

かった事だろう。

なお、青木山に源氏ゆかりの

武士が築城したというのは何

に基づく比定なのだろうか。

あくまで、伝承譚であるが、

青木山と連山である西北側の

秦の山の山頂付近には源平の

合戦の頃の平家落人集落とさ

れるエリアがある。

平家を護る神社もひっそりと

建てられて、隠遁するように

幾星霜の時を越えて人々が

周囲に暮らしている。現在で

はかなりの家の人たちが山を

下りて市街地に転住した。

この秦の山=竜王山と瀬戸内

海を挟んだ本州三原側の向か

いにある備後國の龍王山にも

平家の落人伝説のある集落が

存在し、本州側にはつい最近

まで隠里としての伝承譚を持

つ平家の末裔といわれる人た

ちが現住していた。

(現在本州側のエリアは廃墟

群となったようだ)

ここで疑問なのは、安藝國側

の平家の人士の隠遁集落とさ

れる秦の山と山続きの青木山

に仮に源氏側の武士が築城し

たとなると、源平合戦の頃の

武将の子たる者が駐屯したと

して、平家追討を行わなかっ

たのか、という疑問が残る。

源氏方による平氏の追捕たる

や熾烈至極であり、源氏は平

氏一門の皆殺しを旨としたの

で、西日本においては、平家

一門の落ちた先での隠遁集落

の伝承がいたる所にある。

源氏方のみによる実力追討だ

けでなく、地元民たちの落ち

武者狩りも凄惨で凄まじかっ

た事だろう。平家落人伝承の

ある集落は悉く「ポツンと

一軒家」のように人里遥かに

離れた山奥に伝承譚が残って

いる。一軒家ではなく数戸乃

至十数戸あたりの小規模集落

として。

青木山と秦の山は、それが

源氏と平家の武士がそこにい

たとしたら、隣りの山でなぜ

源氏が平氏の生き残りを追討

しに出撃しなかったのかは疑

問だ。尤も、平家一門側が見

事に隠れ切った、という可能

性もあるが。

だが、実は記録に残されてい

ないだけの凄惨な追討の歴史

が秦の山にはあったのかも知

れない。

三原市の青木山城については、

現在のところ不明な点が多い

ので、詳細については明らか

にはなっていない。

昭和時代に拓かれた海沿い

の山肌に閑静な高級住宅街

が広がる。

その住宅街の一角に「青木

城跡」という石碑が建てら

れている。

現在地名は広島県三原市須

波ハイツ(須波ハイツという

のが正式町名)。

私の郷土史研究の足しにな

ればと、いきつけのカフェ

のマスターが撮影して来て

くれた。ありがたし。

この石碑には以下のような

文言が彫られている。

・青木城跡

・初代沼田次郎惟兼が寛喜

二年(一二三〇年)に本郷

高山城から移り築城

・鎌倉幕府の命により蒙古

軍の襲来を防ぐために築城

十一代青木備後介義信の墓

は須波西観音堂にある

この沼田惟兼(これかね)なる

人物については詳細不明だが、

源平合戦の頃の豊後臼杵の武

士に緒方惟栄という者がいて、

その子に沼田惟兼という人物

がいることが緒方家系図には

見られるも、詳細不明。

また、十一代青木備後介義信

という人物についても不明。

官位受領(ずろう)は戦国期や

江戸期においても一般的だっ

たが、武田家家臣の青木氏

(諱の通字は信)と関係あり

しや。

青木城跡がある瀬戸内海に面

したこの山は、古来より青木

山と呼ばれていたようで、中

世の武士の名からの転用俗称

の可能性もある。

沼田惟兼が築城したとの伝な

ので、青木山という名称が城

主十一代末の青木備後介義信

との関係においてどうである

のかは不明。

ただ、現在もこの地が青木山

と呼ばれ、それに連なる山が

秦(はた)の山と呼ばれる事に

ついては、地元の古い伝承を

知る者しか知られていない。

中世の「青木城」というのは

瀬戸内海の島しょや沿岸各地

に点在するので、私は三原市

須波ハイツにある青木城跡も

他の青木城と同じく水軍城か

と思っていたが、石碑による

と源氏方の武士の築城による

ものらしい。

ただ、瀬戸内海で激戦がくり

広げられた源平の合戦におい

ては、水軍の合力なくしては

源氏も平家もイクサができな

かった事だろう。

なお、青木山に源氏ゆかりの

武士が築城したというのは何

に基づく比定なのだろうか。

あくまで、伝承譚であるが、

青木山と連山である西北側の

秦の山の山頂付近には源平の

合戦の頃の平家落人集落とさ

れるエリアがある。

平家を護る神社もひっそりと

建てられて、隠遁するように

幾星霜の時を越えて人々が

周囲に暮らしている。現在で

はかなりの家の人たちが山を

下りて市街地に転住した。

この秦の山=竜王山と瀬戸内

海を挟んだ本州三原側の向か

いにある備後國の龍王山にも

平家の落人伝説のある集落が

存在し、本州側にはつい最近

まで隠里としての伝承譚を持

つ平家の末裔といわれる人た

ちが現住していた。

(現在本州側のエリアは廃墟

群となったようだ)

ここで疑問なのは、安藝國側

の平家の人士の隠遁集落とさ

れる秦の山と山続きの青木山

に仮に源氏側の武士が築城し

たとなると、源平合戦の頃の

武将の子たる者が駐屯したと

して、平家追討を行わなかっ

たのか、という疑問が残る。

源氏方による平氏の追捕たる

や熾烈至極であり、源氏は平

氏一門の皆殺しを旨としたの

で、西日本においては、平家

一門の落ちた先での隠遁集落

の伝承がいたる所にある。

源氏方のみによる実力追討だ

けでなく、地元民たちの落ち

武者狩りも凄惨で凄まじかっ

た事だろう。平家落人伝承の

ある集落は悉く「ポツンと

一軒家」のように人里遥かに

離れた山奥に伝承譚が残って

いる。一軒家ではなく数戸乃

至十数戸あたりの小規模集落

として。

青木山と秦の山は、それが

源氏と平家の武士がそこにい

たとしたら、隣りの山でなぜ

源氏が平氏の生き残りを追討

しに出撃しなかったのかは疑

問だ。尤も、平家一門側が見

事に隠れ切った、という可能

性もあるが。

だが、実は記録に残されてい

ないだけの凄惨な追討の歴史

が秦の山にはあったのかも知

れない。

三原市の青木山城については、

現在のところ不明な点が多い

ので、詳細については明らか

にはなっていない。