【名人与一の山笠飾りの原画や江戸時代の山笠絵図なども】

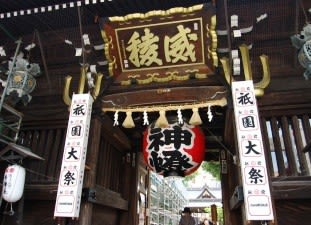

九州の夏祭りを代表する「博多祇園山笠」が1日開幕、福岡市博多区の繁華街など14カ所で豪華絢爛な飾り山の公開が始まった。15日早朝の舁(か)き山笠七流(ななながれ)による〝追い山〟に向けて、博多の町は祭り一色に染まっていく。この祇園山笠は博多の総鎮守、櫛田神社の奉納神事。神社のすぐそばにある「はかた伝統工芸館」では祭りに合わせ1階企画展示室で「博多祇園山笠 博多の伝統工芸とみやげ展」を開いている。

飾り山は高さが10m前後で、櫛田神社側に向いた面を「表」、裏側を「見送り」と呼ぶ。飾り山は原則展示用だが、上川端通の飾り山だけは走る飾り山笠として追い山ならし(12日)や追い山で〝櫛田入り〟を奉納する。その飾り山の今年の題材は表が「義経八艘飛」、見送りが「京鹿子娘道成寺」。他の飾り山や舁(か)き山も表の題材は例年通り武者物が多くを占める。工芸館には「智将疾風関ケ原」と題した8分の1のスケールの飾り山を展示中。

飾り山、舁き山の人形や飾り物の制作は博多人形師たちが担当する。舁き山は重さが1トンを超え、これを20人ほどで担いで疾走する。このため人形づくりにも軽さが求められ、主に紙・竹・布を使って幾重にも貼り合わせ作っていく。その制作過程を写真などで詳しく紹介するとともに、今年制作に携わった17人の人形師と担当した飾り山、舁き山の一覧表も展示している。また〝名人与一〟として多くの博多人形師を育てた小島与一さん(1886~1970)が描いた山笠の原画(標題「関ケ原合戦」、写真は部分)や、人形師白水英章さんが2012年に手掛けた東流の8分の1サイズの山笠人形も公開している。

江戸時代中期から幕末の山笠絵図の拡大パネルの展示もあり、祇園山笠の起源や追い山の〝櫛田入り〟開始が午前4時59分になった理由などについても分かりやすく紹介している。博多人形と並ぶ伝統工芸品博多織は山笠人形にも使われるが、祭り期間中、博多織の角帯は長法被(当番法被)を着て闊歩する男衆たちを粋に演出するものとしても欠かせない。その男帯もずらりと並ぶ。入り口そばには記念撮影用の祇園山笠切り絵顔出しパネルも立っている。