【印象的な表情が描かれた物語絵や肖像画など46点】

大和文華館(奈良市学園南)で人物の表情に焦点を当てた企画展「一笑一顰(いっしょういっぴん)―日本美術に描かれた顔」が開かれている。一笑一顰とは笑みを浮かべたり眉を顰(ひそ)めたりといった、顔に現れるちょっとした表情の変化を指す。物語絵・歌仙絵・道釈画・肖像画・美人画の5つに分けて、平安中期以降に描かれた館蔵の人物画46点を展示している。10月2日まで。

展示中の<物語絵>は『寝覚物語絵巻』(国宝)、『源氏物語浮舟帖』(重文)、『伊勢物語図色紙』など。『寝覚物語絵巻』は菅原孝標女の作といわれる『夜半の寝覚』を絵画化したもの。伝俵屋宗達筆『伊勢物語図色紙』の「六段芥川」には、主人公の男が夜の闇に乗じて誘い出した女と見つめ合う場面が描かれている。平安~鎌倉時代の王朝文学を絵画化したこうした作品では、女性は目が細く口や鼻も小ぶりに描かれているのが特徴。

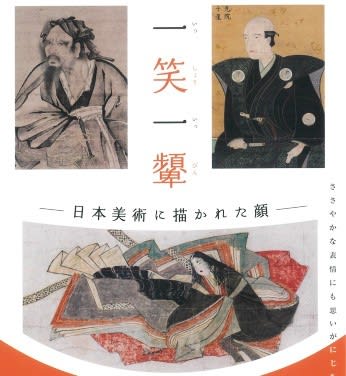

ただ鎌倉時代の佐竹本『三十六歌仙絵断簡 小大君像』(重文、チラシ写真の下側)では、目が細いものの上下の瞼の線が引き分けられている。その表情には「嘆くような内面の感情が表れている」というのだが……。作者は大和絵系の“似絵(にせえ)”の名手として知られる藤原信実といわれる。<歌仙絵>には俵屋宗達筆『僧形歌仙図』などのほか、六曲一双の『三十六歌仙色絵貼屏風』も展示中。これは三十六歌仙の絵と和歌の色紙を貼り付けたもので、顔はいずれも口元が小ぶりで愛らしく描かれている。

<道釈画>は室町時代の禅僧が好んで描いた道教や仏教に関連する絵画で、展示作品は文清筆『維摩居士像』(重文、チラシ左上)、雪村周継筆『呂洞賓図』(重文)、仲安真康筆『布袋図』、俵屋宗達筆『寒山図』など。常人を超越した維摩や呂洞賓はあごひげを蓄えた威厳のある表情で、菩薩の化身とされる寒山や布袋は笑みを浮かべた柔和な表情で描かれている。

<肖像画>には伝曽我蛇足筆『一休宗純像』、雪村周継筆『自画像』(重文)、尾形光琳筆『中村内蔵助像』(重文)、富岡鉄斎筆『菅原道真像』『渡辺崋山獄中図』など。『一休宗純像』の画面上部には一休自身の賛が添えられている。禅宗では師が自身の肖像に自賛を添え弟子に与える「頂相(ちんそう)」が鎌倉時代以降多く制作された。『中村内蔵助像』(チラシ右上)は京の銀座の頭役を務めた中村が生前の30代半ばに描かせたもので、光琳が描いた唯一の肖像画といわれる。

<美人画>の展示作品は浮世絵師宮川長春の『美人図』(重文)、江戸幕府の旗本で浮世絵も描いた細田栄之筆『美人図』、土田麦僊筆『洗髪図』などが並ぶ。女性は桃山時代、風俗画の中に登場するようになるが、江戸時代に入ると一人立ちの美人画が流行。寛文年間(1661~73)には無背景の縦長画面に女性を単独で描いた“寛文美人図”がもてはやされた。江戸時代前期の六曲一隻の屏風『輪舞図屏風』も展示中。数十人の女性が大きな輪を作り童遊びに興じる姿が描かれている。