【代々皇室に器を納めてきた“禁裏御用窯”】

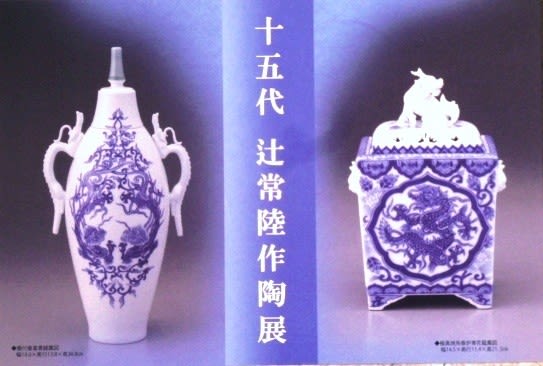

磁器の名産地⋅佐賀県有田町に江戸時代初期から皇室に磁器を納め続けてきた名窯がある。「辻常陸窯(つじひたちがま)」。代々辻常陸を襲名して伝統と技法を守り続けてきた。今は2009年に襲名した15代目。その作品群を公開する「十五代辻常陸作陶展」が小倉井筒屋(北九州市小倉北区)新館7階大画廊で開かれている。会期は13日まで。

辻常陸窯では宮内庁から晩餐会用や即位記念の器類などの注文を受けるとともに、一般向けの美術工芸品の制作にも取り組んでいる。ただ長年にわたり皇室専用の窯元だったことから、酒井田柿右衛門などに比べると世間の知名度はいまひとつ。作品が人の目に触れて知られるようになったのは、35年ほど前の先代の喜寿を記念した個展以降という。

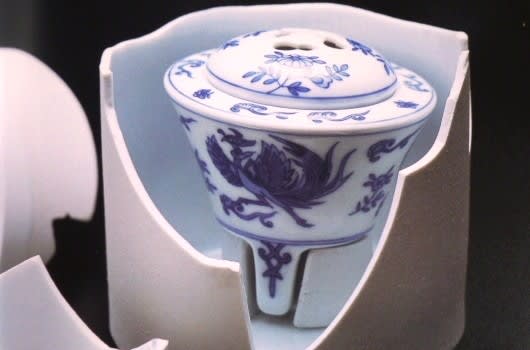

作陶展の会場には15代の作品に加え14代のものも10点ほど展示されていた。龍や鳳凰、麒麟、鶴、亀など縁起のいい吉祥文様の図柄が目立つ。透明感のある深い藍色の作品はいずれも気品が漂っていた。その中にただ一つ、真っ白い円筒形で骨壷と間違えそうな異色のものがあった。それは辻家に伝わる“極真焼(ごくしんやき)”という秘伝の技法による作品を入れたさや(入れ物)だった。(下の写真は『禁裏御用窯元 宮内庁御用達 十五代辻常陸作品集』から)

さやは作品と同質の磁土で作られる。蓋との接触部分と内部全面に釉薬を施し作品を納めて焼成すると、さやの釉薬が溶けて密閉され真空状態になる。その結果、内外のガスの浸透・拡散が遮断されて、玉のような気品あふれる光沢の作品に仕上がるという。焼成後、作品はさやを鉄槌で破砕して取り出す。展示中のものは作品を取り出す前の状態で展示していたわけだ。10~11日の2日間、破砕の実演が予定されていたが、会場を訪れたのがその前日の9日だったことが悔やまれる。ただビデオで破砕の様子などを見ることができた。

会場には「参考古陶磁」として、辻常陸窯がこれまでに皇室に納めてきた作品と同じ“手見本”も展示中。辻家では宮内庁から過去の作品と同じものの注文を受けることもあるため、全てのサンプルを保存しているそうだ。展示作品の中には大正時代の棚飾り「恵比寿大黒」や1990年の新天皇即位の礼・大嘗祭で使われた「天盃」などもあった。日ごろ目にする機会が少ないだけに、一見の価値がありそうだ。会場では作陶展を企画した松隈伸廣さん(美術商「匠庵」代表)に辻家の歴史や技法、作品の特徴などについて解説していただいた。長時間にわたりありがとうございました。