阿弥陀寺には金毘羅堂という建物があります。

地域の人の寄付でできあがったのでしょう。海の安全を守るということなのでしょう。

今回は中を見せていただきました。

古ーい籠がありました。

手の上の絵。これのことですね。寄付をした人たちの名前や屋号がかいてあります。

何社もテレビ局が撮影に来ているようです。白っぽい色が多いのですが

下から眺めてみると古い歴史を感じますし、そのわりに細部まで丁寧に書かれている絵でした。

室町時代の経机です。

禅についてお尋ねしましたところ、観光ガイドには座禅体験ができるようなことが

書いてありますが、今は忙しくて行っていないそうです。

こちらのご住職は、1422年に開かれたお寺の21代目になります。

先代が早く亡くなられたため、8歳ぐらいのときに後を継がれたようです。

ご母堂が後見されたということですが、それぐらいの年齢で檀家をまわられていたといいます。

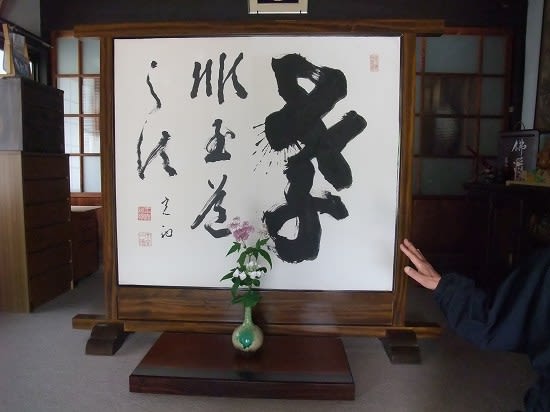

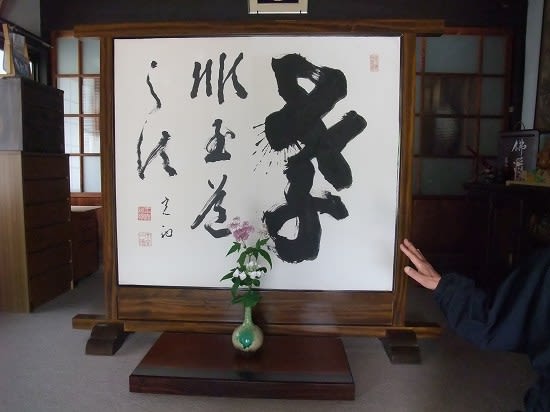

こちらは永平寺の副管長がこちらに来られたときにかかれたものだそうです。

親孝行の孝という字です。

裏側には耕雲という字。煩悩の雲を耕すという意味。

「まあまあ、おあがりなさい」ということで他にも平山郁夫の絵などが

数点あって見せていただきました。

香の香りが漂う立派な本堂です。

とても気さくなご就職でした。インターネットの時代になりましたが、

なかなかどうして使いこなせませんねとおっしゃっていました。

救急医療の問題はあるものの島の暮らしはいいですよと明るい笑顔で

お話いただきました。

↓ これも、室町時代のものです。五鈷鈴というそうです。

昔は、商専の学生が金毘羅堂へ駆け上がってきたそうです。

たずねてみるものですね。

もともと人はこうして会話できるものなのですが今の時代、

簡単には人と出会えませんので、縁を大事にしたいものです。

広島ブログ

人気ブログランキングに参加しています。1日1クリックお願いします。

整体院のHP → ■

地域の人の寄付でできあがったのでしょう。海の安全を守るということなのでしょう。

今回は中を見せていただきました。

古ーい籠がありました。

手の上の絵。これのことですね。寄付をした人たちの名前や屋号がかいてあります。

何社もテレビ局が撮影に来ているようです。白っぽい色が多いのですが

下から眺めてみると古い歴史を感じますし、そのわりに細部まで丁寧に書かれている絵でした。

室町時代の経机です。

禅についてお尋ねしましたところ、観光ガイドには座禅体験ができるようなことが

書いてありますが、今は忙しくて行っていないそうです。

こちらのご住職は、1422年に開かれたお寺の21代目になります。

先代が早く亡くなられたため、8歳ぐらいのときに後を継がれたようです。

ご母堂が後見されたということですが、それぐらいの年齢で檀家をまわられていたといいます。

こちらは永平寺の副管長がこちらに来られたときにかかれたものだそうです。

親孝行の孝という字です。

裏側には耕雲という字。煩悩の雲を耕すという意味。

「まあまあ、おあがりなさい」ということで他にも平山郁夫の絵などが

数点あって見せていただきました。

香の香りが漂う立派な本堂です。

とても気さくなご就職でした。インターネットの時代になりましたが、

なかなかどうして使いこなせませんねとおっしゃっていました。

救急医療の問題はあるものの島の暮らしはいいですよと明るい笑顔で

お話いただきました。

↓ これも、室町時代のものです。五鈷鈴というそうです。

昔は、商専の学生が金毘羅堂へ駆け上がってきたそうです。

たずねてみるものですね。

もともと人はこうして会話できるものなのですが今の時代、

簡単には人と出会えませんので、縁を大事にしたいものです。

広島ブログ

人気ブログランキングに参加しています。1日1クリックお願いします。

整体院のHP → ■