▲「我思う、ゆえに我あり」と、デカルトは「意識とコギト」の哲学だ。ベラスケスは行為に向かう。ひたすら描くことが自己の存立だ、と。それが、近代の人だ、と。

恥かしいかなベラスケスのまとまった本は読んでいない。岩波新書・大高保二郎著の『ベラスケス』は、評伝の体裁をとりながら、絵画史、スペイン宮廷史の大枠は外さない。さらに30年戦争すなわち宗教戦争で混沌とした17世紀ごろの、全ヨーロッパ史を概観しながら、歴史物語として偉大な画家を論じる。読みごたえと、得心のゆく面白さがつまった『ベラスケス』である。

後世マネから「画家たちの中の画家」と絶賛されたごとく、徒弟時代から後期の傑作『ラス・メニーナス』にいたるまで、ベラスケスは当代の至宝ともいうべき絵画を描き続けた。ルネサンス・バロック芸術を極めた驚嘆のテクニックは、まさしく近代絵画の萌芽を感じさせる自然観や人間性へのまなざしに裏打ちされている。

▲『バッコスの勝利』通称「酔っ払いたち」左から3人目の白い裸の男が、酒の神バッカス。お腹のお肉がたっぷんして、たいへん人間的。20世紀の映画のワン・シーンのような、男たちの表情。

寡作ながら傑作ばかりを描きつづけた、画家の正面の顔から、王室内の行事、修繕・装飾およびキュレーション、国王遠征における宿泊の手配など、王の延臣・侍従としての裏面の顔まで、巨匠ベラスケスの全貌を端的に知ることができる。コンパクトだが、充実のコンテンツ! (なんか宣伝口調で・・)

このブログにかつて、「ベラスケスとは何者か」という拙文を描いたが、その直截の解答をもらった感じであった。⇒https://blog.goo.ne.jp/koyorin55/e/b4aec4f2fe0f474bfc05d46b51d2da2d

大高保二郎という方を知らなかったのは不徳のいたすところで、2016年に”ありな書房”から『スペイン 美の貌』という著書を上梓されていた。倒産したので入手しづらいのだが、この出版社の芸術書の水準は心得ている。プロフィールをみれば、大高氏は母校の先輩で、ベラスケス・スペイン美術の永年の研究家であった。

ともあれ、新書ではありながら、事実関係は網羅なく押えられ、新たな知見も盛りこまれている。研究入門書としても充分に読むに堪えうると思う。

作品の制作年や、ベラスケスの宮廷内の栄転・経緯、イタリア出張における行動などメモしながら読み進んだら、年譜のミニチュア判のようなものが自然にできてしまった。我ながら律儀なことをはじめてやった。参考までに、別記にて紹介したい。(※参考)

「ベラスケスが何者か」という私の問いに対して、著者の解答というか、事実の指摘と着眼点において、なるほどと深く首肯することがあった。その何点か書いてみたい。

〇ベラスケスの出自が、ポルトガルの旧家を祖とするコンベルソ(ユダヤ人改宗者)との指摘。その特殊な立場がもたらす王室画家としての生き方。異端審問のきびしい時代にあって、ベラスケスは終始王室付きの画家よりも、侍従ともいうべき「奉公する」立場にこだわっていたふしがある。その控えめで慎重な人格者でありながら、画家としての才能、表象力、審美眼にけっして奢ることはなかった。それは彼の出自がなせる業なのか・・。

〇徒弟時代には、「ボデゴン」という厨房を舞台にした絵画あるいは上半身の肖像画をもっぱら描いた。これらの絵は宗教画をモチーフにしていても、庶民性や生活感を感じさせる。肖像画はもちろん静物画にしても、その描写のマチエール、シズル感など、当時の画家の追随をゆるさない。

圧倒的な画力にもかかわらず、当時からすれば周辺の生活感あふれる題材を選んでいるのは、ベラスケスの大きな特色であり、表象すべきモノの価値、神髄を見据えているからだ。

▲『セビーリャの水売り』(ベラスケス 21歳) ボデゴン(厨房画)ではないが同様のものだ。下層階級の人間であっても、屹立する存在感。壺のしずくのリアリティ、冷たさも伝わってくる。

〇画家の親方パチェーコは、少年ベラスケスの生活すべてを面倒みることを保証した。(自分の愛娘との結婚が条件だったかどうかわからない)。当代随一の画家ルーベンスさえ、ベラスケスの稀なる才能に括目せざるをえなかったし、その人柄に一目を置いたという。

二十歳そこそこの青年を、スペイン王は居室に出入りできる侍従としても雇ったのだ。画家ではなく、人間としての器量の卓越した何かを感じさせたのであろう。

〇役職や俸給がどれほどで、どうレベルアップしていったか。いわば芸術家らしからぬエピソードも、この新書では知らせてくれる。ベラスケスの全貌が、さまざまな角度から細密に照射されるといっていい。

(スペイン王宮の、外交資料、会計資料、芸術品保管台帳は存在し、一次資料としての価値は失せない。もちろん、どこかの国のような改ざんはない)

〇イタリア画壇にもその名声を轟かせながらも、ベラスケスはけっして奢ることなく王宮の仕事をこなしてゆく。神経と労力をつかう仕事でありながら、宮廷内の装飾、他国の一級の絵画、逸品の蒐集をもまかされていた。イタリア滞在中の絵画制作について、ベラスケスに精神的な変化があったようだ。宗教的な相克とか、信念のゆらぎというか。(この項、何度も書き直しているが、表現したいことの言語化を何度も失敗している。情けない。)

〇漱石、小津安二郎への影響は、著者のたくましい想像力に共感する。若干、実証性に難ありとみた。しかし、筆が滑るように書けるというのは、何らかの根拠なり確かな心証があるからで、これからもご研鑽を祈りたい。

最後に自分なりの気づきを記す。

『メニッポス』や『イソップ』らの古代の哲人、矮人や小人、および道化師らは、決して宮廷内ではアウトロー(慰み者、太鼓持ち)ではなかった。彼らは、スペイン・ハプスブルグ家のよき理解者であり、魂の支援者ではなかったか(血族結婚を繰り返し、多くの国王・王妃候補の子供らを死産および若死にさせていた、代々のフェリペ王)。彼らの肖像画は、王宮の居室、別宮や私邸に飾られていた。

高貴なものを、至高のものを慰むものは、異端なるものを超越するというパラドックス。ある意味、倒錯した真実を、ベラスケスは穏やかに見つめていたのかもしれない・・。

なんといっても筆者はまだまだ勉強不足だ。『大衆の反逆』のオルテガ・イ・ガセットのベラスケス論、神吉敬三のスペイン美術に関する著書はぜひとも読んでみたい。

それにしても、ベラスケスの肉声が聞こえてこない。

人望、地位も申し分なく、ローマ教皇の肖像も描いた人物が、実際に何をかたり、どんな考え方をしていたのか。

一言も二言も、真実のディエゴの言葉が伝わってこない。アトリエでもよほど寡黙で、宮廷の仕事でも必要最小限の言葉しか発しなかったのか。沈黙の威厳で、あらゆる指図をしていたのだろうか。

ラス・メニーナスを見たときのあの不思議な感覚、17世紀の宮廷内にすっぽり吸い込まれた驚き。しばらくは追っかけてみよう。

(※参考) ベラスケス年譜 メモ・覚書により作成 (今後も、追加・訂正・改変あり)

1599 ディエゴ・デ・シルバ・イ・ベラスケス(1599~1660)生誕 父ファン・ロドリゲス・デ・シルバ 母ヘロニマ・ベラスケスの長男としてセビーリャに誕生。 ベラスケスとは母系の姓名 祖先はポルトガル王宮に勤めた旧家出身 ユダヤ教からの改宗者(コンベルソ)

1605 フェリペ4世生まれる

1609 フランシスコ・エレーラの工房に入る

1611 フランシスコ・バチェーコ(1564~1644)(画家にして理論家、異端審問所の美術品検査官))に師事(徒弟制度、生活一切の面倒をみる下僕として一緒に暮らす)後に岳父となる

著書「絵画芸術」刊行1649年(スペインのヴァザーリと称されるアントニオ・パロミーロの著書『絵画館と視覚規範』に並ぶとされる。ベラスケスの加筆があるか?)

1615 (支倉常長 フェリペ3世に謁見 国王立会いのもと、常長受洗す。)

1617 18歳にして画家組合に親方として登録

1618 ファナ・パチェーコ・ミランダ(1602~1660)と結婚 ファナ16歳 ベラスケス19歳 『マルタとマリアの家のキリスト』『卵を料理する老女と少年』 30年戦争始まる

1619 長女フランシスカ誕生⇒『東方三博士の礼拝』(マリアが妻ファナ、キリストを長女、その他近親者をモデルにしているという)

1620 『セビーリャの水売り』『パトモス島の福音書記者聖ヨハネ』『無原罪の祈り』

1621 次女イグナシア誕生

1622 『ルイス・デ・ゴンゴラ』 初めてマドリッドへ。 (フェリペ3世専属の名誉司祭の肖像・ボストン美術館蔵) フランドル、スペイン統治下となる

1623 フェリペ4世の宮廷肖像画家となる マドリッド定住 月額の俸給20ドゥカード、作品制作の画料、医療費別途支給

1624 『オリバーレス伯公爵の肖像』(サンパウロ美術館)

1625 ブレダの戦いに勝利 『フェリペ4世騎馬像』 王の延臣「私室取次係」となる。 宮廷内における国王の寝所や居室の警護(王もアトリエでの制作に自由に立会う)

1626 『フェリペ4世の肖像』(-28)(ダラス、メドゥーズ美術館)

1627 「宮廷取次官」 『ドン・カルロス親王の肖像』 4人の王室画家との競技でベラスケス優勝 「王室式部官」に任命

1628 『バッコスの勝利』(1626~28) 宮廷画家から王室画家へ 王室理髪師と同じ待遇 ルーベンス(1577~~1640)と親交を結ぶ(-29) イタリア行きを勧める

1629-31 イタリアに旅行 絵画視察・蒐集・制作 『ヨセフの長衣を受けるヤコブ」』『ウルカヌスの鍛冶場』 (いずれもローマで制作)風景画?

1630 ナポリでスペイン人画家リベラ、フランス人画家ニコラ・プッサンらに会う (離宮レティーロ 1940年まで造営 装飾指揮官として采配をふるう)

1632 『バルタサール・カルロス王太子と矮人』『道化ドンファン・デ・アウストリア』

1633 長女フランシスカ 弟子のマーソと結婚

1634 『ブレダの開城」(-35)』(←ネーデルランド 30年戦争) 『ファン・マテオス(狩猟隊長)』

1635 フランス スペインに開戦布告(1659年 ピレネー条約まで戦争状態続く)

1636 『狩猟服姿の枢機卿ドン・フェルナンド親王』

1637 『扇をもつ婦人』(~1638)

1638 『マルス』 『イソップ』 『メニッポス』 『モデナ公フランチェスコ1世・デステの肖像』

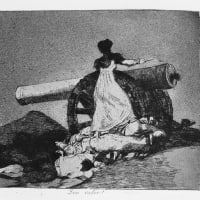

1639 再計測記録主任 『道化カラバシーリャス』(1635~1639)(《道化師パプリロス》とも表記 この絵画を見て、後年マネに「画家のなかの画家」と言わしめ、『笛を吹く少年』を描いたとされる。)

1640 母ヘロニマ・ベラスケス死亡 『パブロ・デ・バリャドリード』(役者or吟遊詩人)

1643 王室侍従代に任命される(王室画家の肩書を以降使わない)国王私財官、王室美術品監督に任命 月給60ダカット

1644 岳父フランシスコ・バチェーコ死亡 フェリペ4世王妃イザベル死亡 『フラガのフェリペ4世』『宮廷道化師”エル・プリーモ』『宮廷道化師”セバスチャン・デ・モーラ』

1646 王宮八角堂管理官兼会計官

1647 父ファン・ロドリゲス・デ・シルバ死亡

1648 俸給700ドゥカードに。 オランダ独立承認 ウェストファリア条約(30年戦争終結)『鏡のヴィーナス』(~1649)(ベラスケスの私生児を産んだとされるモデル)

1649 スペイン王の作品購入官 フェリペ4世マリアナと再婚(叔父と姪)2回目のイタリア再訪 ダ・ヴィンチ『最後の晩餐』等鑑賞

1650 『ファン・デル・パレーハ』『教皇インノケンティウス10世』『カミッロ・マッシミ』

1651 6月イタリアより帰国 王女マルガリータ誕生

1652 王宮配室係から配室長へ(そのほか王宮特別営繕監督官、別邸・王宮館の建設における検査官・会計官なども兼任)『王妃マリアナ・デ・アウストリア』

1653 『王女マリア・テレサ』

1654 『ピンクのマルガリータ王女』

1656 『ラスメニーナス』『織女たち(-58)『白い服の王女マルガリータ』

1658 このころ貴族の最高の騎士団のひとつサンティアゴ騎士団の称号を取得(『ラスメニーナス』に紋章自ら描き入れるか(※)長女フランシスカ死亡(夫マーソは王室付画家、ベラスケス死後引継ぐ)

1659 騎士団員に叙せられる 『皇太子フェリペ・プロースペロ』『青い服の王女マルガリータ』

神話画・連作『ヴィーナスとアドニス』『クピドとプシュケ』『アポロンとマルシュアス』以上3点焼失 『メルクリウスとアルゴス』

1660 マリア・テレサとルイ14世結婚 フランスとの国境 フェザン島 フェリペ4世の大遠征に先立ち、ベラスケスは王宮配室長として50日間の宿泊手配(復路は29日

大遠征から2か月後の8月6日 マドリード・アルカ―サル内自邸にてベラスケス没 その8日後 妻ファナ・パチェーコも死亡

(※)ベラスケス死後、フェリペ4世の命により紋章を加筆した説あり

▲マネの『笛を吹く少年』の模範となった