今までの私の認識では山縣氏も土岐氏と同族であったが、今回調べてみて、ちょっと違うかもしれないと思い始めた。

確かに、同じ清和源氏であり、同じ美濃国が拠点である。

さらに源頼政は深栖光重が義理ではあるが兄弟であり、土岐氏に近いところに位置する。

頼政の父である仲政の兄弟に国直(国政の父)も、名を連ねている。

という事は、源頼綱の時代に、摂津源氏(多田源氏・源頼綱)と美濃源氏(源国房)に分かれたのかもしれない。

頼綱の兄弟に国房がいるのだ。

===*===

ココを読むと細かくて、うれしい。

日本通信百科

https://japan.fandom.com/ja/wiki/%E7%BE%8E%E6%BF%83%E6%BA%90%E6%B0%8F

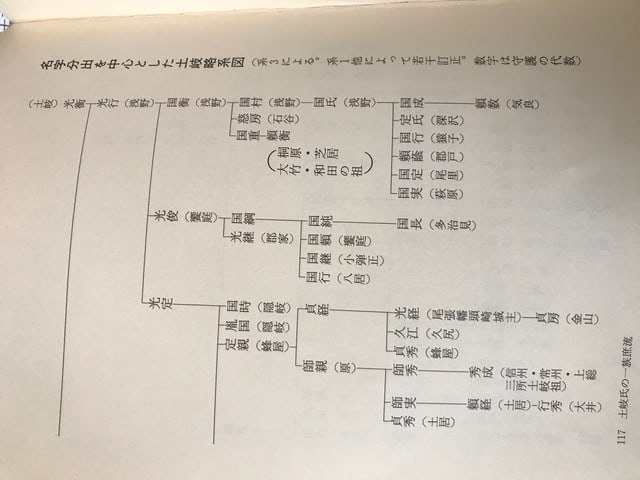

山県氏 : 山縣氏とも呼ばれる。上記と同じく摂津源氏頼光流多田氏の庶家。平安時代後期に上記の頼光の玄孫の山県国政が、美濃国山県郡(現在の岐阜県山県市)を本拠地としたことで、その末裔は山県氏と称した。同族に摂津福島氏[27]など、庶家に美濃小島氏[28]・彦坂氏[29]・美濃福島氏[30]などがある。さらに、上記の蜂屋氏はもともとは山県氏の庶家だったが、頼親の代に嗣子がないために同族の土岐光定(光貞)の次子の定親(貞親)を婿養子を迎えて、土岐氏一門となった(上記の美濃原氏も美濃不破氏も同様である)。

27.摂津源氏師光流で、摂津国西成郡福島荘(現在の大阪府大阪市福島区周辺)を拠点とした。

28.美濃国池田郡小島郷(現在の岐阜県揖斐郡揖斐川町小島大字)を拠点とした。

29.美濃国方県郡(稲葉郡)彦坂郷(現在の岐阜県岐阜市彦坂大字)を拠点とした。

30. 美濃国大野郡福島郷(現在の岐阜県本巣市福島大字)を拠点とした。

ーーー:---

土岐氏は、頼光の後裔である光衡が美濃国の土着の豪族の礪杵氏(ときし)の一族の末裔の女性を娶って、土岐光行(惣領家)・肥田光時(肥田氏の祖)らを儲けることによってはじまった。

礪杵氏(ときし)に関する情報はあまり見つからず、、

礪杵道作(ときのみちつくり)

http://blog.livedoor.jp/afuriyui/archives/7719751.html

https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/050201densetsu/111249.html

箕作とも繋がってくるようである。