web情報からヒントを得て思うに、明智氏は江州中原氏に近い関係があったように見える。

多賀・京極・佐々木・進士・長江・長山・・・・

例えば、京極の祖である佐々木氏信の母は「藤井宮内少輔大江時守」の娘だそうである。この時代の大江氏は中原と密である。

また、多賀氏は京極高数の次男が入り、多賀高忠となっていた。

多賀の本拠地である多賀神社の奥に「佐目」があり、そこに光秀が住んでいた場所があることとも符合する。

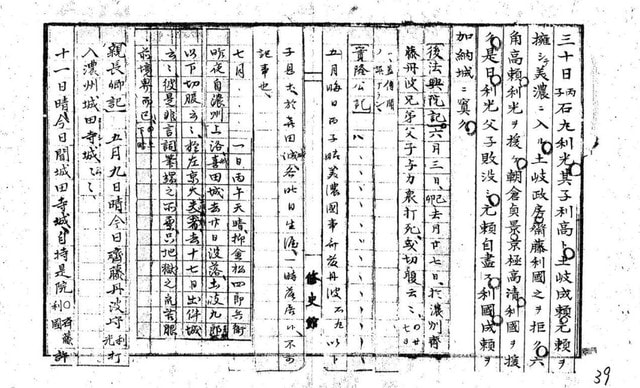

近江国御家人井口中原系図の成行からの系(藤堂氏も入っている)に長江氏が居り、その系に「明智」と書かれている。

私は初め、この書き方は僧の名前か、名前であろう。

まさか苗字の「明智」とは思えない…と思っていたのだが、これは古い系図を写す際にそのようになったのかもしれない可能性もあると思い始めた。

その疑問に答えるかのように、佐々木哲学校の中に「長山・明智・長江」のつながりを示唆する文があった。

更に、長江信周が山岸も名乗り、進士も名乗っているようなので、そこにも「明智氏」が見え隠れしているのである。

これは、調べてみるべし!と思って開始すると、つながりが見えたのである。

===*===

明智氏と長山氏 2人目の頼兼

「通称は明智次郎。

明智の祖とされています。

土岐頼貞の6男である土岐頼清(頼宗)の子です。頼康の弟、頼雄・久々利康定(康貞)・頼直(よりただ)・直氏(ただうじ)・頼忠の兄です。

明智氏の祖で、妻は豊後大神氏の娘とされています。嗣子の光行が早世したために、従弟の頼重(頼助)(長山頼基の子)を養子に迎えて、明智姓を名乗らせその後を継がせました。」に注目!素晴らしい! ごちゃごちゃした感じがすっきり!

https://akechi1582.com/2107/

源頼基 ↓

土岐頼貞の九男。土岐九郎、長山頼基、伯耆守。明智氏の祖・頼重の父。兄の頼遠の猶子となり、堀口貞満の娘を娶る

佐々木哲学校にも長山氏が登場している。

http://blog.sasakitoru.com/201312/article_2.html

中原系図に見える長江盛定の次子「明智」は、土岐明智頼兼の舅長山遠江守頼基(実名頼煕)と推測できる。こうして長山・明智・長江がつながる。

明智氏と長江氏

長江氏の名が出ているので、ヒントとなった。

一乗谷の前の話であろうと思う。

https://minkara.carview.co.jp/userid/572723/blog/44257690/

上のブログに出てくる【長江信周】こそが、下記のブログの【進士信周】【山岸信周】であろう。

とすると、長江氏は「進士の役」を仰せつかっていた一族であったのかもしれない。

だからこそ、光秀は饗応の役を信長から仰せつかったとも思えるのだ。

進士信周の次男として生まれたのが、進士藤延(明智光秀)ともある。

https://akechi1582.com/3788/

===*===

更に先日の情報をプラスする。

中洞付近に乾氏がいて、そこに光秀が逃げ込んだ。(本能寺の変の後)

そして、若かりし頃の光秀も場所は違うのだが、やはり乾氏と関連の場所の近くに逃げ込んでいる。

何かある。

https://blog.goo.ne.jp/kunorikunori/s/%E4%B8%AD%E6%B4%9E

https://akechi1582.com/2581/+