但馬国 出石郡 菅荘 北部にあると思われる【出石神社】は、高辻宮姫の領地だという。その総地積はダントツ一位であり、広いようだ。

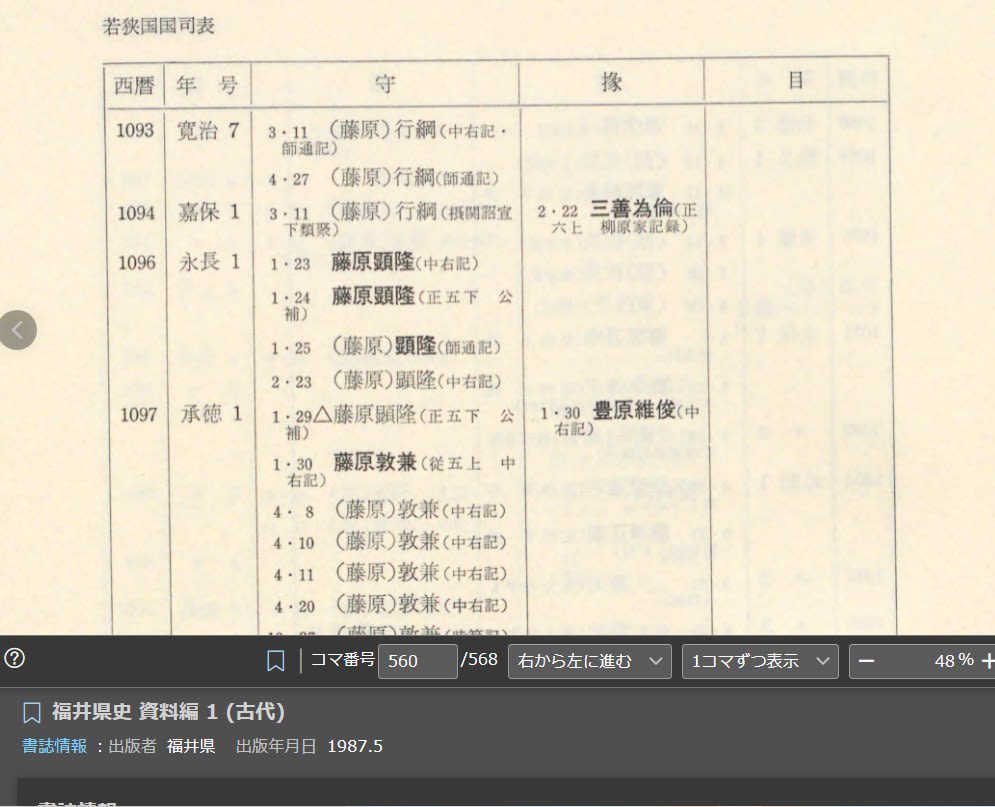

荘官・肥前前司とあり、藤肥前前司経久のことと思われる。

彼は私的役人であった との見解も述べられている。(神美村誌)

という事は、藤肥前前司経久は高辻宮姫や、その家の関係者であった、知り合いであった可能性が高く、その周辺を探ってみることにしたい。

①まず、高辻家という菅原氏の流れに乗る家がある。

②高辻宮には、亀山天皇の典侍局が産んだ【高辻宮】がいるようだが、それは藤肥前前司の時代よりも後の時代となり、当てはまらないようにも思える。

③もう一つ【高辻斎宮】という女性がいる。粛子内親王の事だそうである。

1196年生まれというので、出石神社の高辻宮には当てはまりそうな年代となる。

『建暦元年(1211年)4月19日帰京、その後の消息は不明。』とwikipediaにはあり、15歳当時以降の消息が不明となっている。その当時はまだ姫でもあり、可能性は高いかもしれない。

しかし、1201年という事はまだ5歳の時に新宮群行とある。そのように小さなころから?と疑問が残る。

wikipediaによると、

『群行(ぐんこう)は、伊勢神宮の斎宮(斎王)の京都から伊勢国の斎宮御所への下向、またはその発遣の儀式、群行の儀(ぐんこうのぎ)のことである。』

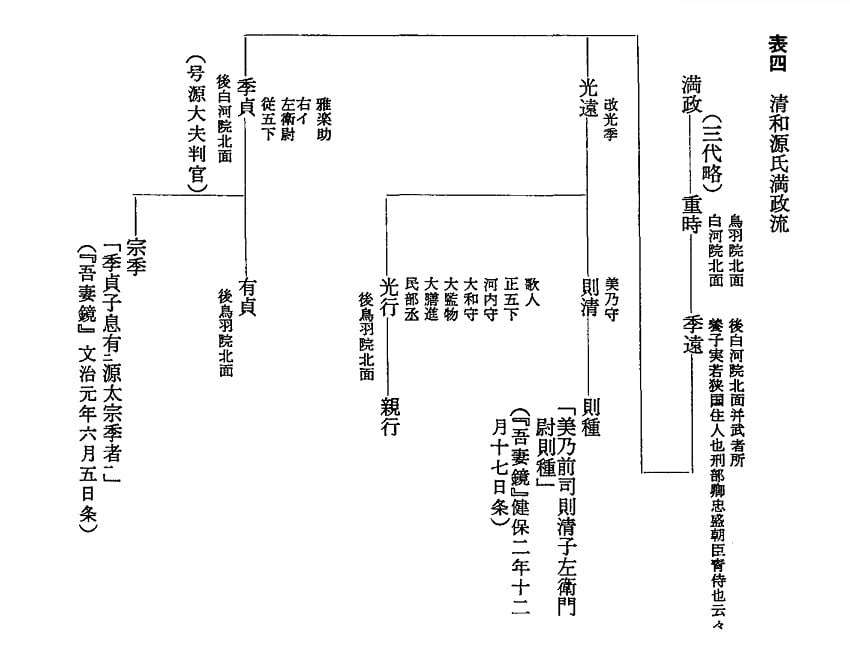

後鳥羽天皇の後宮:源氏(兵衛督局・加賀内侍) - 源信康女

第二皇女:粛子内親王(高辻斎宮、1196年 - ?) - 伊勢斎宮

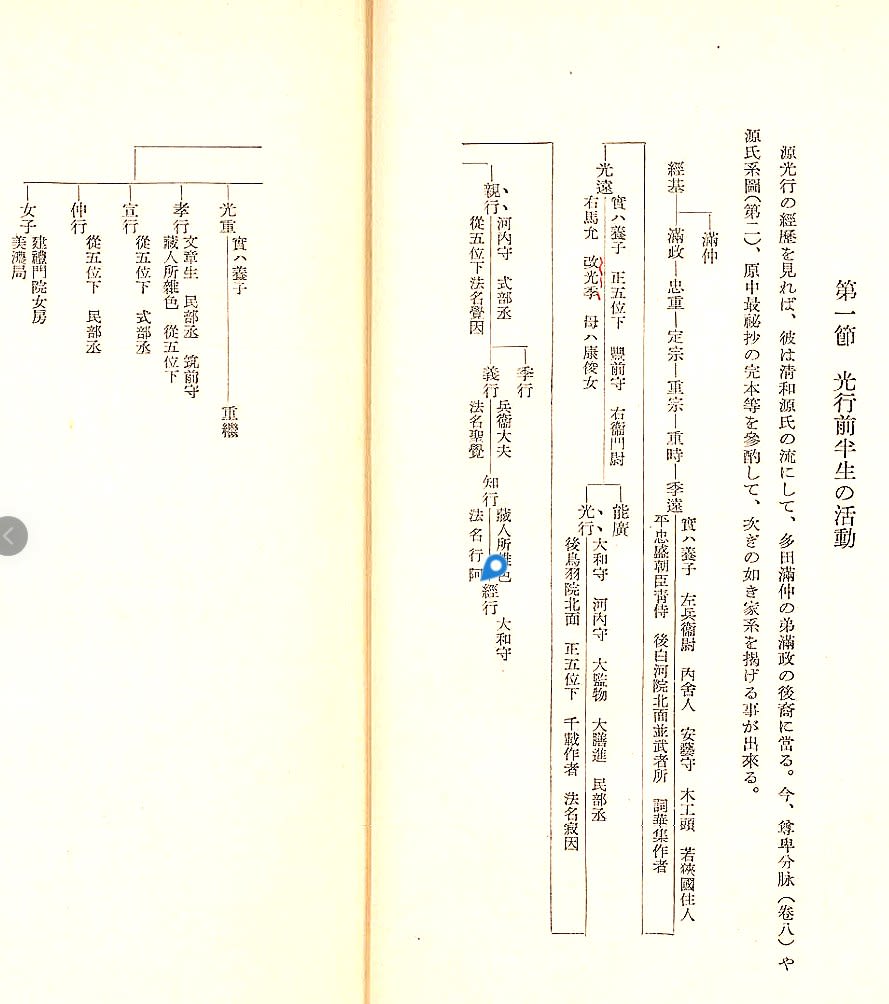

上記の中世文学研究の中に登場する斎宮頭の源顕兼。

源顕兼の母親は石清水別当光清の女 である。

【『今鏡』では、「光清姫」として御所勤めを始めた美濃局の衣裳が華麗に描かれていて、娘の出仕に万全を期して臨んだ光清の意気ごみが感じられ、その財力は、当時の宮中を凌駕しました。】(八幡の歴史を探究する会・石清水八幡宮 唯一の宮寺への道 大田 友紀子 著)

顕兼の祖父となる石清水別当光清。

その娘 美濃局 には、聞き覚えがある。

そこから今度は菅原氏との関係が出てくるのである。

「菅原在良の娘」が石清水別当光清の妻であったのだ。

しかも、在良の母親は「藤原実方の娘」であり、熊野別当家とのつながりが見えてくるのである。確実ではないとはいえ、泰救や長快の父であったかもしれない藤原実方....と言われている。

さらに以前ブログ記事に書いたのは、石清水八幡家と土岐氏との関係であった。

土岐光信の息光重=源仲政の養子

そう仮定し、進めていく。

光重の姉か妹に「石清水八幡宗清法印室」がいる。

つまり、土岐氏から石清水八幡に嫁いでいるひとがいる。

・・・「美濃局」が文書に見えるのである。

美濃局紀家子(光清女) 道清自幼少為美濃局猶子

前出の(八幡の歴史を探究する会・石清水八幡宮 唯一の宮寺への道 大田 友紀子 著)には、以下も記されていて、このブログの部分に当てはまると思う。

【光清の嫡男である田中家祖・勝清の孫の道清(1109~1206)は美濃局の猶子となってその遺産を子孫に伝えました。その息第34代別当宗清は、建保4年(1216)、勝清・慶清・道清3代の先師の墓所脇に一堂を営み、その後、子息第39代別当行清が唐招提寺の聖守を開山として伽藍を整備して「法園寺」を創建しました。】

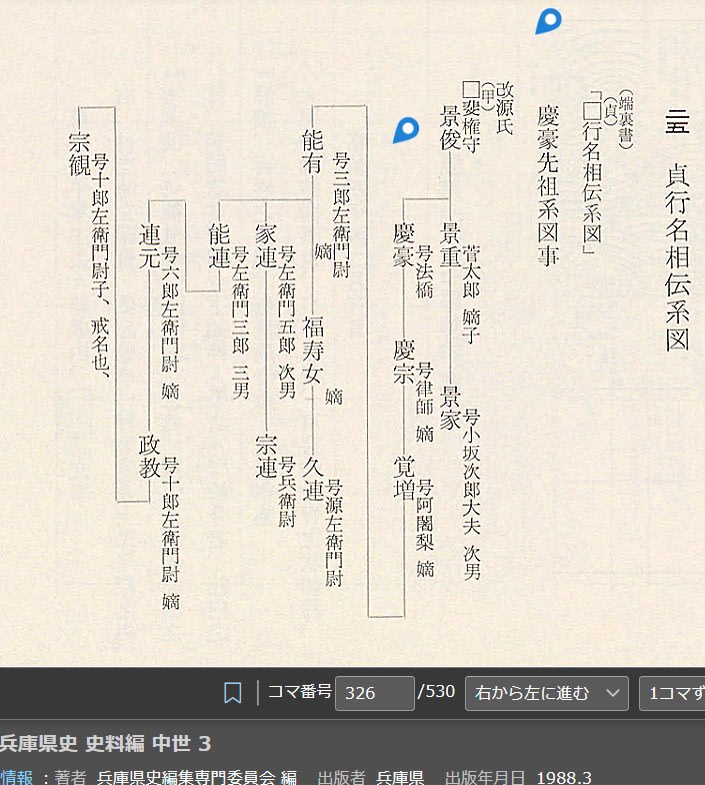

光清ー道清(美濃局の猶子)ー宗清-行清(石清水宮別当家・田中・善法寺家)

wikopediaの紀氏には以下のように書かれている。

『紀氏の流れをくむ末裔として、田長流の石清水八幡宮別当家(田中・善法寺家)の他、下野に下向した清主より出たとされる下野紀党(益子氏)、長谷雄流を称する池田氏・信太氏・細見氏・大井氏・中村氏・品川氏・春日部氏・堀田氏・浦上氏・安富氏・高安氏などが挙げられる。また、紀伊国造家は天元年間に男子が途絶えたため、長谷雄の曾孫行義を嗣として以降朝臣姓を称した。なお、中世以降の紀氏には、橘朝臣姓を仮冒した者が多いと言われる。』

紀氏と深いつながりを持つ石清水八幡宮別当家である。

此処で、九里との接点がありそうなのは、宇都宮氏と関係のある益子氏や、大井氏、だろうか。

経久の父経任が橘次を名のっていた事とも関係が出てくるのかもしれない。

まだまだ分からないことだらけではあるが、調べると 丹波国河守荘・因幡国冨城郷(国衙在庁官人)・「但馬国菅荘地頭・出石神社の荘官」は、何れも九里太郎であったかもしれない。

更に深江蓮忍が肥前にいたことが藤肥前太郎経久であったならば、、、、と、気にかかっている。

因みに、九里太郎は、九里太郎左衛門経久 蓮忍入道 である。