https://core.ac.uk/download/pdf/145768475.pdf

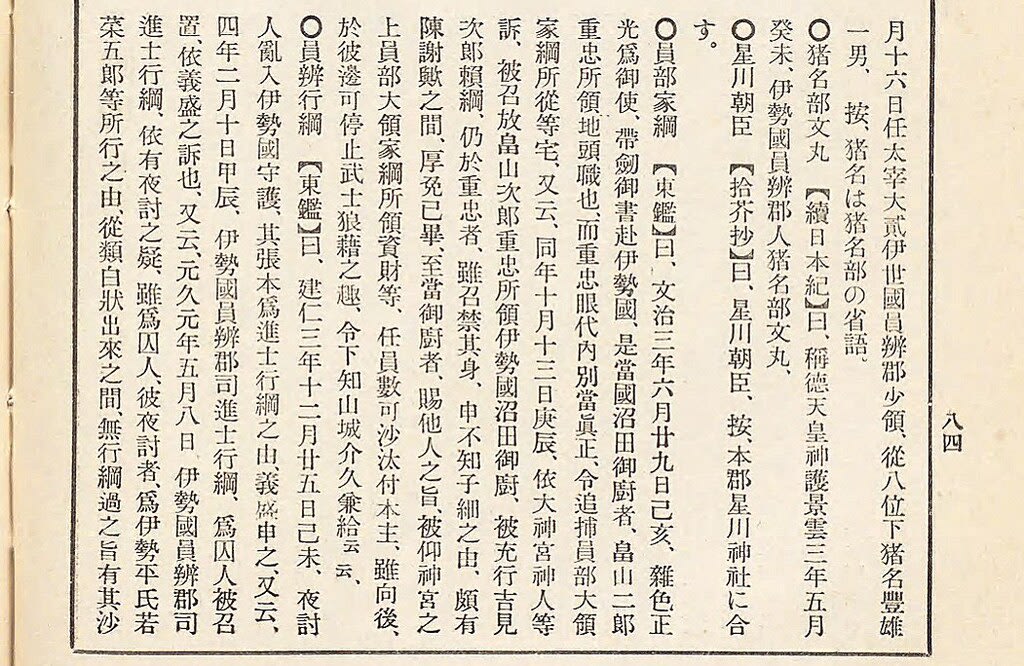

中川博夫 【後藤基綱・基政父子(一)その系譜と略伝について】

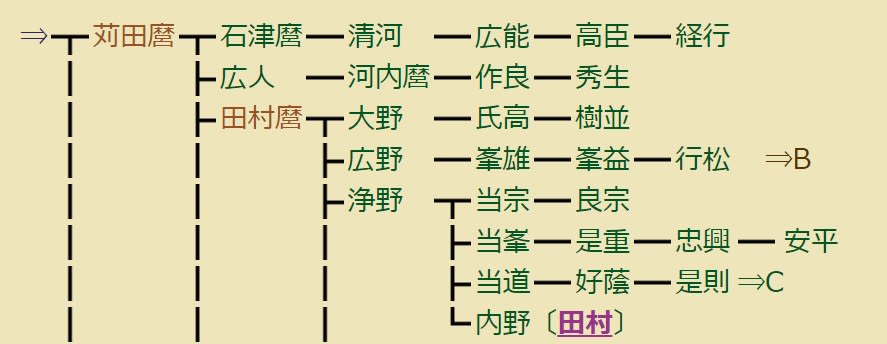

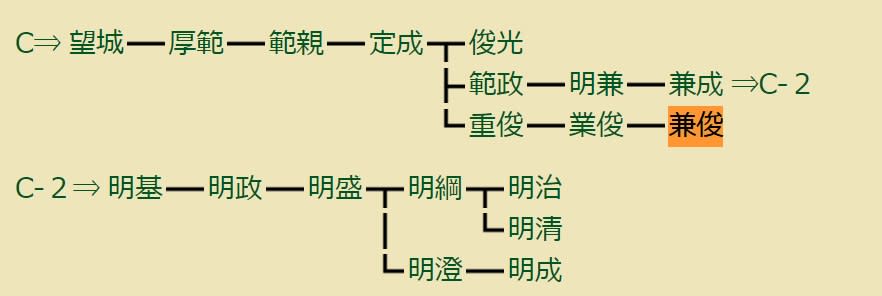

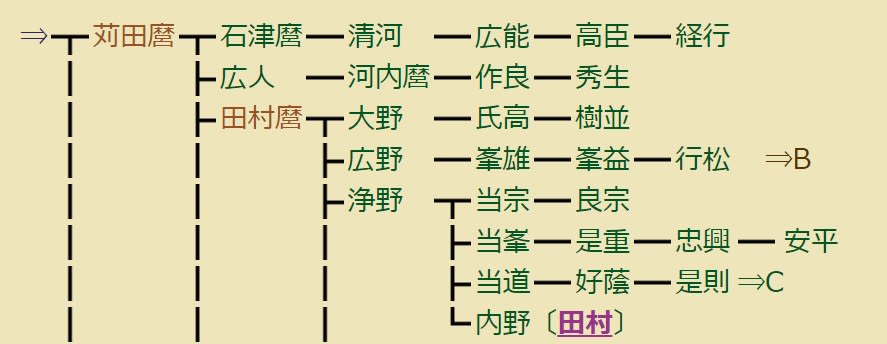

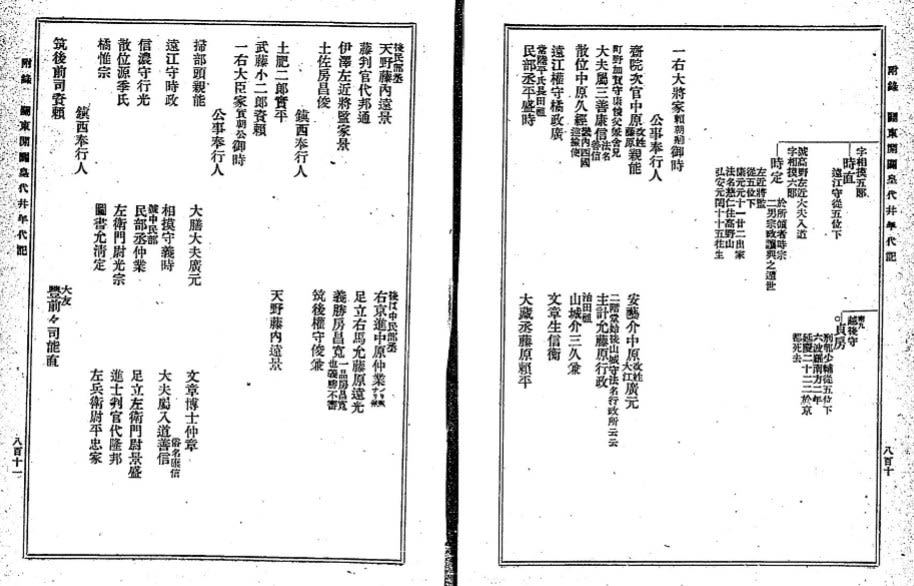

この論文の4ページ目に系図がある。

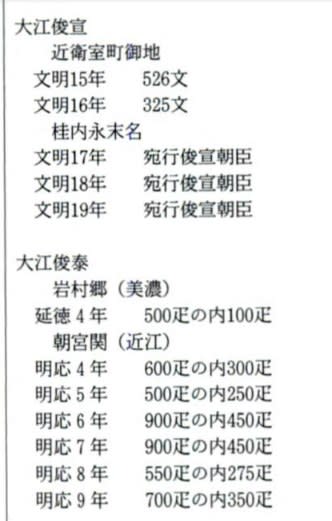

この系図によると 後藤基政の母は大江能範女だそうで、つまり基綱の妻が大江氏であったことになる。

基政の祖父は後藤基清となる。

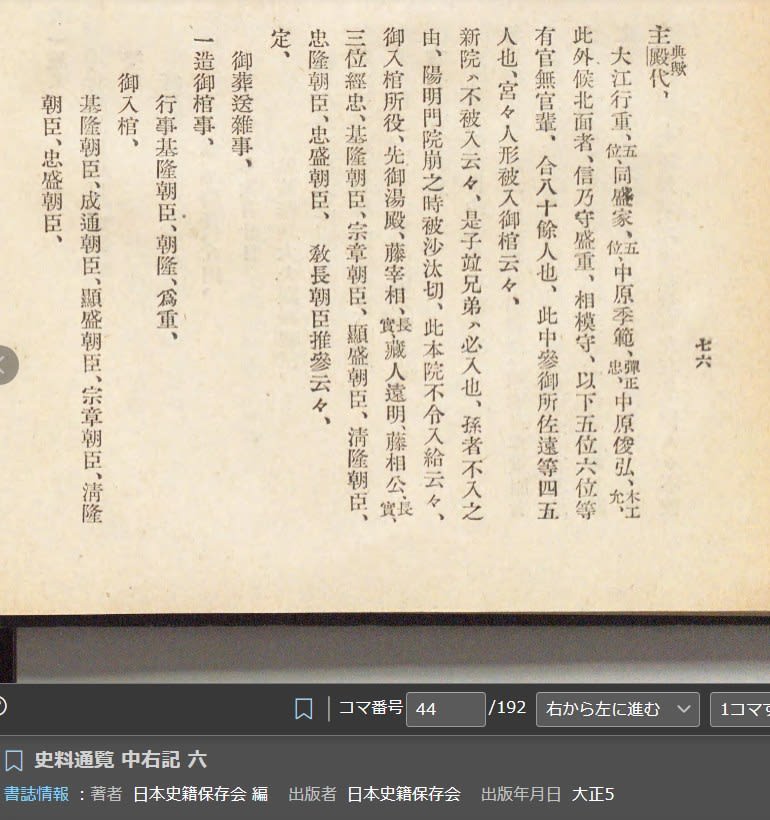

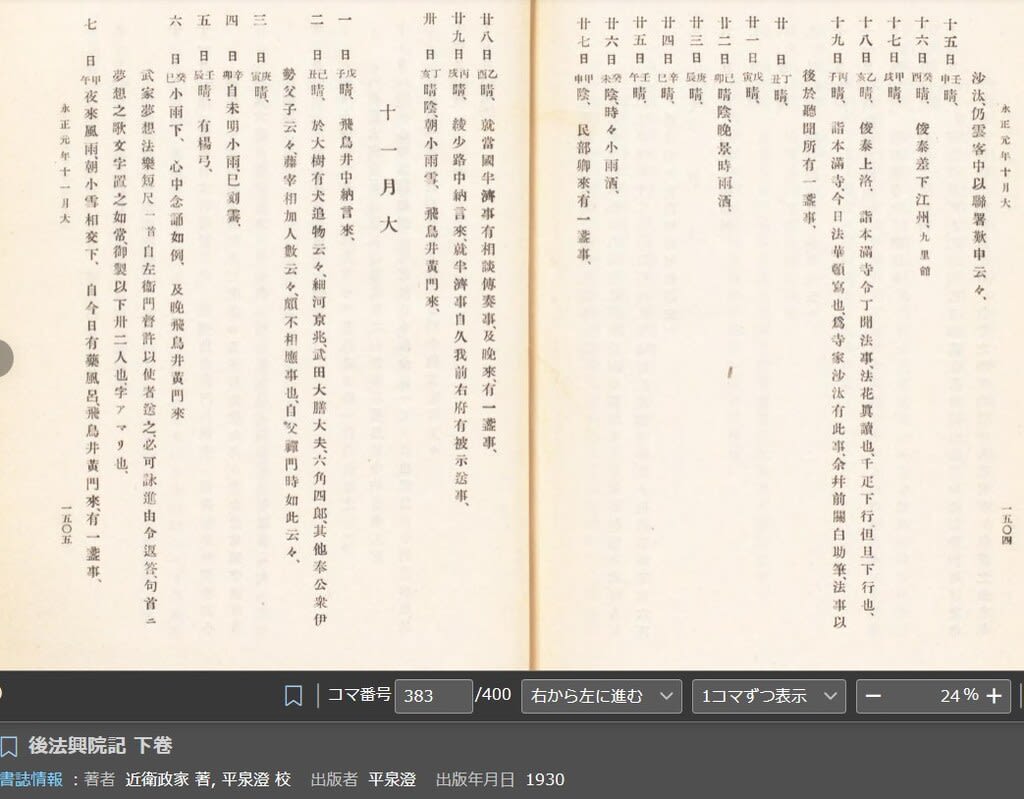

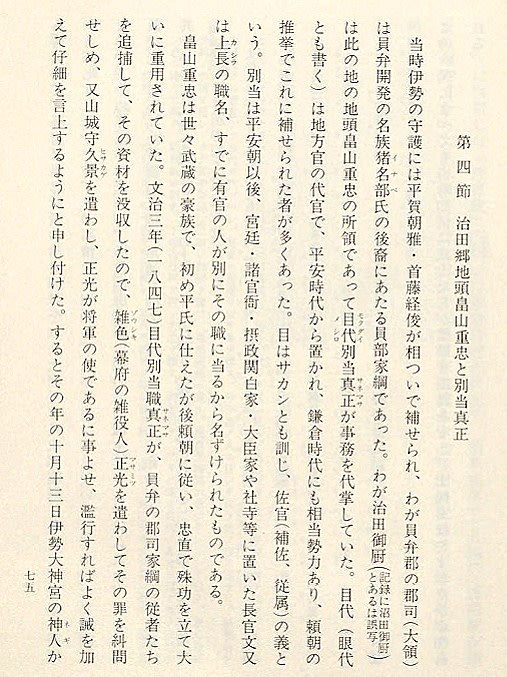

後藤基清は、中原政経・小野義成とともに一条家に仕え、「三左衛門事件」のことで捕らえられてしまった人物である。

息の基綱の妻が「大江能範の娘」

能範とは、と以前にも記事にしたがその続きである。

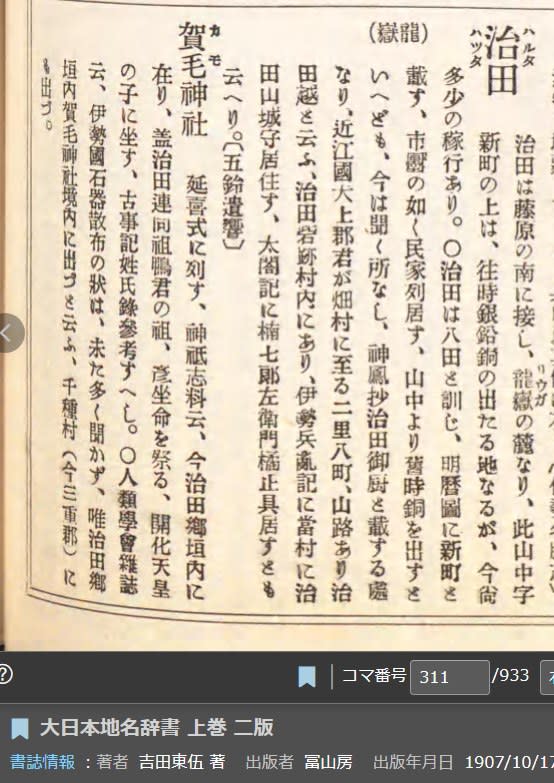

今回は藤原能範として調べてみた。さて、同一人物だろうか?

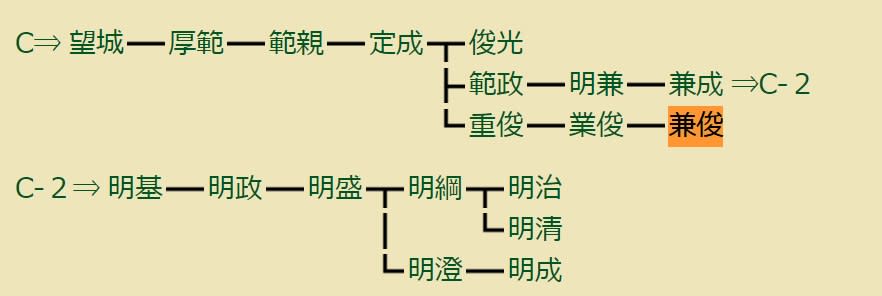

藤原能範は藤原範光の息である。

更に範光は…藤原範兼の息であり、範兼は、弟「範季」が10歳の頃父が歿したために、父の代わりとして範季を育てている。

範季は、平治元年(1159年)の平治の乱で没落した源義朝の六男・範頼を引き取って自らの子・範資と一緒に養育している。

義経の応援隊でもあったようである。

範季と季範(熱田神宮の…由良御前の父)を間違えそうになるが、別人である!!

範兼の実弟であり、後に養子となる範季。(コトバンクには高倉範季ともある)

ところが、其の範兼も息を残して歿してしまったために今度は

「長寛3年(1165年)4月に範兼が死没すると、残された子の範子・兼子・範光らを引き取った(範光には実の娘である季子を嫁がせて婿にしている)。 」

藤原能範の母親は不明であるが、父の範光は、確かに範季に育てられていた。

範季に養育された範光、そしてその息が能範である。

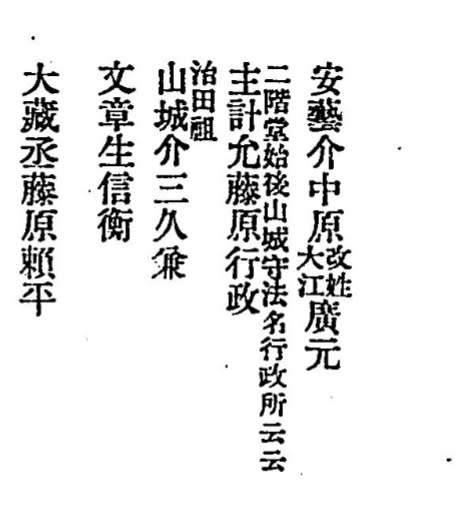

さて、この人物が、大江能範と名乗り、その娘が後藤基綱の妻となり、基政を産んだのだろうか?

進展したような、していないような‥‥で、この線でもう少し調べてみようと思う。

大江広元 1148年生まれ である。 つまり15歳で娘が生まれたとしても1163年生まれとなる。

一方

源義朝 1123年生~1160年没

つまりこの年の差から見て、娘が義朝嫁ぐ…という事はありえないと思う。

一方、それが何かを表わしているとすると、義朝に嫁いだ『中原氏』『大江氏』がいたのかもしれないという可能性である。

古い系図に「中原」「大江」など一言書かれていて、中原・大江ならば「広元」であろう‥‥と誰か早合点したのではないだろうか?

そして、源義朝に嫁いでいた朝長の母が、もしかすると中原であったかもしれない可能性を思うのである。

波多野義通の妹と云われているが、もしかすると以前ご紹介していたこちらにも義通に嫁いだ女性の妹のことではないか?とあったように思う。

中原の女性が波多野に嫁ぐ。その女性の妹が源義朝に嫁ぐ。

そして、義朝に嫁ぎ朝長を産んだ女性は離婚し、中原に再嫁する。充分にあり得ると思う。

その朝長の弟となる息が久経であったろうと思う。

更にその朝長には姉か妹がいて、その息が親鸞であったという説であったと思う。

親鸞1173年生であり、こちらも充分にあり得ると思う。

久経の異父姉となる女性が親鸞を産んだという事になる。

波多野義通の妻は「中河辺清兼」とwikipediaにある。

一人ではなかったかもしれないが、いちおう中河辺氏を調べてみる。

秦野氏市史によると

「『秀郷流系図』(松田)には(経)馬允義常の母は中河辺清兼の女とある。清兼の女姉妹は、姉は義通の妻となり、妹は義朝の妾となって朝長を生…」とある。」

「波多野義通の妹坊門姫あるいは中河辺清兼の女ともいう。範兼.則兼は「範」,

今のところ、この程度だが、気にかけておけば、判るかもしれない。

因みに「中原清兼」は存在する。