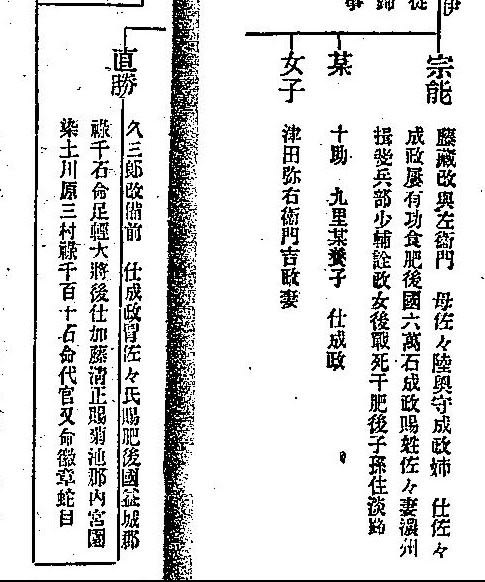

人質となった玉松が九里源兵衛であったのかどうか、

深尾氏が九里の幼子を連れて逐電したが、其の子が源兵衛だったのかどうか、

真実は、まだ分からない。

また、水茎岡山城と関係のない九里も存在していたはずである。

たとえば、和歌山の熊野本宮前坊の九里氏も居た。

京極氏側、朝廷の中、幕府の奉行人、

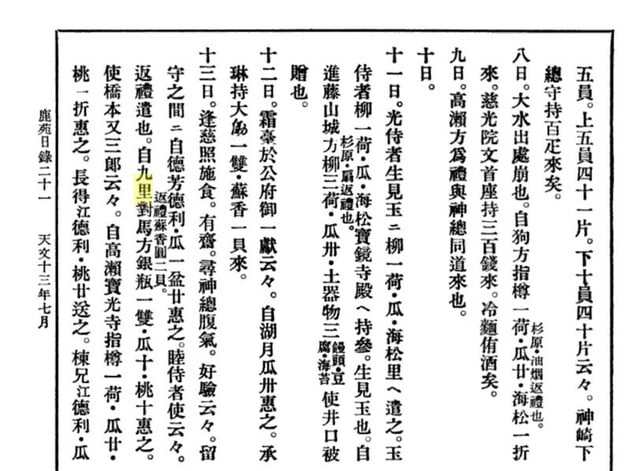

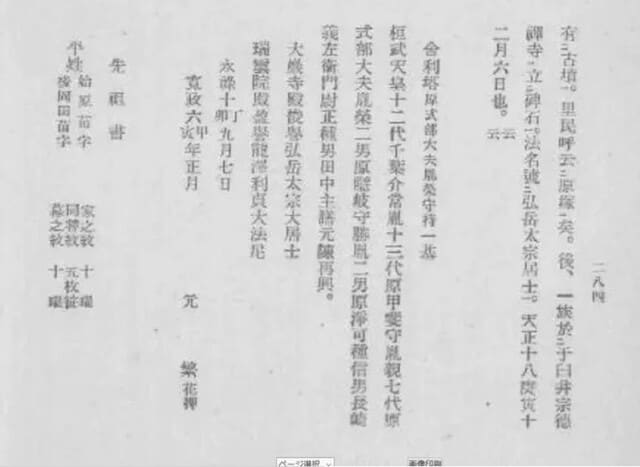

高野山 桜本坊の 九里但馬

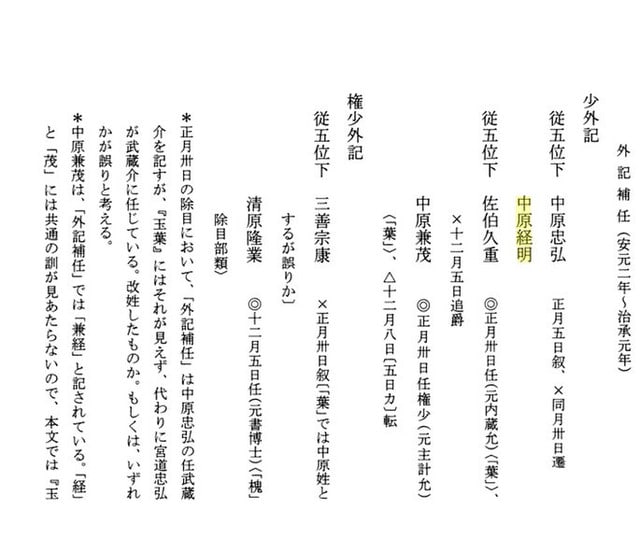

先ほど見つけたばかりの 九里左近太夫

まだ名も知らない九里が他にも存在していたに違いない。

ただ、まだ知らないだけなのだ。

===*===

九里源兵衛がもしも永原氏の許で育てられたとすると、私はそこには乾甲斐守が関係すると思う。

乾甲斐守が九里の娘を妻にしていたとすると、前の記事にいた「乾駒之丞雅勝」の孫(か親戚)であったなどという事もあり得るような気もする。

それならば、当然…のように育て、また六角氏の許で働けるように差配もできたのではないか?と思う。

そこで、水茎岡山城の九里滅亡後であったために氏をつなげていくために本来は乾氏か永原氏であろうが「九里氏再興」のために「九里」を名乗っていた可能もある。

===*===

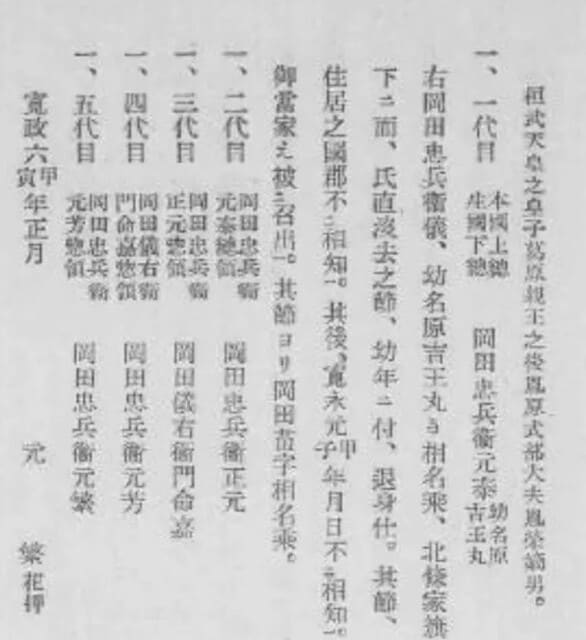

長岡藩にも九里五郎太夫他たくさんの九里がいた。

この人たちも、永原氏が関係しそうである。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E5%BE%8C%E9%95%B7%E5%B2%A1%E8%97%A9%E3%81%AE%E5%AE%B6%E8%87%A3%E5%9B%A3

永原氏のその後を見ていくと、佐々木哲学校の記事にある様に、

『実は長岡藩主牧野忠成の舅が永原道真の娘である。そして永田氏など六角氏旧臣が牧野家に仕えている。』

牧野氏と永原氏との関係が、九里氏を長岡藩へ導いたのだと思う。

http://blog.sasakitoru.com/201302/article_6.html

===*===

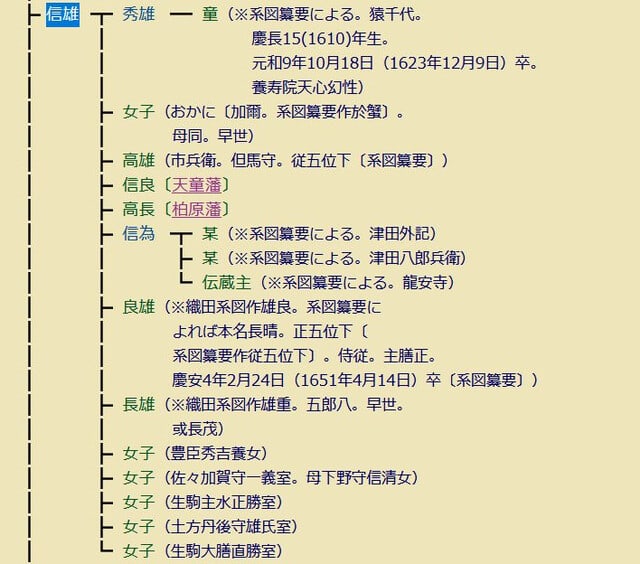

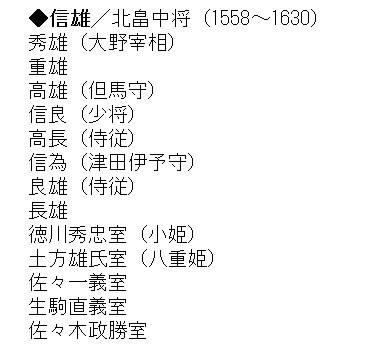

また、先ほど出てきた一人【九里左近太夫】

【九里左近】とも書かれている。

下記は踊りの人のようで、江戸時代と思う。