伊賀光季の四人の息たちは、何れも十歳以下であったという。政子が涙を溜めながら、その息たちを慰め、奮い立たせようと、声をかけ、領地も与える。

幼い子どもたちへの深い配慮だと思っていたのだが、この時代に武士である親が戦いで歿してしまう事は数多あったであろうと思う。

平等にそのようにしていたのではなく、義時の後妻の兄であったからか?と調べてみた。

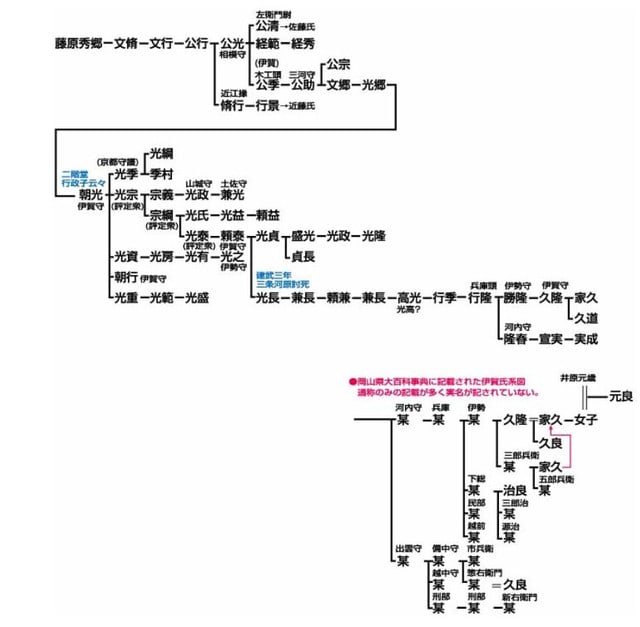

それもあったろうが、プラス二階堂行政とその周辺が関係すると思うのだ。

伊賀光季の母は二階堂行政の娘という。

そしてこの二階堂行政の父は工藤行遠、母は藤原季兼の娘(藤原季範の妹)なのである。

藤原季範といえば、源頼朝の母である由良御前の父親である。

しかも、季範の母系から尾張氏の血が入っている。

さらに、由良御前は頼朝だけではなく、希義・坊門姫(一条能保室)も生んでいる。

そこから、一条家とのつながりが生じ、北条義時と伊賀の方の娘が嫁いだ先が一条能保の息であった実雅なのである。

尾張の血が入っているという事は、大江氏・中原氏とも近い!のである。

尾張貞親が中原広忠の祖父であり、其の広忠が大江広元の祖父なのである。

源頼朝は、熱田神宮と由良御前周辺の関係をことさらに大事にしていたと思う。

乳母との関係もそうだが、幼い時を支えてくれた人を大事にしていると思う。

その人たちがあって、今の自分がいることを、意識していたのかもしれない。

===*===

更にこの季範の系である「藤原南家貞嗣流」の貞嗣は、

藤原巨勢麻呂の息の名で、黒麻呂と兄弟である。

手に余ることを書いているために、読みにくく、意味不明かもしれません。すみません!

ただ、この伊賀氏と土岐氏、どうも関係がありそうです。

伊賀氏も土岐氏も、千葉氏と婚姻関係で結んでいる。

伊賀光季の姉妹「伊賀の方」は北条義時に嫁ぎ、土岐光定の妻も北条氏である。(時代は違う)

更に土岐光基の娘も藤原秀宗に嫁いで

藤原秀康・秀能は、藤原北家秀郷流の養子となった藤原秀宗の子として誕生している。(実は和田義盛の弟・宗実(宗妙)の子である。)

ここで、和田氏とも繋がっていることになる。

土岐光基は、秀郷流とつながり、弟光重は源頼政の義兄弟で「波多野御曹司」である。(馬場仲政為養子・住下総国)

既に、何等かのつながりができていたのではないだろうか?

日本通信百科事典によると、この藤原秀宗は「波多野秀宗 : 官職は河内守。相模波多野氏(秦野氏)一門。土岐光基の娘を妻とした。」

承久の変では秀能は院方のようである。「承久3年(1221年)の承久の乱では挙兵の際に京都守護・伊賀光季を攻め殺す。」と、wikipediaにある。

伊賀氏とは敵対。

藤原秀能の猶子に能茂(1204生)がいて、母は平定清の娘となっている。この人物は中原定清(貞清)と思われるが、年代が合うだろうか。秀能の妻に平定清の娘と成ると、中原氏との接点が増える。

詳しくはまだ調べていないが、中原氏との接点「中原定清」承安四年・建久九年の文書にも名前が出ていた。

===*===

波多野義通の妹が中原某に嫁ぎ「久経」を産み、私のアバウトな仮想では「政経・経久・‥‥」と続く。

中原政経は、一条家の家司であり、三左衛門の変で捕まって、近江国伊香郡に逼塞する。

其の流れで行くと伊賀の変の「一条実雅」ともつながりがあったであろうと思われる。

伊賀氏の母・妻にも「中原氏」がいたのかもしれない。

===*===

話がずれたので、もとに戻そう。

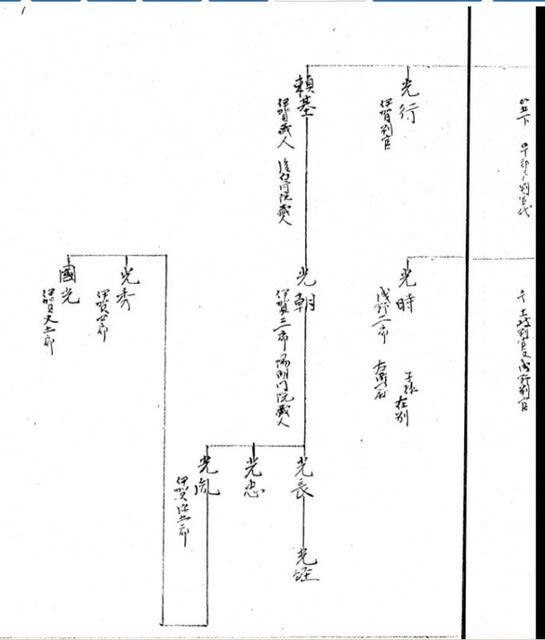

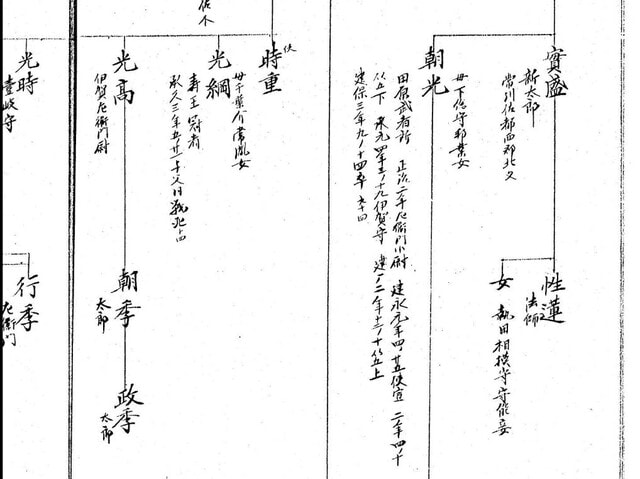

土岐光基は長生きしたのかもしれないが、頼基は平清盛に誅され、光衡は「土岐三郎」と幕府の文書に記載がありながらも、1206年に歿している。

光衡の本当の父光長も、光衡の兄弟光経も1184年に歿している。

下の系図の赤い線に、ココで切る!のような「チョン」と印がある。

これは、光衡の兄弟であった光季を(藤原秀郷流の朝光に)養子に出したことを意味しているのではないかと思ってしまう。

伊賀光季「京都守護」として素晴らしい活躍をしていた。気持ちの良いほど、闊達に!

承久の乱がなければ‥‥と思ってしまうほど。

北条義時の親類という事で、殺されてしまったようである。

元の同僚たちに‥‥である。むごい…

藤原秀郷流と成ると、大きな氏族なのでいろいろな氏とつながりが出てくる。

伊賀氏と土岐氏がもしも繋がっていたとなると、大きな勢力になっていたと思う。

しかも、伊賀の方が北条義時の後妻であって、更に力が増し、伊賀の変へと繋がって、力をそぎ落とされることになってしまったのではないだろうか?

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%B3%80%E6%B0%8F%E3%81%AE%E5%A4%89

ところが、実際はその「伊賀の変」(1224年)の前「承久の乱」(1221年)の時に光季・息光綱(14歳)が歿し、光季の残された4人の息たちは孤児になってしまう。

季村には父光季の遺領として塩篭庄が与えられている。

弟の光宗は「伊賀の変」で失脚させられている。

一条能保の子「実雅」が関わったか、または、担ぎ出されている。

web情報では

佐藤公広(佐藤公郷の四男。後藤則明の養子)ー実信(白河院武者所)─実遠(左衛門尉)─実基(兵衛門尉)-基清(播磨守護)

公郷の四男が後藤氏へとなり、

(この公郷の一代上の代 公清と公季が繋がっていた。)

後藤氏はやがて斎藤氏と

伊賀氏はやがて稲葉氏と・・・なったとすると、その後に協力関係へと発展していったことも不思議ではない。

==*==

伊賀朝光の娘=光季の姉妹 が 結城朝光の妻となっていることから、八田・宇都宮・小山・下河辺氏ともつながりを持ち、源頼政の周辺とも近い関係になりつつあることから、土岐氏の養子にでも入ったのだろうか???

この下の系図が気になっている。

土岐氏の方に目を転じてみると

土岐光基と光衡・光季…

この系図の「光基」「光衡」両者とも承久の乱以前に歿している。

承久の乱の際に土岐氏は「宮方」(光時ヵ?)であるものもいたのだが、「幕府方」(光行モヵ?饗庭光俊モヵ?)の者もいた。

下の本を読むと、そのようである。

https://books.google.co.jp/books?id=rof4DwAAQBAJ&pg=PA5&dq=%E5%9C%9F%E5%B2%90%E3%80%80%E6%89%BF%E4%B9%85%E3%81%AE%E4%B9%B1%E3%80%80&hl=ja&sa=X&ved=2ahUKEwiPyZq9gqruAhXCfXAKHVTcCvEQ6AEwAHoECAYQAg#v=onepage&q=%E5%9C%9F%E5%B2%90%E3%80%80%E6%89%BF%E4%B9%85%E3%81%AE%E4%B9%B1%E3%80%80&f=false

難しい。

しかし、光基の息光衡が思いのほか早くに歿した為、光季を養子として入れたのかもしれない。。。

とても助けになるページを見つけた! 千葉氏のページ 千葉胤綱の箇所である!!

https://chibasi.net/souke11.htm

「…北条義時と後鳥羽院との軋轢は大きくなり、ついに承久3(1221)年5月15日、京都守護のひとり伊賀太郎判官大夫光季が、高辻北京極西角の屋敷を後鳥羽院の兵に攻められ、自刃を遂げる事件が勃発した(『百錬抄』)。そして5月19日、後鳥羽上皇方は兵を集めて北条義時追討の兵を挙げた。これを「承久の乱」という。

伊賀光季は後鳥羽上皇方の院宣を奉還して幕府の京都守護として留まった。同役の少輔大江親広入道蓮阿(大江広元入道の長男)が後鳥羽上皇の召集に応じても、伊賀光季は幕府代官としての意地を貫いた。死を覚悟した光季は、家子郎党から越後を経て鎌倉に落ち延びることを提案しても、北条義時がわざわざ自分を見込んで京都守護としたのだからと鎌倉落ちを拒否し、院を相手にこの王城の地で戦えるとは弓矢取る身の面目とする一方、もうすでに院方による関所が各地に据えられているであろうから、ここでもし落ちて生け捕りになるのも口惜しい。しかし、落ち延びたいものは自由に落ち延びるべしと諭した。この結果、夜更けにかけて多くの郎党が逃れていった。残った者は贄田ノ与三郎、鼓ノ五郎、飯淵ノ三郎、大住ノ進士、山村ノ次郎、河内ノ太郎、治部ノ次郎、宇野手ノ次郎、犬村ノ又太郎、金王丸ら二十七人のみとなった(『承久記』)。

このとき光季には十四歳になる寿王冠者光綱という子息がいた。光季は光綱に「汝はありとても戦すべきにあらず、鎌倉へ下り、光季が形見にも見え奉れ、幼なからんほどは、千葉の姉のもとにて育て」と諭すが、光綱は「弓矢とる者の子となりて、親の討たるるを見捨て逃ぐる者や候ふ、また千葉介も親を見捨て逃ぐる者を、養育候べきや、ただ御供奉り候ふべし」と光季とともに戦うことを述べた。光季もいまはこれまでと、光綱に萌黄の小腹巻を着せ、みずからも居間に居流れると、白拍子を召し出して一晩中酒盛りをし、明け方近くに日ごろから秘蔵にしていた物を彼女らに分け与えて帰した(『承久記』)。千葉介胤綱の妻が伊賀光季の娘であり、光綱の姉であった事がわかる。

そして15日、後鳥羽院側の三浦平九郎判官胤義、大江少輔入道親広、佐々木山城守広綱、佐々木弥太郎判官高重、駿河大夫判官維家、筑後前司有信、筑後太郎左衛門有長ら都合八百余騎が高辻北京極西角の守護所に攻め寄せてきた。光季はこれを防ぐも衆寡敵せず自害せんとするが、子の光綱が自害できずに彷徨っていたため、まず光綱を殺害して燃え盛る炎の中に投げ込むと腹を切って自害して果てた(『承久記』)。」

(長いコピーでスミマセン。)

そして、この下にある系図!(千葉氏さんのページにあります!)

光季の娘が千葉胤綱の妻であったこと。ここがわかり、助けになっている。

さらに、東京大学DBに、光季の妻が「千葉常胤の娘」であったことも見つけた。ここは、年代的に「胤正」かも知れないのだが‥胤正の養女なのかもしれず…

光綱の母親のことである。その光綱の姉も千葉胤綱に嫁いでいるので、重縁と成る!

土岐光行の妻、光定の母は東胤頼の娘である。

東胤頼と千葉胤正は兄弟である。

===*===

どこにも書いてはいないが、光季=光衡の兄弟の方の光行なのではないだろうか?

2つ理由がある。(系図纂要より)

光行も「伊賀判官」であること。

光季の父朝光は1121年生まれで94歳まで生きた人物。その息光季は50歳以降に生まれているような年関係なのである。

朝光が土岐光行を養子に入ってもらい光季となった、というようなことはあり得るだろうか?

===*===

「公季」から伊賀氏は始まっている。

https://www.city.sukumo.kochi.jp/sisi/026001.html

http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keihu/inaba/inabait1.htm

http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keijiban/seinou1.htm

藤原秀郷流の佐藤伊賀守朝光こそが、岐阜城に住していたことがわかった。

(饗庭氏を調べていたので饗庭に黄色マーカーがでてくるが、本の中の検索ワードに伊賀を入れるとたくさん出てくる。)

伊賀光季の父、伊賀守朝光と美濃国は関係があったのだ。しかも秀郷流の佐藤氏であった。

美濃国諸旧記・濃陽諸士伝記: 全

https://books.google.co.jp/books?id=eOIyTweyCz8C&pg=PP34&dq=%E9%A5%97%E5%BA%AD%E5%82%99%E4%B8%AD%E5%AE%88&hl=ja&sa=X&ved=2ahUKEwiuw4rPqqnuAhWLGKYKHS6PB7QQ6AEwAXoECAUQAg#v=onepage&q=%E9%A5%97%E5%BA%AD%E5%82%99%E4%B8%AD%E5%AE%88&f=false

稲葉氏が始まる「光資」は中原光家之養子となったと、ある。

確かに、中原氏は越前でも「稲葉氏」を名乗っていた。

さて、美濃国諸旧記・濃陽諸士伝記: 全の関係の部分をここに留めておこうと思う。

===*===

82.83頁は上記の系図となる。

山内氏の中に伊賀氏がいて、深尾氏の祖にも伊賀氏がいて…太田氏の中にも伊賀氏がいる。。。安藤にも通じている。二階堂行政の娘が伊賀光季の母となる。山内首藤氏秀郷流 メモ

伊賀系図

深尾氏系図

http://www.eonet.ne.jp/~academy-web/keifu/keifu-fukao-tosa.html

山内氏と近江国長野氏とのかかわりを私的に発見!

長野氏は同じ系図の中にいる。(近江国御家人井口・中原系図)多賀氏にも近い。

一豊の姉か妹に「深尾重良妻」がいる!

http://www.yamauchi-zaidan.jp/08yamauchi_reki/yurai/img/keizu02.pdf

山内一豊の父盛豊の時代だろうか、岩倉城から三男の一豊・母(法秀尼)・姉、弟妹共々逃げ落ちている。

以下はwikipediaより

その後法秀院は、子供たちと共に近江国宇賀野(現在の米原市北部)の長野家に身を寄せた。

この長野家は在原業平の後裔とされ、御所や公卿に関連する職務を行っており、武家が干渉することもないとの配慮からであるという。

一豊がこの地で母と同居していたかどうかは不明だが、ある時一家がここに匿われているとの噂が流れたため、長野家は急報を受け、厳重に警戒するように促されている。

また、同じ頃長野家で近くの子女に裁縫や行儀作法を教えており、その子女の中に後の見性院がいたといわれている。

男の出世は妻次第であると考え、良い娘を娶らせたいと考えていた法秀院は、後に見性院と呼ばれるこの娘を一豊に娶せた。

在原業平の妻は紀有常であることが、関係しているように思う。

紀氏と江州中原氏はどこか繋がっているように、ますます感じるこの頃である。

~~*~~~

下野梶原氏

景時の嫡男・景季の息子の景望が、一族滅亡後に叔母の嫁いだ宇都宮氏を頼って、子孫を残したと言う。メモ