現在の清水の中心街はもっと港の方で、清水港沿いに大きなショッピングモールなどがあるが昨年ヨモちゃんと来たので、そちらには寄らないでひたすら東海道を歩きます。

「追分ようかん」は創業元禄8年(1695)の老舗。日曜で休みでしたが、どうしても食べてみたくて(笑)帰りに清水の駅でゲットしました。

「追分茶屋」過ぎると「何かの碑」?都田、、の文字に惹かれてよく見たら「都田吉兵衛供養塔」全く知らない(-_-;)と思ったけど

「文久元年(1861)、清水次郎長は子分の森の石松の恨みを晴らすために、都田吉兵衛をここで討った」でやっと納得。

「森の石松」や「清水次郎長」は知っているけど通称「都鳥」と呼ばれた幕末のヤクザさんの事は知らない(-_-;)

けど殺された吉兵衛の死体は、次郎長による後難を恐れた人たちによって野ざらしになっていたが、これを哀れんだ人がここに埋葬し、ここに供養塔を建てたという』 ことです。

とにかく「追分」一色ですが、「追分」という語感が好きです(^O^)/スミレやフリージアも綺麗に咲いており、暑くも寒くもない栗毛日和、とはいえぼちぼち足が疲れてきた。

東海道の踏切を横切っていくと「静岡鉄道」の「狐ケ崎」の駅が見えます。子供の頃何回か静岡に来ていて「狐ヶ崎遊園地」というのがあったので覚えていた名前だけどもう無いんだろうか?ググったらやはり往時は有名な場所だったようです。ウィキペディアまである(笑)やはり私世代は「ヤングランド」じゃなくて「遊園地」だった。そうそう「お化け屋敷」というイメージがあります。多分1-2回来たか来ないかだと思うけど、テレビとかで宣伝していたのかもしれません。

「上原延命子安地蔵」近くのお宅の「ぼけ」が美し過ぎ!ついでに大きな窓に写った私も激写。

「草薙の一里塚」の前のバス停のベンチで休憩します。休日なので車が少ないし妙に座り心地良かった。二つ目のミカンを戴く。まだまだ静岡駅までは1時間半以上かかりそう。

「草薙神社」の大きな鳥居が見えたけど「本体はずっと向う」と言われ遠くからご挨拶のみ。別の機会に行ってみたい場所です。静鉄の線路に沿って歩くようです。「草薙総合運動場駅」方面に右に曲がります。「3番センター、、」という野球場のアナウンスが響きます。静岡県の野球小僧には聖地です。一度プロ野球を見に行った記憶もあります。

この電車がバラエティーに富んでいて、、「ちびまるこちゃん」「静岡工科大」「午後の紅茶」もっと沢山あったんだけど楽し過ぎると写メがぶれて使い物にならないのが私の難点(-_-;)

さてここからが大変でした。新幹線もびゅんびゅん走る鉄道を越えて北側に行きたいのだけど、、結局大きな陸橋を歩く事にしました。「東静岡駅」でも相当大きいようです。てっきりこれが静岡駅かと思ったほど(笑)なんで「府中」が静岡になったんでしょうか?現在の静岡市は,駿河の国の府中という意味で駿河府中(するがふ ちゅう)(駿府)と呼ばれていた!

なるほど(*^_^*)ここからは静岡県人の為に書きますのでスルーして下さい。知らなかったぁこんなこと(笑)

明治維新の時,中央政府から「他の土地にも同じ名前があってまぎらわしいので,古い呼 び名などがあったら二・三書き出して提出しなさい」との指令がありました。

駿府(すんぷ)に旧幕府の徳川氏が来ていたことも あって,藩の段階で公的な意味をもつ府中という名前が使われるのを好まなかったのではないかと考えられています。

古い呼び名 なども特になかったので,「静,静城,静岡」の三つを提出したところ,1869(明治2)年6月に,徳川家達(いえさと)を 「静岡藩知事に任命する…」という形で初めて「静岡」の名前が使われ,以後広がっていきました。

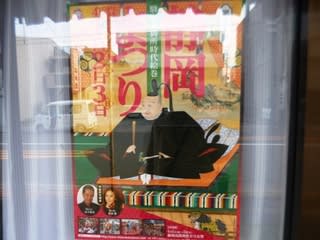

ここも一本奥まった旧東海道は静かな商店街です。4月2.3日は「静岡まつり」のようです。また来ようかな?鳥居は「西宮神社」

いつ左に曲がっても「静岡駅」だったけど一応府中宿西端の「伝馬町」を「駿府城」への大通りとぶつかる場所まで歩いて「静岡駅」に向かいます。こんなに大きな街だったのね。

珍しいの駅構内も激写、春風亭昇太師匠はすっかり静岡の顔です。そしてやはり「松坂屋」と「お茶」に「エスパルス」。4/9.10は茶まつりですか。毎週お祭かっ!

東海道線のホームで28,983歩。時間があったので清水駅で改札出てお土産買ったりしたので帰宅したら30,000歩超えました。さすがに疲れた、、