フェルマーの最終定理をテーマにブログを書いてますが、a≡b(mod p)という数式(剰余式)がちょくちょく登場します。

これは、a−bがpで割り切れる(又は、aをpで割った余りがb)事を示してますが、数学的記述では、”aはpを法(mod)としてbと合同”となります。因みに、Moduleとは"余り"という意味ですね。

整数論では、この余り(mod)の世界で議論する事がよくあります。

整数や実数や複素数という(数の)世界で、”この方程式を解く事はできるのか?”というのが代数学上の重要な疑問であった様に、剰余(余り)の世界にても、合同式を解く事ができるのか?というのは大きな問題です。

例えば、ax≡b(mod c)という合同式は、bがaとcの最大公約数の倍数である時に解け、特にaとcが互いに素(最大公約数が1)であれば、bがどんな数であっても解ける事が判ります。

一次方程式の剰余定理

もう、この時点で”アウトォー”という人も多いでしょうが、私もその1人なんで心配いりませぬ。

元々数学という学問は、解らなくて当前の学問です。故に、色んな定義や定理を駆使して、難関をクリアするんですね。

そこで、「フェルマーの最終決着~番外編」でも少し述べた、ディオファントスの方程式の出番です。

1次のディオファントス方程式とは、ax+by=cの形の方程式(a,b,c整数)で、整数解x,yが存在するかを調べるものです。この様に方程式の数よりも解の数が多いものを、”不定方程式”と呼びます。

例えば、2x+3y=1ー①ではx=2,y=−1など解は無限に存在し、その解は任意の整数をtとすれば、x=2+3t, y=−1−2tー②という形(パラメータ表示)になる。これは、x=a+bt,y=c+dtを①に代入し、係数を比較すれば②が導けます。

一方で、2x+6y=1には解は存在しない。

以下、「江戸時代の合同式と剰余定理」を参考に一部紹介します。

ガウスは、x−2が3で割り切れる(3の倍数)である事をx≡2(mod 3)と書き、”xと2は3を法にして合同”と呼んだ。

1次(不定)方程式のax+by=cが解を持つ為の必要十分条件は、”cがaとbの最大公約数d=(a,b)の倍数”である事です。

この時、ax≡c(mod b)、by≡c(mod a)の2つの合同式が成り立ちます。前者のax≡c(mod b)はd=1の時、x≡p(mod b)という形の解があり、d>1の時はx≡q(mod c/d)という形の解がある。

江戸時代の剰余定理

つまり江戸時代の数学者たちは既に、ガウスがやった様に剰余(mod)というツールを使い、1次方程式の解の構造を定めたんですね。

そこで、上の①式の2x+3y=1はa=2,b=3,c=1より、cはa,bの最大公約数d=1で解を持つ。

この時、2x≡1(mod 3)、3y≡1(mod 2)となり、d=1より、x≡p(mod 3)という形の解になる。

故に、x=p+3n(n整数)となり、p=2の時に②のx=2+3tを満たし、x=...−7,−4,−1,2,5,8,11,...の全てが解となります。

例として、2x≡1(mod 3)という合同式を考えます。2×2=4≡1(mod 3)より、x=1+3nの形の数全てが解になり、x≡1(mod 3)と書き換える事が出来る。

しかし、3x≡1(mod 3)という式には解が存在しない。左辺は3の倍数で、右辺とは合同にならないからです。

故に、ax≡b(mod c)は、bがaとcの最大公約数の倍数である(合同が成立する)時に解け、aとcが互いに素(最大公約数が1)であれば、bがどんな数でも解けるとは、そういう事ですね。

次に、15x≡21(mod 33)を考えます。15と33の最大公約数は3で21は3の倍数より、解が存在する。この方程式は15x−21=33nの事ですが、両辺が3で割れ、5x−7=11nとなり、5x≡7(mod 11)と同じ式となる。

この解は、7に11ずつ足し、5の倍数を探します。7+11×3=40が5の倍数より5x≡40(mod 11)から、x≡8(mod 11)が解となる。

この解はx=8+11nの形より、元の(mod 33)で書き換える(0≤x<33)と、x≡8(mod 33)、x≡19(mod 33)、x≡30(mod 33)の3つの解がある事が判る。

以上、江戸の数学からでした。

更に、単式ではなく複式の連立合同方程式と行きたいが、ここで中国人(孫子)が発見した剰余定理について述べたいと思います。

中国人の剰余定理

一般に、ax≡b(mod c)という形の合同方程式は、解が存在する時はx≡s(mod t)との形になるので、次にx≡a(mod m)かつx≡b(mod n)という形の連立合同方程式の解がどうなるか?が大きな問題となる。

この解が存在する必要十分条件は、mとnの最大公約数をdとした時、a≡b(mod d)となる事です。特に、d=1(mとnが互いに素)の時、解はx≡p(mod mn)という形になる。

一般的に、s個の連立合同式x≡a₁(mod m₁),x≡a₁(mod m₂),・・・,x≡aₛ(mod mₛ)の解は、これを繰り返す事でx≡q(mod m₁m₂...mₛ)という形になる。これを”中国式剰余定理”と呼ぶ。

以下、ウィキより一部抜粋です。

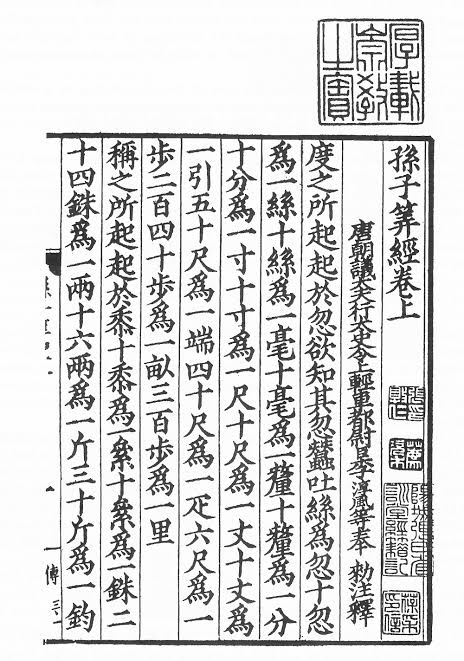

この中国式剰余定理(Chinese remainder theorem)は、中国の算術書「孫子算経」(写真)に由来する整数剰余に関する定理で、中国人の剰余定理や”孫子の定理”とも呼ばれる。

3~5世紀頃成立したとされる「孫子算経」には、”3で割ると2余り、5で割ると3余り、7で割ると2余る数は何か?”という問題とその解法が書かれてる。

解法には、”3で割ると2余る数として140と置く。5で割ると3余る数として63と置く。7で割ると5余る数として30と置く。

これらを足し合わせ233を得る。これから210を引き、答えの23を得る。

一般に、3つずつにして物を数え、1余るとその度に70と置く。5で割った余りに21をかける。7で割った余りに15をかける。106以上ならば105を引く事で答えを得る”とある。

そこで、x≡2(mod 3)とx≡3(mod 5)とx≡2(mod 7)の連立合同方程式を考え、上の”孫子の宿題”を解いてみる。

まず、(3,5×7)と(5,3×7)と(7,3×5)はそれぞれ互いに素より、”ユークリッドの互除法”から(m, n)=(3, 35),(5, 21),(7, 15)のそれぞれについて、不定方程式mx+ny=1の整数解(x,y)が計算できる。

つまり、3×12+35×(−1)=1、5×(−4)+21×1=1、7×(−2)+15×1=1となり、以下の3つ合同式が成立する。

−35≡1(mod 3)、21≡1(mod 5)、15≡1(mod 7)。

すると連立合同式x≡a(mod 3)、x≡b(mod 5)、x≡c(mod 7)の1つの解がx=−35a+21b+15cである事が容易に判る。しかも、”中国式剰余定理”より、解は3×5×7=105を法として一意的であるから、a=2,b=3,c=2より、x=−70+63+30=23なる解を得る。

また、全ての解はkを任意の整数として、−35a+21b+15c+105kと表されるのがわかる。故に、x≡−35a+21b+15c (mod 105)がこの問題の一般解となる。

勿論、直接計算で解く方法もあります。

まず、上の3つの連立合同方程式を同時に満たす整数xを求める。

x≡2(mod 3)より、x=3m+2と表せるから、これをx≡3(mod 5)に代入し、両辺から2を引くと、3m≡1(mod 5)を得る。

この両辺に2をかけると、左辺=6m=5m+m≡5m+m (mod 5)≡m(mod 5)とみなせば、m≡2(mod 5)を得る。

故に、m=5n+2と表せ、これにより、x=3m+2=15n+8を得る。

更に、これをx≡2(mod 7)に代入すると、15n+8≡2(mod 7)。この式の両辺から8を引き、また15n=14n+n≡14n+n (mod 7)≡n(mod 7)である事に注意すると、n≡−6(mod 7)。

これは、−6≡1(mod 7)より、n≡1(mod 7)と書き直せ、n=7L+1と表せ、これよりx=105L+23 を得る。つまり、x≡23(mod 105)なる解が求まる(但し、m,n,L:整数)。

計算が煩雑になるとの欠点があるが、連立合同式の法が互いに素とならない状況、つまり中国の剰余定理が適用できない場合にても利用できる。

因みにこの問題は、「孫子算経」と共に日本にも伝わり、後に和算の隆盛した江戸時代に、”百五減算”として知られた。

13世紀、南宋末の数学家秦九韶は、一次合同式を”ユークリッドの互除法”と同等の方法で解く事で、中国の剰余定理と同等の結果を得ていた。これは、宣教師により19世紀のヨーロッパにも伝えられ、ガウスの方法と同等のものである事が確かめらてます。

ユークリッドとガウスの剰余定理

中国の剰余定理の基本形は、次の様になる。

”与えられた2つの整数m,nが互いに素ならば、任意の整数a,bに対し、連立合同方程式x≡a(mod m),x≡b(mod n)を満たす整数xがmnを法として一意的に存在する”

証明は、2つの整数m,nが互いに素なら、”ユークリッド互除法(拡張版)”により適当な整数解(u,v)が存在し、mu+nv=1と書ける。

この時、mu=−nv+1,nv=−mu+1より、mu≡1(mod n)、nv≡1(mod m)となり、そこでx=anv+bmuとおくと、x=a(1−mu)+bmu=a+(b−a)mu≡a(mod m)。また、x=anv+b(1−nv)=b+(a−b)nv≡b(mod n)となる。故に、xは上で与えられた連立合同式の解となる事が証明できる。

解の一意性ですが、任意の解yがあると仮定する。x−yはx−y≡0(mod m)、x−y≡0(mod n)を満たす。故に、x−yはmとnとの公倍数であるが、mとnとは互いに素なので、それらの最小公倍数(m,n)の倍数となり、x−y≡0(mod mn)。

すなわち、xとyは法mnに関して合同(x≡y)となり、一意性が証明できる。

因みに、”ユークリッド互除法”とは大きな数同士の最大公約数を素早く計算する方法で、aをbで割り、余りcを出し、更にbをcで割り、以下割り切れるまで繰り返し、aとbの最大公約数を求めます。

例えば、1071と1029 の最大公約数を求める時、まず1071を1029で割った余りは42となり、次に1029を42で割った余りは21。更に42を21で割った余りは0となる。故に、最大公約数は21となりますね。

”与えられたs個の整数m₁,m₂,...,mₛがどの2つも互いに素ならば、任意の整数a₁a₂,...,aₛに対し、s個の連立合同式x≡a₁(mod m₁),x≡a₁(mod m₂),・・・,x≡aₛ(mod mₛ)を満たす整数解xがm₁m₂...mₛを法として一意的に存在する”

この一般形の証明は、数学的帰納法と上の基本形を使えば、ずっと簡単です。

まずs=1の時、x=a₁が解となる。

次にs=kの時、成り立つと仮定すれば、b≡a₁(mod m₁),b≡a₁(mod m₂),・・・,b≡aₖ(mod mₖ)を満たす整数bが法m₁m₂...mₖに関して一意的に存在する。

この時、積m₁m₂...mₖとmₖ₊₁が互いに素とすると、上の基本定理より、x≡b(mod m₁m₂...mₖ)、x≡aₖm₁m₂...mₖ(mod mₖ₊₁)を満たす整数xが法m₁m₂...mₖ₊₁に関して一意的に存在する。

よって、k+1の時も成り立する(証明終)。

一方で”数学の巨人”ガウスは、「算術講究」(1801)以下の様な証明を書いてます。

ガウスは、法m₁m₂...mₖに関して、それぞれに対応する解法を示します。

まず、解の存在の証明ですが。

整数m₁,m₂,...,mₖがどの2つも互いに素ならば、M=m₁m₂...mₖ、m₁M₁=m₂M₂=...=mₖMₖとおくと、各mᵢとMᵢとは互いに素なので、基本定理により、i=1,2,…,kに対し、Mᵢtᵢ≡1(mod mᵢ)なるtᵢが存在する。

この時、x≡a₁m₁M₁+a₂m₂M₂+...+aₖmₖMₖ(mod M)は、与えられた連立合同式の解になる。

例えば、xの第1項の法m₁に関する剰余は a₁に合同であり、第2項から第k項はM₂から Mₖがm₁の倍数となるので、xは法m₁に関してa₁と合同になる。i=2,3,…,k に関しても同様にして、x≡aᵢ(mod mᵢ)を満たす事がわかる。

次に解の一意性の証明ですが、yを任意の解とすると、x−yは、x−y≡0(mod m₁)、x−y≡0(mod m₂)…x−y≡0(mod mₖ)を満たす。

故に、x−yは法m₁m₂...mₖで割り切れる。m₁,m₂,...,mₖは互いに素より、x−yは法の最小公倍数Mで割り切れる。よって、x−y≡0(mod M)。

すなわち、xとyとは法Mに関して合同になる(証明終)。

最後に

単純な1次方程式の剰余定理だけを紹介しましたが、かなりの計算力を要しますね(-_-;)

しかし、ガウスは2次の剰余定理をも公式化します。

x²≡a(mod p)が解を持つ時(a,p互いに素)、aはpを法として”平方剰余”と呼び、解の判定法を平方剰余の”相互法則”と呼びました。

ルジャンドル記号(a/p)を使い、(a/p)=1の時は解を持ち、(a/p)=−1の時は解を持たない(非平方剰余)と定義します。

これは元々オイラーが発見したもので、”オイラーの基準”とも呼ばれ、ガウスにより証明されました。

更に、3次や4次の法則はヤコビやアイゼンシュタインが独立に与えます。

これだけの計算を彼ら偉大な数学者達は、一瞬の暗黙で行うんですよね。

本来なら、ガウスの平方剰余まで紹介したかったんですが、5千字を大きく超えたので、ここら辺にしときます。

古代バビロニア人といい

ギリシャ人のユークリッドや中国の孫氏に

江戸時代の数学者といい

知能では昔の人にとても敵わない

だけど

転んだサンもこういうの

朝一番でヘッチャラなんでしょ(^^♪

数論とか算術とかは大の苦手で、苦痛そのものです。

剰余定理はガウスやオイラーで有名ですが、それ以前にも盛んに研究されてたんですね。

ガウスの算術がドイツ数学の源流を作り、現代数学の大きな礎になったんですから、難しいのは当たり前なんですが・・・