リビング壁の手塚治虫コーナは、賑やかに作品が増えました。

Youtube にありました。楽しく見せてもらいました。

【公式】ふしぎなメルモ 第1話『ミラクルキャンデーをどうぞ!!』

『ふしぎなメルモ』は、手塚治虫の子供向け漫画、およびそのアニメーション作品。1970年から1972年まで『小学一年生』に連載され、『よいこ』や『れお』にも掲載されていた。当初は『ママァちゃん』というタイトルだった。

本来は手塚プロダクション初のテレビアニメ用の作品として企画・作成された作品であり、アニメは子供向けの性教育を意図した作品として有名である。

ストーリー

交通事故で急死した天国のママが、娘である主人公のメルモにミラクルキャンディー(赤いキャンディーと青いキャンディー)を贈る。メルモはキャンディーを食べて赤ん坊や大人、人間以外の様々な動物に変身し、色々な危機を乗り越え、真の大人になっていく。

リビング壁の手塚治虫コーナは、作品が増えました。

こんな動画もありましたね。

performance edit ver.-ミュージカル「七色いんこ」 製作発表記者会見-

『七色いんこ』(なないろいんこ、英題:Rainbow Parakeet)は、手塚治虫による日本の漫画作品。1981年から1982年にかけて『週刊少年チャンピオン』(秋田書店)に連載。全47話。

概要

天才的な演技力を持つ代役専門の舞台役者でありながら、その裏では裕福な観客から金品を盗み取るという役者泥棒・七色いんこの物語である。エピソードごとに舞台や登場人物が変わる『ブラック・ジャック』のような1話完結形式で、これに、いんこへの恋心を抑えながら犯行を追う女性刑事・千里万里子を巡るラブコメディ要素などが絡みながら展開していく。

本作のエピソードの多くは、実在する演劇の内容がベースになっている。手塚は演劇通に加え映画通でもあることから、本作で題材となった演劇は映画化されているものが多い。

手塚は漫画家になる以前の昭和20年代初期に大阪の劇団で3年ほど活動していた経歴があり、芝居に関する自分のイメージや芝居好きだからこそ漫画を描いているということをわかってもらうために「七色いんこ」を始めたと語っている。

七色いんこ(なないろいんこ)老若男女どんな役でもこなす、代役専門の舞台俳優。通常は青緑色のおかっぱのカツラと赤いレンズのサングラスを身につけた姿をしている[2] 。変装と声色の技術を駆使し、客のみならず有名演出家や一流の女優をも唸らせるほどの演技を見せる。台詞覚えも良く、上演当日に依頼された舞台でも難なくこなす。しかし、役者というのは彼の一面でしかなく、その本業は泥棒である。舞台出演の際には出演料を貰わないが、その代わりに、劇場を訪れている名士から宝石などの金品を盗む。また、劇場以外の場所でも、悪党から盗みを働いたり儲け話に介入したりする。舞台への出演を依頼するには「新宿区私書箱5826432」宛てに手紙を郵送する必要があり、出演条件として「劇場で何が起きても(=盗難事件が発生しても)見て見ぬふりをすること」を挙げている。各地にアジトが存在し、その中には練習用の舞台を備えたものもある。また、手乗りインコと犬の玉サブローを飼っている。

いんこのホンネ

いんこの前に度々現れる幻影。外見は手塚漫画のキャラクター「ママー」[3] で、ほかに妻と2人の子供も登場する。いんこ以外からはボロ切れにしか見えない。いんこが意地を張っているときに現れて「本当は〇〇したいんだろう」と揺さぶりをかけ、これに逆らったいんこが大抵ひどい目に遭うことになる。28話「セールスマンの死」に登場する医師によれば、常日頃から別の人間になり続けることで欲求不満が高まった結果、欲求が具現化したものであるという。

リビング壁の手塚治虫コーナは、作品が増えました。

解説の動画もありました。

【ヤバイ】同性愛を描いた問題作!ガチBL狂気のサイコパスエログロバイオレンス炸裂!手塚治虫の変態的演出に脱帽!絶対に見ておきたい手塚作品。

概要

本作は「同性愛」と「猟奇殺人」を題材として扱っており、数多くの手塚作品の中で異彩なものとなっている。

タイトルであり作中の化学兵器の名でもある「MW」とは、主人公・結城が得意とする犯行の際の、女装や男娼的行為から「Man&Woman」との説がある。また、映画版公式サイトでは「Man&Woman」の他に「Mad Weapon」という説や、「180度回転させても同じなので『人の価値観は常に反転の可能性をはらんでいる』との解釈もある」と書かれている。また、映画のノベライズでは、賀来は「Monster Way」の意味だと解釈している。また「化学兵器の漏洩」というエピソードは、1969年7月8日に沖縄のアメリカ軍基地内の知花弾薬庫で起こったVXガス漏洩事故(レッドハット作戦)が下敷きになっていると考えられる。

ビッグコミックで連載していた時、手塚治虫のチェックが済む前に、担当が「もう時間がない、絶対落とせない」と原稿を持って行ってしまい、背景が真っ白で掲載されてしまった事があった。雑誌が発売された時、手塚治虫はよっぽど悔しかったのか、アシスタントの前であったにもかかわらず、泣いてしまった。

ストーリー

梨園に生まれたエリート銀行マン・結城美知夫には、狂気の連続凶悪犯罪者としての顔があった。犯行を次々に重ねては、その後に教会を訪れ、旧知の神父・賀来巌のもとで懺悔を行う結城。しかし、2人は同性愛者として、肉体関係を結んでいた。

かつて結城は、少年時代に南国の沖ノ真船島(おきのまふねじま)を訪れた際に、同様に島を訪れた不良少年グループにかどわかされた経験をもつ。その際、同島に駐留する某外国軍の秘密化学兵器「MW(ムウ)」が漏れた。島民が相次いで変死する地獄絵を目の当たりにしたトラウマと、自らも毒ガスを吸ったショックから、結城は心身を蝕まれる。

不良グループの一員だった賀来とはそのときに出会い、賀来に強引に犯された。主従関係は変わっても、2人の奇妙な関係はその後も続いていたのだった。一方、沖ノ真船島の犠牲者たちは、外国軍および彼らと結託した政治家らの手によって跡形もなく処分され、島の秘密を知っているのは結城と賀来だけとなってしまう。

自分の心身の健康を奪われた結城は、当事者への復讐として数々の誘拐事件と殺人事件を繰り返した末にMWを奪い、全世界を自分の最期の道連れにしようとたくらむに至る。それを阻止し、結城を救済すべく動き回る賀来。そんな彼の苦悩と救済と改悛を拒否しながら、結城は加速度的に犯罪を重ねていく。

この作品の内容は病気と差別の永遠のテーマの故、内面にずっしり来るものがあります。

【ヤバイ】大人版ブラックジャック!異形の医師「きりひと賛歌」手塚治虫医療漫画の問題作!白い巨塔好きなら絶対ハマる!

概要

外見による差別や人間の尊厳などをテーマとする重厚なストーリー漫画である。同じ医療漫画である3年後の『ブラック・ジャック』が非現実的な要素も交えた作風でなおかつ「医学は人間を幸せにし得るのか」というテーマを扱っているのに対し、本作では医学界における権力闘争を主たるテーマとして描いた社会派的色合いの強い作品となっている。舞台のモデルは、手塚の母校であり山崎豊子著『白い巨塔』でもモデルとなった大阪大学医学部である。『白い巨塔』との類似の指摘について手塚は、モデルが同じである事に加えて、医学界という舞台は〈権威とかキャリアという要素をぬきにしてはドラマがつくれないほど〉封建的であることを述べている。

連載当初は「人間が獣に変化する」というコンセプトは『バンパイヤ』の二番煎じではないかとの批評もあり、編集部からも小山内を人間に戻すよう要望があったが、手塚はそれでは作品の真価をスポイルされると考えた。この考えは高く評価されている。

あらすじ

モンモウ病とは、四国の山あいにある犬神沢の村に起こる奇病である。突然恐ろしい頭痛に襲われ、獣のように生肉を食べたくなり、やがて体中が麻痺して骨の形が変わり、犬のような風貌になる。そして1ヶ月以内に呼吸麻痺で死に至る、という難病である。人の姿を失うこの病気を、人々は恥じ、恐れていた。

大阪のM大学医学部でモンモウ病患者を担当していた青年医師小山内桐人は、この病気が川の水や土質に由来する中毒だとする仮説を立て、学生時代からの友人占部とともに研究を進めていた。一方、上司の竜ヶ浦教授はビールス(ウイルス)による伝染病説をとなえていた。そんな折、小山内は竜ヶ浦の指示により、担当患者の出身地、犬神沢へ赴くことになる。

婚約者のいずみを残し、小山内は犬神沢へ赴任する。外部からの介入を嫌う閉鎖的な空気を感じる中、村長は意味深な笑いと供に「御馳走」を供すと告げる。はたしてその夜届けられたその「御馳走」とは、村の娘のたづであった。それは村の風習として村の娘を客人に饗し、村の血が混じった(性的に交わった)時点でメンバーシップを認めるという通過儀礼であった。 しかし、犬神沢でモンモウ病の研究を続ける事は村人の嫌悪を呼び、小山内は命の危機にさらされる。たづは小山内の身を守るためにと結婚を申し出、小山内もそれを受け入れる。調査を続けるうち小山内はモンモウ病に罹患してしまうが、犬のような外貌になり果てた自分を忌避することなく愛し、研究の助手を務めてくれるたづを小山内もまた愛するようになり、信頼を深めていく。

いずみは犬神沢から戻らない小山内の身を案じていたが、占部に騙され、凌辱されてしまう。小山内に対し、友情とコンプレックスという二つの矛盾する強い感情を抱える占部は、彼を裏切りいずみを傷つける一方で、真剣にその身を案じてもいた。占部は小山内を探すため現地へ向かおうとするが、竜ヶ浦教授から突然アフリカ行きを命じられ、いずみに慎重に行動するよう忠告を残して旅立った。

小山内はモンモウ病の原因が村の水に含まれる希土類にあることを確信し、県の保健所に報告に行こうとたづを連れて山を降りるが、通りがかりのヤクザ者にたづを陵辱され殺されてしまう。さらに自らが医局から除籍されている事を知り、途方に暮れる。さらに、その姿の為に人間扱いされず、人買いに拉致され、台湾の大富豪万大人の宴会の見世物として売られてしまう。 小山内は、同じく万大人のもとで見世物にされていた女芸人・麗花の助けで万大人の元から逃れ、ともに台湾からの脱出を図る。しかしその途中高砂族に捕らえられ、成り行きから長老の手術を行なうことになる。手術自体は成功したものの、獣のような外観ゆえに信用を得られなかったことが原因で患者を死なせてしまった。小山内は、この姿のままでは医者として働くことすらままならないと深く絶望する。

麗花の励ましで、小山内はアムステルダムを目指す。だが中東でパレスチナ・ゲリラの襲撃に遭い、身動きが取れなくなってしまう。絶望の中にあった小山内は、砂漠で見つけた瀕死の赤ん坊を殺そうとするが、麗花は、赤ん坊が瀕死の状態にあってなお生きようとしていると訴える。赤ん坊を救うことはできなかったが、その死は小山内の心に何かを訴えかけた。

ようやく辿り着いた町で、麗花は小山内のため旅費を稼ごうと、得意の持ち芸「人間テンプラ」に挑むが、粗雑な設備のために失敗し、命を落とす。衣の塊となってしまった麗華を抱きしめ慟哭する小山内。計り知れない悲しみと悔恨とが、彼に心と生きる気力を取り戻させつつあった。

教授の論文を発表するためにアフリカに飛ばされた占部は、南ローデシアの黒人に起きる同種の奇病「クオネ・クオラレ病」の存在を知り、様々な人種差別を目にした後、モンモウ病患者である修道女ヘレンに出会う。しかしアパルトヘイトが横行する当時の南アフリカで、白人が獣に変化する病変が白人の権威を揺るがすことを恐れる修道院長に、ヘレン共々殺害されかける。辛くも逃げ延びた占部はヘレンを日本へ連れ帰る。彼女の証言もまた、モンモウ病の原因が飲み水にあることを示していたが、竜ヶ浦教授はそれを認めようとしなかった。竜ヶ浦はヘレンを医学総会で公開し、伝染病説を流布することで医学者として箔を付け、それにより日本医師会会長に当選しようともくろんでいたのだ。小山内の罹患・医局からの抹殺も、実は竜ヶ浦の企みであった。

小山内と関わった万大人がモンモウ病を発病しM大学医学部へ送られ、竜ヶ浦は伝染病説を確信する。一方、占部は万大人が犬神沢の水で作られた頭痛薬「智恵水」を飲んでいた事を突き止め、原因物質の究明に努める。そんな中、占部はヘレンに愛を告白するが、相次ぐ事件による苦悩から、その精神は蝕まれつつあった。

医学総会が開かれ、竜ヶ浦の学説は世界の注目を集める。結果、全世界から伝染病説を裏付ける報告が多く集まるが、それを否定する医学者も少なくなかった。

いずみは、小山内の行方を調べ続けていた。占部はいずみに小山内を救うための偽装婚約を提案し、さらに整形手術による治療を研究するが、ついに精神が破綻し精神科病棟に入れられてしまう。医局を追放され絶望した占部は、顔面整形に実績のある奥羽大学にヘレンを連れ出した後、車に飛び込んで自殺してしまう。ヘレンの整形は竜ヶ浦により阻止されるが、ヘレンは類似の奇病が多発するスラムを目にし、その地で修道院を開き看護活動のボランティアに専念することを決意する。

流浪の末、中東の難民居住区で医療行為を行っていた小山内は、竜ヶ浦が自らを陥れていた事を知り、日本に戻る。たづの墓参りをした小山内は、偶然、彼女を殺したヤクザにめぐり合い復讐を果たす。そしてヘレンの噂を聞き、その元を訪ねるが、犬の姿でも満足だという彼女の考えを認める気持ちにはなれなかった。

小山内は医師総会に乱入して、竜ヶ浦の陰謀の証拠とモンモウ病の正体を発表する。総会は大騒ぎになるものの、かろうじて日本医師会会長に当選した竜ヶ浦だったが、「智恵水」を服用していたためモンモウ病を発症し、会長の座を追われる。 失意の竜ヶ浦の元を小山内が訪れたまさにその時、モンモウ病の原因が飲み水に含まれる放射性鉱物である事が明らかにされる。医師会長を辞任させられ、社会的地位を失い、病気の進行によって人間としての尊厳も失った中、唯一のよりどころであった自説さえも否定され、呆然とする竜ヶ浦の姿を見届け、小山内は立ち去る。

自らの学説が認められた小山内は、たづや麗花の想い出を抱きながら、獣面のまま患者が待つ難民キャンプへと帰ってゆく。ヘレンは占部の子を出産する。それを見届けたいずみは小山内を追って旅立つ。今、新しい命が芽吹き、新しい物語が始まろうとしていた。

第二次世界大戦前後の時代、ドイツと日本を舞台に、「アドルフ」というファーストネームを持つ3人の男達(アドルフ・ヒトラー(本書での表記は「アドルフ・ヒットラー」)、アドルフ・カウフマン、アドルフ・カミルの3人)を主軸とし「ヒトラーがユダヤ人の血を引く」という機密文書を巡って、2人のアドルフ少年の友情が巨大な歴史の流れに翻弄されていく様と様々な人物の数奇な人生を描く。

作品の視点は主にカウフマンとカミル、狂言回しである日本人の峠草平の視点から描かれている。ヒトラーが登場する場面は、峠草平とカウフマンの目から見た描写と、終盤にとどまる。ストーリーが展開し、ベルリンオリンピックやゾルゲ事件、日本やドイツの敗戦、イスラエルの建国など、登場人物たちは様々な歴史的事件に関わる事になる。同時期に執筆された『陽だまりの樹』と並び非常に綿密な設定で作劇された手塚治虫の後期の代表作とされる。

生前の手塚が対談で語ったところによると、当初は空想的・超現実的傾向の強い作品を構想していたが、週刊文春側の要請で「フレデリック・フォーサイスタイプ」の作品になった。また、途中の休載や単行本の総ページ数の制約により、中東紛争の歴史を背景にラストに至る必然性を描写したり、登場人物であるランプや米山刑事などの「その後」について予定していたドラマなどはすべてカットされることになった。

【公式】リボンの騎士 第1話『王子と天使』

天使・チンクの悪戯で誕生した、男の心と女の心を持つサファイア王女(王子)をヒロイン兼ヒーローに据えたファンタジー作品。

お姫様が「男装の麗人」となって悪人と戦うという、当時の少女漫画としては斬新な内容であった。

手塚自身が幼少のころから親しんだ宝塚歌劇団の影響を強く受けており、サファイアのモデルは元宝塚歌劇団娘役の淡島千景である。当時、淡島の大ファンだった手塚が、娘役である淡島がたまたま男役を演じた舞台を観劇して、それをヒントにサファイアを考え出したという。なお、テレビアニメでサファイアの声を担当した太田淑子も宝塚歌劇団出身の元タカラジェンヌである。本作を元にしたミュージカル公演が数回行われている。ただし、宝塚歌劇団に演目として取りあげられたことはない。

少女漫画としては一般に記憶される初の「戦う少女」であり、今で言うところの変身、コスプレ、ツンデレなどの萌え要素を先駆け的に含んでいた。もっとも、西洋ものの仮面をつけた少女剣士の漫画は松本かつぢの「?(なぞ)のクローバー」が20年ほど前に存在している。

【公式】ジャングル大帝(1989) 第1話『誕生』

ジャングル大帝ジャンル動物漫画漫画作者手塚治虫出版社学童社掲載誌漫画少年発表期間1950年11月号 - 1954年4月号話数43アニメ:ジャングル大帝 (1965年)原作手塚治虫シリーズディレクター林重行音楽冨田勲製作虫プロダクション放送局フジテレビ系列放送期間1965年10月6日 - 1966年9月28日話数全52話映画:カラー長篇漫画映画

ジャングル大帝 (1966年・再編集版)監督山本暎一制作虫プロダクション封切日1966年7月31日公開上映時間75分アニメ:ジャングル大帝 進めレオ!原作手塚治虫シリーズディレクター林重行音楽冨田勲製作虫プロダクション、山本暎一放送局フジテレビ系列放送期間1966年10月5日 - 1967年3月29日話数全26話アニメ:ジャングル大帝 (1989年)原作手塚治虫監督宇井孝司シリーズ構成馬嶋満、平見瞠キャラクターデザイン手塚治虫、川尻善昭音楽朝川朋之アニメーション制作手塚プロダクション製作テレビ東京、日本経済社、学研放送局テレビ東京系列放送期間1989年10月12日 - 1990年10月11日話数全52話OVA:アニメ交響詩 ジャングル大帝原作手塚治虫監督平田敏夫アニメーション制作マッドハウス製作日本コロムビア、手塚プロダクション発売日1991年4月1日その他演奏:日本フィルハーモニー交響楽団

日本合唱協会映画:ジャングル大帝 (1997年)原作手塚治虫監督竹内啓雄脚本竹内啓雄キャラクターデザイン杉野昭夫音楽冨田勲制作手塚プロダクション製作手塚プロダクション、松竹封切日1997年8月1日公開上映時間99分映画:ジャングル大帝/本能寺の変監督吉村文宏封切日2000年公開上映時間その他300インチ・シアター映画アニメ:ジャングル大帝-勇気が未来をかえる-原作手塚治虫監督谷口悟朗脚本鈴木おさむキャラクターデザイン天野喜孝(原案)瀬谷新二、木村貴宏メカニックデザイン寺岡賢司音楽羽毛田丈史アニメーション制作手塚プロダクション放送局フジテレビ系列放送期間- 2009年9月5日テンプレート - ノートプロジェクト漫画、アニメポータル漫画、アニメ、手塚治虫『ジャングル大帝』(ジャングルたいてい)は、手塚治虫の漫画およびそれを原作とした一連のアニメ作品。

英題は日本国内ではJungle Emperor Leo、日本国外では第1、第2シリーズから再編集劇場版までがJungle Emperor、1989年のリメイク版および1997年の劇場版がKimba the White Lion、2009年のテレビスペシャル版がJungle Taitei。

概要

アフリカのジャングルを舞台に、白ライオンのレオを中心とした一家3代とムーンライトストーンを巡って争奪戦を演じる人間たちの群像を描く大河ドラマである。4度にわたりアニメ化され、プロ野球球団(パリーグ)「西武ライオンズ」(現:埼玉西武ライオンズ)のマスコットに本作のキャラクターが採用されたことで、世代を越えた認知度を持つ。

大阪在住の医学生時代は単行本の描き下ろしを中心として来た手塚治虫が、中央で本格的なデビューを飾った作品であり、学童社の月刊漫画誌「漫画少年」に1950年(昭和25年)11月号から1954年(昭和29年)4月号にかけて全43回を連載。本来は『密林大帝』として単行本で描き下ろす予定だったのが、上京して偶然訪れた学童社において加藤謙一編集長の奨めで連載することになった経緯を持つ。連載開始時は4ページ、第2回からは扉ページのついた10ページに拡大になり、連載中は最大で16ページになるなど「漫画少年」の看板作品として君臨。以後の手塚は、単行本描き下ろしから、月刊漫画誌に仕事を切り替え、大学卒業後は漫画家に専念。1951年に『鉄腕アトム』を「少年」で連載を始めるまで、少年誌での手塚の代表的な仕事が本作である。

手塚は赤本漫画時代に「SF3部作」を構想し単行本として出版していた。それと対を成す「動物3部作」を当時手塚は構想しており、そのなかのひとつが「ジャングル大帝」だった。最初は赤本漫画単行本として出版するつもりであったが、『漫画少年』に連載が決定。ふたつの3部作には深いつながりがあり、「ジャングル大帝」とSF3部作のひとつ「ロストワールド」の物語展開には強い共通性がみられる。

手塚は本作が連載開始後(連載中)に日本公開されたアニメーション映画『バンビ』を百回くらい見たと語り、その影響で生きるための苦しさを描こうと、初めはハッピーエンドにする予定だったが予定を変え悲劇にしたと語っている(バンビの終わり方自体はハッピーエンドだがジャングル大帝ではあえて逆のバッドエンドにした)。後にディズニー本家がアニメ版『ジャングル大帝』で育ったクリエイターによりアニメ映画『ライオン・キング』(1994年公開)が制作されたのではないかと指摘されたことでも知られる。

「白いライオン(ホワイトライオン)」というアイディアは、手塚がかつて動物の絵本を依頼された際にライオンの絵を白熱灯の下で彩色したところ、黄色を塗るつもりが電灯の黄色い光のために白と黄の絵の具を間違えて塗り、出来上がってみると白いライオンになって没になった失敗談が発端という。

ジャングルを舞台とする趣向は、手塚が少年だった1930年代初めにターザン映画などを代表とする秘境冒険映画、猛獣映画など人気を呼んだアメリカ映画の影響が指摘されている。具体的には、レオの父親パンジャの名前は1934年の『パンジャ(英語版)』という猛獣狩り映画、設定は1933年の『密林の王者(英語版)』などとする説がある。第二次世界大戦後の1950年代の日本では再びターザン映画が封切られており、その当時の日本の子供向け漫画や絵物語では、ターザンものやジャングルものは最もポピュラーなジャンルの1つであった(例えば山川惣治の『少年ケニヤ』(1951-1955, 産業経済新聞連載)がターザン的な絵物語の例である)。

一方、手塚の同業者である漫画家の間では、パンジャの命名は「ジャパン」を前後入れ替えたアナグラム的な命名という説があり、事実、レオの子ども(パンジャの孫)であるルネとルッキオは、(原作漫画中で名付け親のココがトミーにこっそり説明しているように)前後入れ替えると「寝る」と「起きる」になる。

手塚治虫生誕90周年記念書籍「テヅコミ」Vol.3(マイクロマガジン社)にてフランス人作家のルノー・ルメールによる作画(翻訳:原正人)の本作を題材にした読み切り漫画『ムーン山の守護者』が発表された。

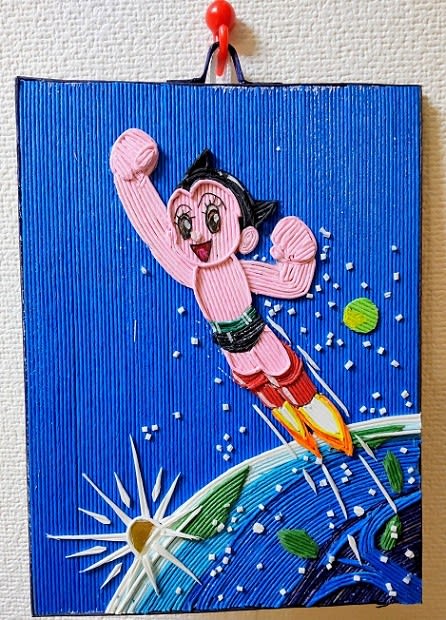

1世紀の未来を舞台に原子力(後に核融合)をエネルギー源として動き、人と同等の感情を持った少年ロボット・アトムが活躍する物語。米題は『ASTRO BOY(アストロ・ボーイ)』。1981年には関連書籍の発行部数が累計1億部を突破した。

本作は、1951年4月から1952年3月に連載された『アトム大使』の登場人物であったアトムを主人公として、1952年4月から1968年3月にかけて、「少年」(光文社)に連載され、1963年から1966年にかけてフジテレビ系で日本初の30分テレビアニメシリーズとしてアニメ化された。このアニメ第1作は平均視聴率27.4%を記録しその後、世界各地でも放映された。詳細は鉄腕アトム (アニメ第1作)の項目を参照。

後に『アトム大使』を『鉄腕アトム』の設定に擦り合わせて改変した『鉄腕アトム 大使の巻』として組み込まれるなど、本編がスピンオフに歩み寄る逆転現象が起きた。

1980年には日本テレビ系でカラー版の第2作目のアニメが制作され、さらに1作目と同じくフジテレビ系にて2003年に『ASTRO BOY 鉄腕アトム』として3回目のリメイクが放映、2009年にはCG映画『ATOM』が公開されている。

現在の日本のロボット工学者たちには幼少時代に『鉄腕アトム』に触れたことがロボット技術者を志すきっかけとなっている者も多く、日本のロボット技術の発展には本作が大きく貢献しているとされる。一方で、反原発派からは原子力の利用に対する現状との関係を批評・批判する書籍も出されている。なお、原作者は原子力発電を推奨する意図はないと述べている。

映画『BUDDHA2 手塚治虫のブッダ-終わりなき旅-』カンヌ国際映画祭用特別映像

舞台は今から2500年前のインド。人々はカーストと呼ばれる4段階の身分(バラモン(僧侶)、クシャトリヤ(武士)、ヴァイシャ(平民)、スードラ(奴隷)、更にスードラ以下とされカーストにすら含まれないバリア(賤民)[5][注 1])のもと暮らしていた。カピラヴァストウ(カピラ城)の王子ゴータマ・シッダルタはクシャトリヤの身分として、何不自由のない生活を送っていた。やがては結婚し、息子誕生と共に王位に就くことになる。しかし、幼い頃よりシッダルタは、「なぜ人は死ぬのか」「同じ人間なのになぜ身分があるのか」などの疑問を常に抱えていた。そして、息子が生まれた日、シッダルタは遂に僧としての道を歩み始めた。数々の苦難を乗り越えた末に、悟りを開いた彼はブッダとなる。シッダルタことブッダは生涯をかけ、人々を諭し、共に悩み苦しみながら進んでいく。

『ブッダ』(BUDDHA)は、手塚治虫による日本の漫画作品。潮出版社の少年漫画雑誌『希望の友』(後に『少年ワールド』→『コミックトム』と改題)にて、1972年から1983年まで連載された。2010年12月時点で累計発行部数は約2000万部を記録している。

一般に“釈迦”・“仏”・“ゴータマ・ブッダ”等と呼ばれる仏教の開祖で、釈迦族の王子ガウタマ・シッダールタ(本作ではゴータマ・シッダルタと表記)の僧としての生涯を描いた仏教のストーリー。実在した人物と手塚治虫の創作した人物が入り乱れ、独自の世界観で貫かれている[2]。元は手塚の漫画『火の鳥』の一編として、「火の鳥 東洋編」の名前で潮出版社から企画されたものであった。そのため、『火の鳥』からの共通する登場人物が数人いる。

アメリカ合衆国でも高い評価を受けており、2004年および2005年のアイズナー賞最優秀国際作品部門を受賞した。

2010年7月に『手塚治虫のブッダ』の題名で全3部作としてアニメ映画化されることが発表され、2011年5月28日に第1部が公開、2014年2月8日に第2部が公開された。

あらすじ

舞台は今から2500年前のインド。人々はカーストと呼ばれる4段階の身分(バラモン(僧侶)、クシャトリヤ(武士)、ヴァイシャ(平民)、スードラ(奴隷)、更にスードラ以下とされカーストにすら含まれないバリア(賤民))のもと暮らしていた。カピラヴァストウ(カピラ城)の王子ゴータマ・シッダルタはクシャトリヤの身分として、何不自由のない生活を送っていた。やがては結婚し、息子誕生と共に王位に就くことになる。しかし、幼い頃よりシッダルタは、「なぜ人は死ぬのか」「同じ人間なのになぜ身分があるのか」などの疑問を常に抱えていた。そして、息子が生まれた日、シッダルタは遂に僧としての道を歩み始めた。数々の苦難を乗り越えた末に、悟りを開いた彼はブッダとなる。シッダルタことブッダは生涯をかけ、人々を諭し、共に悩み苦しみながら進んでいく。

『火の鳥』(ひのとり)は、手塚治虫の作品。20世紀を代表する漫画家である手塚のライフワークと位置付けられているシリーズ漫画である。時代的あるいは地質時代的に、または宇宙的に大きく隔てられた様々なキャラクターが登場し、死ぬことのない「火の鳥(フェニックス / 不死鳥)」を追い求めるという一点で互いに繋がりを持ちながら、ちっぽけな一つの生命としてあるいは煩悩にまみれた人間として生きる機会を得た“舞台”で、それぞれの生涯をかけたドラマを展開してゆくというもの。

本作は、漫画を原作としたメディアミックス作品(映画・アニメ・ラジオドラマ・ビデオゲーム)が製作されているほか、アニメーション映画と演劇ではスピンオフ作品となっている。

概要

手塚治虫が漫画家として活動を始めた初期のころから晩年まで手がけられており、手塚治虫がライフワークと位置付けた漫画作品。

古代からはるか未来まで、地球や宇宙を舞台に、生命の本質・人間の業が、手塚治虫自身の独特な思想を根底に壮大なスケールで描かれる。物語は「火の鳥」と呼ばれる鳥が登場し火の鳥の血を飲めば永遠の命を得られるという設定の元、主人公たちはその火の鳥と関わりながら悩み、苦しみ、闘い、残酷な運命に翻弄され続ける。

作品は時系列順には執筆されず、雑誌「COM」以降の連載作品では過去・未来・過去・未来と交互に描き、手塚本人が死亡した瞬間に作品が完結するという構想で描かれていた。

この作品に多くの漫画家が影響を受け、数多くの映像化・アニメ化・ラジオドラマ化が行われた。

【公式】 火の鳥 1話『黎明編 その一』

漫画本専門の古書店「まんだらけ」が「漫画の日」を制定。

この日は、漫画家・アニメーション作家の手塚治虫(てづか おさむ)の1989年(平成元年)の忌日。そのため、この日は「治虫忌」とも呼ばれる。

関連する記念日として、7月17日も「漫画の日」となっている。また、国民の祝日「文化の日」と手塚治虫の誕生日に由来して11月3日は「まんがの日」、日本初の少年向け週刊誌『週刊少年マガジン』『週刊少年サンデー』が発刊された日に由来して3月17日は「漫画週刊誌の日」となっている。

手塚治虫は、1928年(昭和3年)11月3日に現在の大阪府豊中市に生まれる。本名は治。明治天皇の誕生日「明治節」に生まれたことから「明治」にちなんで「治」と名付けられた。また、少年の頃から昆虫をこよなく愛し、自身のペンネームに「虫」という字を当てた。

大阪帝国大学附属医学専門部在学中の1946年(昭和21年)1月1日に『少国民新聞』連載の4コマ漫画『マアチャンの日記帳』で漫画家としてデビュー。翌1947年(昭和22年)、酒井七馬原案の描き下ろし単行本『新宝島』がベストセラーとなり、大阪に赤本ブームを引き起こす。

1950年(昭和25年)より漫画雑誌に登場、『鉄腕アトム』『ジャングル大帝』『リボンの騎士』といったヒット作を次々と手がけた。60歳で死去。そのほかの代表作に『火の鳥』『ブッダ』『ブラック・ジャック』『三つ目がとおる』『アドルフに告ぐ』などがある。

デビューから死去まで第一線で作品を発表し続け、存命中から「マンガの神様」と評された。また、藤子不二雄(藤子・F・不二雄、藤子不二雄A)、石ノ森章太郎、赤塚不二夫、横山光輝、水野英子、矢代まさこ、萩尾望都などをはじめ数多くの人間が手塚に影響を受け、接触し漫画家を志した。

まんだらけは、1980年(昭和55年)、『ガロ』などに執筆していた漫画家・古川益三が、東京都中野区にある中野ブロードウェイに開店したのが始まりである。その後、中野ブロードウェイ内で店舗を増やし、中野ブロードウェイを日本屈指のおたくビルへと変貌させるきっかけを作った。

100円の特価本から数百万円の稀少品まで、漫画・サブカルチャー分野をはじめとする、ありとあらゆるマニアが好みそうなグッズ類が集まり「まんだらけにない物はない」とも言われている。

【公式】ブラック・ジャック 第1話『オペの順番』