2001年8月25日(土)

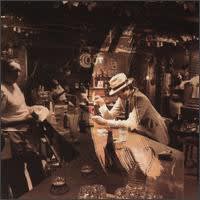

レッド・ツェッペリン「イン・スルー・ジ・アウト・ドア」(Atlantic)

1979年発表、ZEP最後のフル・オリジナル・アルバム。

82年には、ラスト・アルバムとして「最終楽章/コーダ」がリリースされているが、これは69~78年の未発表曲(&テイク)集というべきものであり、オリジナル・アルバムとしては、「イン・スルー~」がラストといえるだろう。

…などと、くだくだしく説明するのもおこがましいくらい、誰もが知っているアルバムなので、各曲の詳しい説明は、シンコー・ミュージック刊の「レッド・ツェッペリン全曲解説」あたりに譲って、今回は(いまさらのようではあるが)デビュー33周年を迎えるZEPについて、自分なりの「総括」をしてみたい。

1960年代が「ビートルズの60年代」であったように、1970年代は「ZEPの70年代」であった。

この事実は、ZEPを好むと好まざるとにかかわらず、誰もが認めざるをえないだろう。

69年初頭のデビュー・アルバム発表以来約10年、彼らは全世界で他のいかなるロック・グループをもしのぐ、記録的なアルバム・セールスを維持し続けたわけだが、それはとりもなおさず、「アメリカ」で全面的に受け入れられた、ウケたということである。

ZEPがアメリカ人のテイストに見事にハマるものを持っていたということだが、それは何だったのか。

アメリカ人は、ビートルズやモンキーズのような、セックスのにおいの全くしないポップ・グループももちろん好むが、その一方では、性的なにおいをプンプンとさせた「スター」もたいそうお好きである。

エルヴィス・プレスリー、ジム・モリスン、そして英国人のミック・ジャガー。

彼らはいずれも「セックス・シンボル」と呼ばれ、アメリカの多くの若い女性の妄想をかきたてることにより、トップ・スター、カリスマへと昇りつめていった。

ところが、ZEPの前身であるヤードバーズには、そういったセックス・アピールがいまひとつ欠けていた。

かといって、人畜無害なポップ・グループにもなりようがなかった。

策略家のジミー・ペイジは、ヤードバーズのアメリカ攻略が中途半端な成功しかおさめなかったことを反省して、とにかく容姿、声ともに強力なセックス・アピールのあるシンガーの必要性を感じ、血まなこになって探していた。

その厳しい選択眼にかなったのが、イングランド中部出身の青年、ロバート・プラントだったというわけだ。

ペイジにとって、親友であるとともに好敵手でもあったジェフ・ベックが率いていたグループの人気シンガー、ロッド・スチュアートをも上まわる、セクシーな超高音の歌声、そして女も男をも惑わす美貌。

「彼しかいない!」と抜擢し、実力派のリズム・セクション、ジョン・ポール・ジョーンズ、ジョン・ボーナムを加えて、ZEPはスタートした。

デビュー・アルバムの反響は、実際すさまじかった。

アメリカではビルボードで最高10位、73週チャート・イン。本国イギリスでも最高6位、79週チャート・イン。

そして、あるフェスティバルでは、対バンとなったジェフ・ベック・グループに、彼らよりはるかに上まわるZEP人気を見せつけ、ベックをいたく失望せしめることとなる。

以後、ZEPは10年間、不動のトップ・グループの座をしめたことは、皆さんもご存知の通りである。

しかし、単にプラントの衝撃的な声とルックスの魅力だけで、ZEPはここまでの人気を勝ち得たわけではない。

"策士"ペイジの実に巧妙なサウンド作りが、その成功を陰から支えていたのである。

(1) まず、歌はコーラスよりも、ソロ・ヴォーカル中心とした。

60年代のビートルズ、ビーチ・ボーイズ的な志向性ではなく、50年代のプレスリー的な方法論をいっきにリバイバルさせた。

これは、よほどリード・ヴォーカリストに実力がなくては出来ないことだ。

アルバム「イン・スルー~」においては、「アイム・ゴナ・クロール」で、オーティス・レディング、ウィルスン・ピケットらR&Bシンガーばりの、迫力ある歌が聴ける。プラントの高い実力を示すものである。

(2) ビートルズの登場以来、メロディアスな曲作りが世の趨勢となっていたにもかかわらず、メロディよりもリズム中心の曲作りを行った。

ブルースに多く見られる手法だが、単純なリフの繰り返しほど、リスナーの耳に強い印象が残りやすいものである。

実際、ZEPの曲には、ワン・コードないしはそれに近い進行のものが非常に多い。

代表格は「胸いっぱいの愛を」「ダンシング・デイズ」「キャンディ・ストア・ロック」といったところ。

「イン・スルー~」でいえば、「イン・ジ・イヴニング」あたりが、それに当てはまりそうだ。

またZEPは、ブルースだけなく、R&B、ロカビリーといったノスタルジックな雰囲気のある曲作りにもたけている。

ステージでもよく「ブルーベリー・ヒル」「レット・ザ・ボーイ・ブギー」といったオールディーズR&Bを好んで演奏していた彼らだが、オリジナル曲にも、ときおりその趣味が反映されている。

「イン・スルー~」では、「ホット・ドッグ」がそういうテイストだ。

ペイジのイナタいカントリー風ギター・ソロはご愛嬌だが、ジョーンズのホンキー・トンク・ピアノがいかにもノスタルジックなムード。道理でアメリカ人にウケるわけだ。

同じく、「オール・マイ・ラヴ」もR&Bテイストのメロディを持った佳曲。歌詞もストレートなラブ・ソングで、そのひねりのなさが、いかにもアメリカ人好みという感じだ。

(3) 一方ZEPは、リーダーのペイジが若い頃からスタジオ・ミュージシャン、プロデューサーの豊富な経験を持っていたこともあって、彼ならではの凝ったサウンド・メイキングがウリでもある。

ヴォーカル処理、ギターのエフェクト、ヴァイオリン・ボウ、テルミン、ギズモトロン、ギターシンセといったギミックやデバイスの使用、リズムの独特な録音方法等、彼の創意工夫は曲の随所に見出すことが出来る。

つねに最大の効果を上げるべく、最新の電子技術を駆使しているのである。

ギタリストとしてのペイジは必ずしもオール・マイティではないのだが、サウンド・プロデューサー、サウンド・クリエイターとしての彼の腕前には、並々ならぬものがある。

「イン・スルー~」では、たとえばシングル化もされた「フール・イン・ザ・レイン」。中南米音楽のテイストを見事にZEP流に料理してみせたお手並みには、脱帽である。

けっして同じことの繰り返しに終わらず、過去とは違ったサウンドを作ろうという進取の気性がZEPには感じられるのだ。

(4) 新しいものを取り入れるということでいえば、リズム面についてもZEPは意欲的である。

ふつうの8ビートだけでなく、さまざまな変則リズム、あるいは最新のファンキーなビート、さらにはワールド・ミュージックのエスニックなビートなどを積極的に取り入れている。

これはもちろん、ボンゾの大きな功績といえるだろう。

たとえば「コーダ」での「ウェアリング・アンド・ティアリング」などを聴けば、彼がいかにスゴいタイム感覚を持っているドラマーだったかがよく判るはずだ。

「イン・スルー~」では、「サウス・バウンド・サウレス」あたりのリズムが面白い。

(5) キーボードを、プログレッシヴ・ロックとは違いR&Bやブルース等に根ざしたオーソドックな奏法を用いながらも、ギターとのコンビによって新しいサウンドを生み出している、これもまたZEPの独自性である。

実際、ジョーンズのキーボード・プレイは、後年になればなるほど、ZEPサウンドの重要なエレメントとなってきている。

「イン・スルー~」での「ケラウズランブラ」が好例だろう。

ペイジのギター・ソロのみに頼らず、キーボードとの絶妙なコラボレーションによって10分もの大曲を難なく構成している。

この曲は、もしZEPが80年代以降も活動を続けていたとしたら、そのサウンドの向かうべき道筋を示唆する曲となったかも知れない。

数多くの後輩バンドにも、強い影響を与えた一曲である。

まとめれば、(1)・(2)のリバイバル的な方法論、(3)・(4)・(5)の進歩的な方法論、このふたつの方向性を巧みにブレンドし、自らの魅力を最大限にアピールすることで、ZEPは爆発的な人気を獲得したといえよう。

解散後20年以上の歳月を経てもなお、常に新鮮な感動をもたらしてくれる、ZEPサウンド。

70年代の覇者であった彼らの足跡を、皆さんももう一度たどってみてほしい。